前言:

重庆交通大学的故事,始于1951年那个百废待兴的年代。从长江南岸七公里旧车棚,到如今巍然屹立于山水之间的学术殿堂,七十四载风雨兼程,每一步都烙印着奋斗的足迹,每一页都书写着时代的华章。

《校史故事365》如同一条蜿蜒的时间之河,将这段波澜壮阔的历程,凝练为三百六十五个动人瞬间。这里,有筚路蓝缕、以启山林的创业艰辛,有“明德行远、交通天下”的壮志宏图;有实验室里通宵不灭的灯火,有崇山峻岭间勘测选线的足迹;有恩师谆谆教诲的温暖记忆,有同窗砥砺共进的深厚情谊。这一个个故事,或激昂,或温情,或引人深思,它们如同璀璨的星辰,共同编织成重庆交大光辉的历史星空。

我们撷取这些历史的片段,不仅是为了铭记与致敬,更是为了传承与启迪。希望这本故事集,能成为连接过往与未来的桥梁,让新一代交大人从中汲取智慧与力量,在新时代的征程上,继续挥洒汗水,续写属于重庆交通大学“志图山海、交通天下”的明天。

茅以升铜像:矗立在青春路口的不朽丰碑

清晨,当第一缕阳光洒向求实广场的窗棂,总会先抚过那尊青铜像的肩头,这仿佛是交大与一位科学巨匠之间默契的约定。

他便是茅以升先生(1896-1989),以青铜铸就的身姿,屹立在重庆交通大学南岸校区求实广场的花坛中央。2006年11月7日,在交大建校55周年之际,该铜像竣工揭幕,神采威仪。近二十载后,他依旧傲然兀立,让人忍不住驻足瞻仰。身下的花岗石基座上,镌刻着他辉煌的生平,而这一切,都在悄然诉说着一段不朽的传奇。

重庆交通大学建校55周年茅以升铜像揭幕

没有围栏,没有令人生畏的高高基座,他就这样站在我们中间,身姿挺拔,一如他毕生所建造的那些桥墩。一身西装熨帖得体,领带系得一丝不苟,右手掌心里,常年握着一卷沉甸甸的书。圆框眼镜后的目光,沉静悠远,越过一代代青葱面庞,望向历史深处,也望向未来无尽的通途。

这是校园中一道独特而又迷人的风景,也是交大深沉高远的精神地标。

茅以升铜像

茅以升先生手中紧握的那卷青铜书,是沉默的,也是震耳欲聋的。

如果你了解那段历史,便能“听”见书卷里奔涌的钱塘江潮。1933年的中国,山河破碎,列强环伺。一位戴着圆框眼镜的年轻工程师站在江边,衣角被江风掀起,他就是刚满37岁的茅以升。当时国内流传着“钱塘江上架桥——不可能”的歇后语,外国专家更是断言这里建桥“比登天还难”。但这位从美国卡内基梅隆大学载誉归来的华人博士,偏偏要挑战这个“不可能完成的任务”。正如他常说的:“困难只能吓倒懦夫懒汉,而胜利永远属于敢于攀登的人。”

1934年8月,钱塘江大桥工程正式启动。江底的泥沙层厚达40米,相当于13层楼高,外国承包商看到勘探报告后连连摇头。茅以升直面困难,天才地发明了“射水沉桩法”,用高压水枪冲刷江底泥沙形成桩孔,再将木桩打入,效率竟提升十几倍。工人们都说这是“在豆腐上插铁棍”,但就是这看似疯狂的办法,让1440根木桩稳稳扎进了怒涛之下。

施工最紧张时,茅以升把铺盖卷搬到工地,和工人们同吃同住。有次台风来袭,他顶着狂风检查设备,差点被卷入江中。妻子连夜送来的毛衣,第二天就被铁花烫出十几个窟窿。1937年卢沟桥事变爆发时,大桥刚合龙,铁轨还没铺完。日寇的飞机在杭州不断地投掷炮弹,工人们以大无畏之心顶着扫射施工,钢梁上的弹痕至今仍清晰可见。

1937年9月26日凌晨,由茅以升主持设计的中国第一座现代化公铁两用桥,在抗战的烽火中通车了!首列火车载着军火渡过了钱塘江。火车司机后来回忆:“茅先生站在桥头,白衬衫被江风吹得像面旗。”通车三个月里,这座“战时生命线”转移了百万军民,运送的抗战物资能装满8000节火车皮。

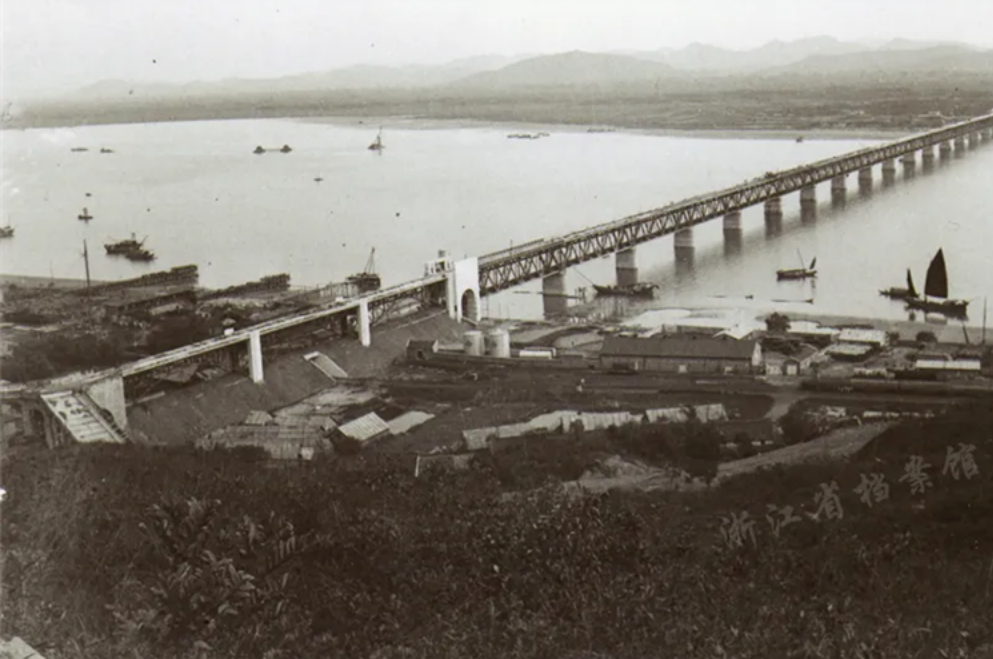

钱塘江大桥通车掠影

可就在12月23日,通车的第89天,为阻遏日寇,茅以升接到密令:炸桥阻敌!修桥不易,但修好的桥不能留给日本人!短暂沉默过后,茅以升拿出了设计图纸,在十四号桥墩上画了一个圈。原来,建桥时茅以升就已经在十四号桥墩上留下了一个缺口,用来埋藏炸药!对于这一天的到来,他已默默做好准备。

23日下午5点,随着“轰隆”一声巨响,一股浓烈的黑烟腾空而起,修建近三年的钱塘江大桥断裂了……茅以升闭了眼,泪水夺眶而出。在撤离办公室之前,茅以升泼墨挥毫,悲愤地写下了“抗战必胜,此桥必复”八个大字。同时他还赋诗一首:斗地风云突变色,炸桥挥泪断通途,五行缺火真来火,不复原桥不丈夫!

钱塘江大桥被炸毁

茅以升的女儿茅玉麟回忆说,“父亲的回忆录里有这么一句话,‘为钱塘江大桥工程,我日夜奔走,忽而愁闷,忽而开颜,有时寝食俱废’,他那两年半所有的喜怒哀乐真的全是因为这座桥了”

此后,茅以升带着家属退往大后方。在颠沛流离中,他几乎变卖了所有值钱的家当,但凡是跟建造钱江桥有关的图纸、资料,都完整无缺地保存着,牢牢带在身边。

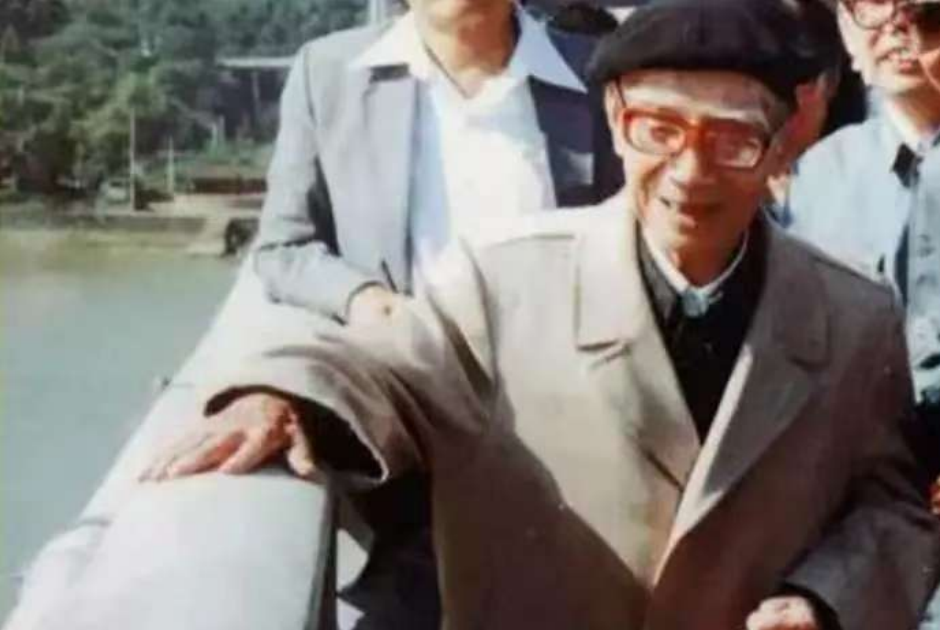

新中国成立后,茅以升亲自主持修复大桥,至1953年,钱塘江大桥重新通车。一座崭新的钱塘江大桥涅槃重生,像一道瑰丽的彩虹又一次横跨江上。茅以升兑现了自己“此桥必复”的誓言,不由得感慨万千。1987年,91岁的茅以升最后一次登上了这座大桥。茅玉麟回忆当时的场景说,“那天他上桥的时候,眼睛非常不好,高度近视引起的黄斑病变,只能看到人影,上去之后,他坚持要自己走,摸着桥栏杆很蹒跚的走着,也不说话,他眼珠一直在转,他想聚光,他想再看看桥,看看钱塘江,看看这一切。”

茅以升最后一次登上钱塘江大桥

2021年12月,在重庆交通大学建校70周年之际,北京茅以升科技教育基金会理事长、茅以升的女儿茅玉麟再次来到学校南岸校区综合实验楼下的茅以升铜像前,向茅以升铜像献花,如同完成一场跨越时空的父女对话。她的到来,不仅是对父亲的缅怀,更是对父亲精神的传承。茅玉麟表示:“自2006年起,我来过重庆交大无数次,每当看到这个铜像,都心生感慨。茅以升铜像是为了让同学们学习他爱国奉献、开拓创新的精神,希望同学们学习茅以升先生,争做新时代大国工匠,为交通强国建设贡献自己的力量。”

茅玉麟向茅以升铜像献花

而她,只是众多缅怀者中的一个。自铜像落成以来,每年都会有无数交大学子自发来到这里。他们中有刚入校门、满怀憧憬的新生,有在学术道路上遭遇瓶颈的学子,更有即将毕业、奔赴四方的青年。他们在此驻足、凝望、献花,仿佛在进行一场无声的誓师。一位桥梁专业的学生曾说:“每当站在茅先生像前,触摸着他身下的花岗石基座,读着上面镌刻的生平,我就感到一种温暖而坚定的力量。它提醒我,为何而学,将去向何方。”

交大师生为茅以升铜像献花

春去秋来,落叶飘散在他的肩头,雨水冲刷着青铜的“肌肤”,而一代代学子们的脚步,从未停歇。

如今,茅以升先生当年心系的诸多天堑已成通途,此番情景在中国大地上亦成寻常。一座座通江达海的大桥,铭刻着后来者的智慧,而其精神源头,都可追溯到这位握书而立的先驱。

青年茅以升

黄昏时分,夕阳将他的影子拉得格外修长。他依然矗立于此,身姿伟岸,神情坚定。那卷掌中合上的书,基座上被岁月磨亮的花岗石,以及不时出现在基座旁的鲜花,都在诉说着那段历久弥新的传奇:为国献智,以德育人,不畏艰险,拓荒开路,心系故土,忧劳大业,赤子心怀,千秋永铭!