上世纪末英国轮船“利川”号至重庆,用蒸汽动力撞开了长江封闭的木船时代,以航运发端的现代交通行业雏形初显。重庆开埠后,海关曾经设在南岸玄坛庙里,因此这个纪念财神爷赵公明的小庙被人们叫作洋码头,见证了重庆风起云涌的世纪之变。那时,外国商船只准停靠南岸,外国商船以及所谓挂旗船(中国船挂外国旗)起卸货物必须到海关验关。随着洋码头的扩张,玄坛庙街上也就逐渐出现了洋行、仓库、工厂、别墅之类。20世纪20年代,重庆建市,南岸最早的区公署设在玄坛庙。在这个坡陡坎多、短小狭窄的街巷里,有一间小小的油蜡铺,卖着街坊四邻日常所需的杂货。大儿子二儿子早早当学徒,从事轮船修理工作,三个女儿跟随妈妈做些简单零活,日子均是平常烟火。时至1937年初冬,家里最小的儿子出生了,父亲按族谱给他取了一个很有盼头的名字叫彭爵富。抗战时期,重庆成为战时首都,国民政府的财政部、海军司令部也曾落脚于玄坛庙。一时之间,此地熙熙攘攘,不少外地人在此落脚。

1949年重庆解放,天地玄黄。玄坛庙成了长航的修船厂,大哥成为修船工人,家里的杂货铺上交给了国家,父亲由小老板变成了国营商店的售货员。百姓爱幺儿,书本费一直是家里很大一笔开支,所幸个子小小的彭爵富聪明机灵,学习优秀。在精益中学读书时期,彭爵富改名为彭觉富,对人生有了更多的觉悟与期待。他有一个好朋友叫刘学忠,两人相约要一起投考位于川黔路七公里处的一所学校----交通部西南公路学校,听人说这所学校对修建康藏公路有功劳,在那能学到架桥修路的真本事,为新中国的建设和自己的家庭都能谋个好出路。录取通知书到家的那一天,玄坛庙的街坊们都羡慕不已,彭家可算出了文化人。

(档案馆馆藏1954年班级合影 前排左一为彭觉富)

这所学校面向全国招生,学生来自云、贵、川以及湖南﹑河南﹑广西等不同省份。1954年,学校已经建起了青红二楼,高高的水塔成为七公里的地标,实验楼的落成让学校的基础设施建设日趋完备。每门课都有单独的任课老师,尤其是数学﹑力学和工程制图。建设祖国的激情鼓舞着新中国的年轻人。除了学习知识,学生们也有丰富的文体活动,并且参与勤工俭学和义务劳动。彭觉富同学的档案记录里,他的优点包括:学习努力,积极接近群众,能积极响应班委号召,热爱集体劳动。缺点当然也有:略有自由散漫,有时不请假就回家。

(档案馆馆藏1958年414班级毕业合影 第三排右一为彭觉富)

(档案馆馆藏1958年414共青团支部毕业合影 第三排右一为彭觉富)

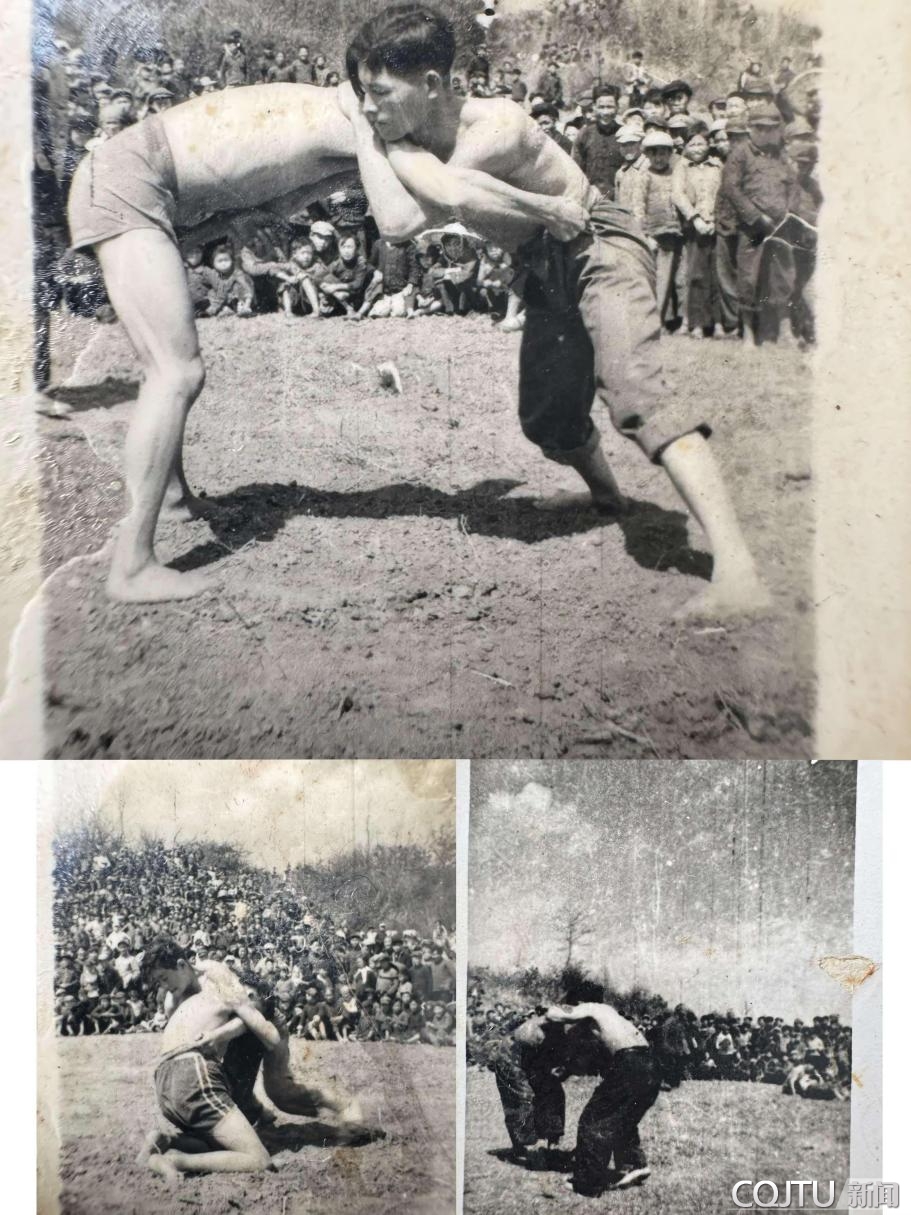

四年学习之后,1958年彭觉富和同学一共14名分配至云南省交通运输厅公路局,1960年他光荣地加入了中国共产党。云南工作的首站是在墨江,他独立掌握了公路路基路石、中小桥涵、人工构造物的施工组织设计与管理放样,在西双版纳参加了135公里公路的测量与施工。繁重的工作之余,彭技术员还是远近闻名的摔跤能手。墨江县是以哈尼族为主的少数民族自治县,民风淳朴彪悍。这个身高一米六左右的小个子重庆人敢于应战一米八的大高个,地盘低稳成了他的优势。

(档案馆馆藏1960年 彭觉富在云南)

凭借“一不怕苦,二不怕死”的精神,加上在重庆公路工程学校学到的专业知识,彭觉福迅速积累了修建山区公路的本领,成为新中国最早一批对外援建工程师,他先后受命参与了1962年至1963年的中国-老挝,1965年至1972年中国——越南的公路建设。这些公路穿越崇山峻岭,跨过大江大河,特别是波涛汹涌的湄公河两岸,悬崖峭壁林立,工程十分艰巨。中方派出测设和施工技术人员及保护部队一起在枪林弹雨中抢修公路与桥梁。回忆起来,彭觉富多次用到“福大命大”这四个字,满含热泪地追忆与同事间手足般的情谊。在施工中他们不仅要与热带雨林的特殊天气和原始森林中的毒蛇猛兽斗争,还要与突如其来的飞机轰炸周旋。东南亚丛林国家一年之中只有雨季和旱季两季。雨季气温高、雨量多,植物生长快,给野外测量带来不少麻烦。这个时候学生时代听到的筑路前辈们的故事一一重现,修脚铺路就是开疆辟土。有时第一天刚从树丛里清理出一条路,第二天又长满了藤蔓野草,又得砍伐一遍才能通畅。雨季里,天气状况也时常不能准确预估。有时早起时还是晴天,等到了工地铺开摊子准备大干的时候又突然大雨滂沱。而工程队所在地是喀斯特地貌,处处悬崖峭壁,雨天里行走甚是危险,雨水形成的山涧瀑布常常让工程队员进退两难,只能攀着树枝藤条一步一步往下溜,甚至有的时候一觉醒来,连工棚都不知去向,只能地为铺天为盖。

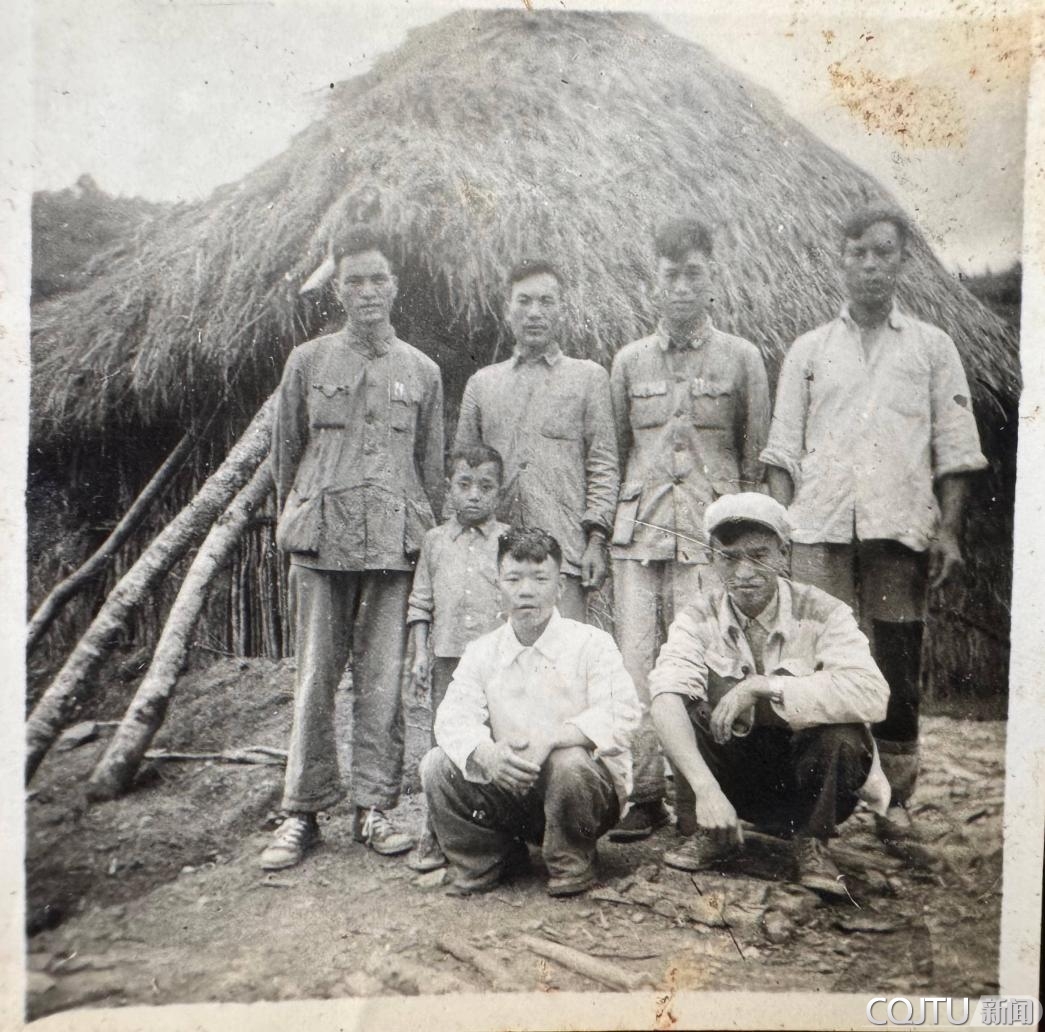

(档案馆馆藏1962年老挝筑路人员 前排左一为彭觉富)

在对老挝等第三世界国家的路桥援建过程中,包括彭觉富在内的重庆交通大学毕业生多次立功获奖,他们继承发扬了康藏筑路英雄的果敢无畏,团结协力,让修筑的每一条路,每一座桥、每一个码头注入了中国共产党的红色基因和国际主义传统,以平凡的身影,大声喊出了“志图山海,交通天下”的嘹亮口号。

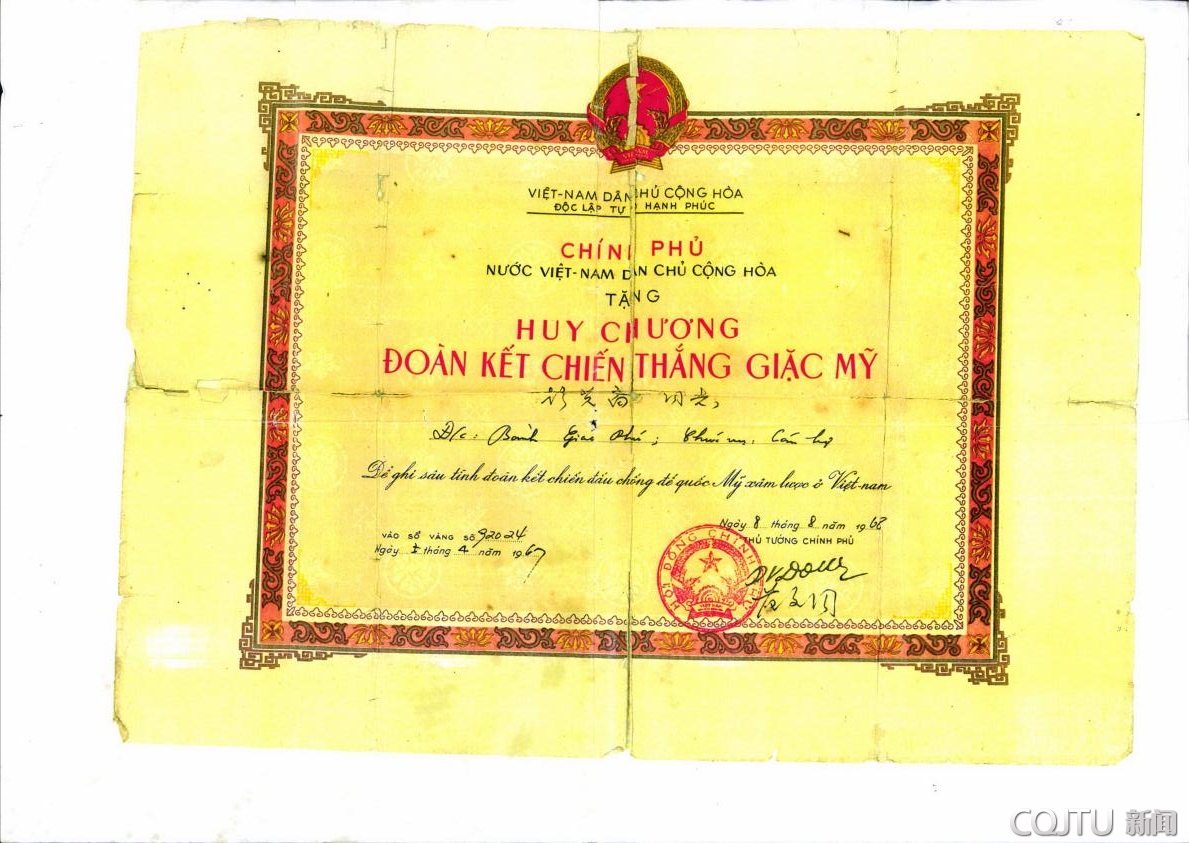

(档案馆馆藏1968年彭觉富援助越南公路建设 获颁时任越南总理范文同签署的嘉奖证书)

交大曾于1972年至1979年并入重庆建工学院,这张照片就是1972级桥专业学生合影。1974年已经成家立业的彭觉富回到故乡重庆,成为母校的一名老师,以全新的身份见证了交大又一历史时期的发展壮大。他不仅担任工程实训老师,也是政治辅导员。多年工作经验的积累充实了他的教学能力,让他深受学生的爱戴。道桥系75级桥1班血木尔铁等好几位藏族同学毕业后分配回西藏,成为西藏交通建设的中坚力量,他们多次给彭老师寄来高原的礼物,一起感念在沙坪坝学习生活的交大记忆。

(档案馆馆藏重庆建工学院桥72级,后并入重庆交通学院毕业照,第二排右九为彭觉富)

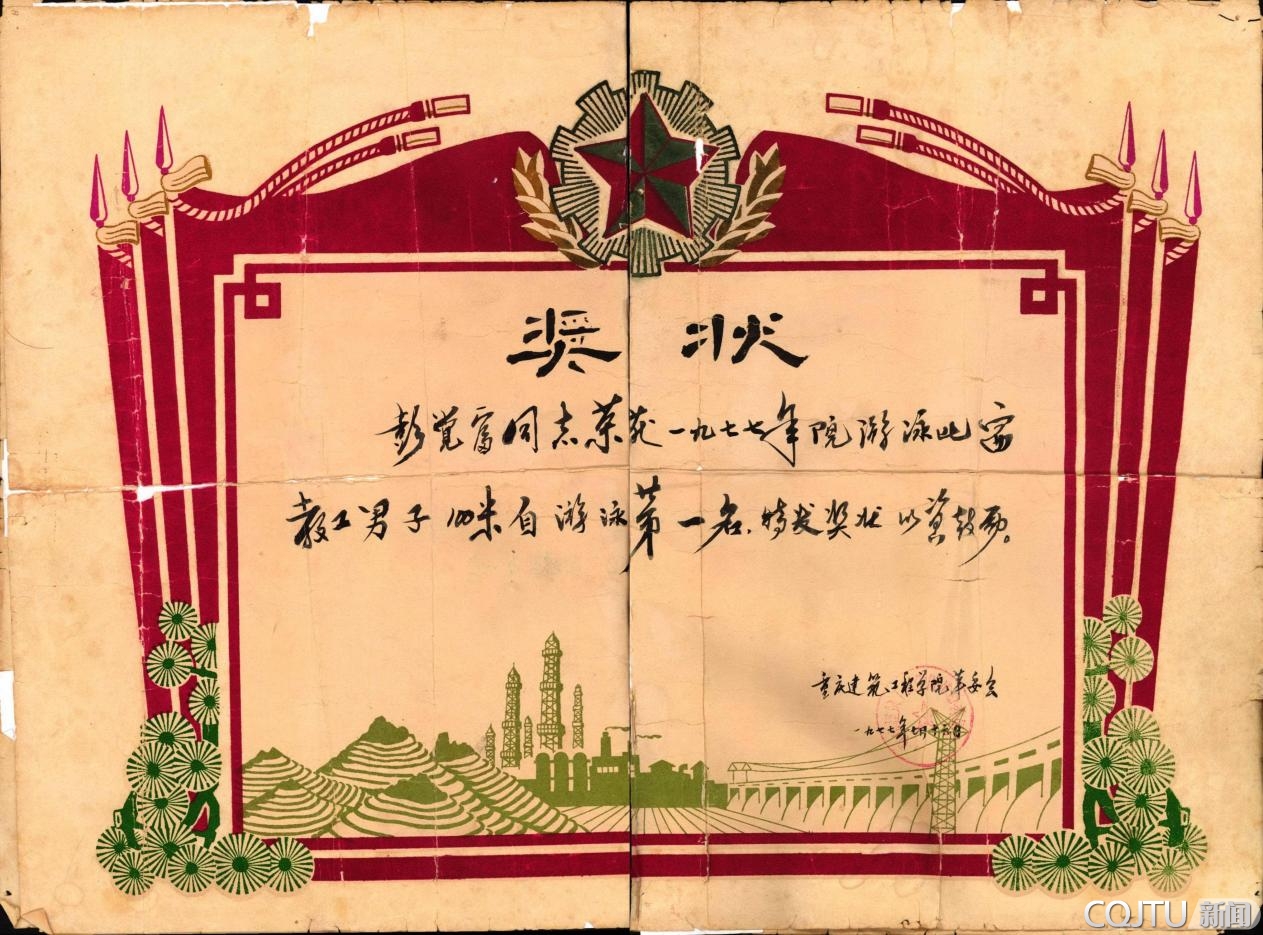

这张教工游泳比赛自游泳的一等奖的奖状也是彭觉富不服输,敢争先的鲜活证明,珍藏至今。和这张奖状一同收藏的还有1990重庆市政府授予的科学技术进步二等奖。交大老师们积极参与技术革新,彭觉富和他的同事们从上世纪80年代开始就承担彭水乌江大桥改建加固在内的多项工程,交大在这一领域具备不可替代的绝对话语权。

1982年,受交通部援外办公室(中国路桥的前身)委派,彭觉富赴北也门担任援建工作。阿拉伯半岛的沙漠公路修筑工程艰巨复杂,施工的自然条件十分艰苦。沿海的沙漠地区整年狂风呼啸,黄沙滚滚。即使在冬季,沙子依然烫手。到了夏天,沙漠地表温度高达摄氏度70°,鸡蛋埋在沙子里,用不了10分钟就烫熟了。走过沙漠平原,进入山区,最初海拔虽然不高,但山脉断断续续,有的地方几乎是一下子上升几百米,有的地方又急剧下降,或被峡谷拦腰斩断。在十几公里长的甘草坝峡谷内,两侧的峭壁直插蓝天,最窄处只有几公尺。夏天暴雨一来峡谷中立刻洪水泛滥,汹涌的波涛把碾盘大的石块冲得翻滚而下,冲撞着平时干枯的河床,惊险万分。彭觉富和他的学生们是有着“两路”修筑英雄血脉的工程师,有着过硬的业务素质和管理能力,他们不辱使命,在北也门和缅甸都顺利完成任务。

(档案馆馆藏1982年彭觉富在北也门参与援建)

彭觉富先生在交大求学,在交大退休,职业生涯囊括教书育人和国内外工程建设,有着许许多多求知上进,交通报国的精彩故事。2025年11月,又是金秋校庆时,我们和彭觉富老先生一起追忆厚重的交大历史,不曾忘记那个从玄坛庙来七公里读书的少年志向——学到真本领,一不怕苦,二不怕死,到最艰苦的地方去,为我们的国家和自己谋一个更远大的前程。行远自迩,笃行不怠!