重庆日报:以工科视角解读诗词高校教师编撰出版《诗词里的文明》

11月3日,记者从重庆交通大学获悉,由该校土木工程学院二级教师梁波编写的《诗词里的文明:工科教授的中国诗词品读》一书,日前由重庆大学出版社出版发行。该书以一位工科教授的视角,探讨中国古诗词中的文明密码,展现了工科思维与人文精神的奇妙交融。

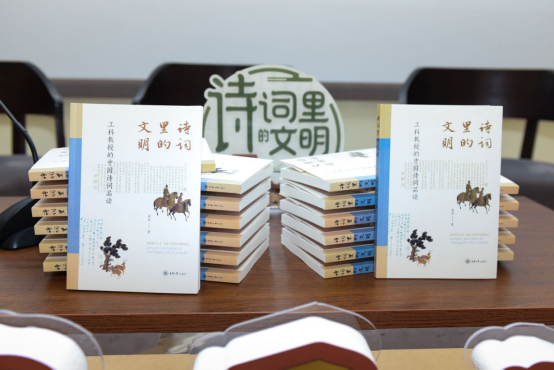

▲新书分享会现场。

谈及写这本书的初衷,梁波表示,自己数10年来对文史十分热爱,长期教学中,他发现不少工科学生精通专业公式与工程技术,却对传统文化知之甚少,这让他决心开设诗词通识课、撰写专著,并用5年时间完成《诗词里的文明》,为工科学生搭建起通往传统文化的桥梁。

据了解,《诗词里的文明:工科教授的中国诗词品读》以“个体情怀-现实生活-思想精神”为逻辑链,共分8讲,选取了94首诗词,其中,诗经8首、汉乐府4首、三国魏晋南北朝诗歌11首、唐诗43首、宋词和宋诗20首、明清格律诗8首。从《诗经》探寻中华文明底色,到边塞诗解读唐代边疆地理;从科举制度、财税变革的诗词印记,到李白、岳飞等人的家国情怀,梁波以工科特有的“逻辑思维”分析不同朝代诗词特征,为诗词研究注入全新视角。

华龙网:工科教授跨界解码!《诗词里的文明》新书分享会在重庆交大温情启幕

《诗词里的文明》新书品读会。郭晓彤摄

第1眼TV-华龙网讯(郭晓彤)金秋十月,书香满溢重庆交通大学校园。10月31日,一场跨越文理边界的文化盛宴——《诗词里的文明:工科教授的中国诗词品读》跨界新书分享会在此举行。该书作者、重庆交大二级教授梁波,携众多文化、教育、媒体领域嘉宾,与师生共探诗词中的文明密码,展现工科思维与人文精神的奇妙交融。

重庆交通大学党委常委、土木工程学院党委书记冯瑞胜主持活动。郭晓彤摄

工科视角解诗魂:梁波教授的跨界创作之路

“在一次文化交流活动中,看到‘青山一道同云雨,明月何曾是两乡’等诗句跨越地域隔阂,成为传递中国人共情与善意的纽带,我突然意识到,中国人的精神内核就藏在这些诗词里。”分享会上,梁波教授深情讲述创作初心。作为深耕隧道与地下工程领域的工学博士,他为何跨界解读诗词?背后是数十年对文史的热爱,更是对工科人才人文素养缺失的担忧。

梁波教授。郭晓彤摄

“有知识不一定有文化”,这是梁波教授常对学生说的话。在“学好数理化,走遍天下都不怕”的时代背景下,他虽选择工科,却始终保持每月阅读1-2本纸质文史书籍的习惯。长期教学中,他发现不少工科学生精通专业公式与工程技术,却对传统文化知之甚少,难以从千年文明中感知精神力量,这份观察与担忧,让他决心开设诗词通识课、撰写专著,用5年时间完成《诗词里的文明》,为工科学生搭建起通往传统文化的桥梁。

该书以“个体情怀-现实生活-思想精神”为逻辑链,共分八讲。从《诗经》探寻中华文明底色,到边塞诗解读唐代边疆地理;从科举制度、财税变革的诗词印记,到李白、岳飞等人的家国情怀,梁波教授以工科特有的“逻辑思维”解构诗词——建立“情感-时空-伦理”三维坐标系分析不同朝代诗词特征,用量化工具解读情感曲线,甚至将王安石《夜泊瓜洲》中“春风又绿江南岸”的“思乡”解读为“使命系身”,为诗词研究注入全新视角。

北京师范大学古典文献学博士、《百家讲坛》主讲人吴娇。郭晓彤摄

嘉宾热议跨界价值:诗词是文明传承的“活载体”

“梁教授开篇就解读《诗经・大雅・文王》,敢选最难讲的‘天命观’,这种破壁勇气值得敬佩!”北京师范大学古典文献学博士、《百家讲坛》主讲人吴娇,从专业视角肯定该书价值。她认为,书中引用徐复观、朱维铮等学者观点,结合文明比较视角,既做到“阅读原点”的深度,又实现“深入浅出”的普及,为古典文学传承提供新路径。

中国交通报社副总经理马国栋。郭晓彤摄

中国交通报社副总经理马国栋,则从交通行业视角畅谈感悟。“在重大工程建设中,我们常说‘要做有诗意的工程师’。”他分享了交通人将“两山排闼送青来”融入道路设计、用诗词凝聚建设团队的故事,认为书中“青山一道同云雨”的共同体情怀,正是当代工程建设者所需的精神养分,能为交通强国建设注入文化力量。

重庆交大党委常委、组织部部长任海涛。郭晓彤摄

“这本书该成为工科院校‘课程思政’的工具箱!”重庆交大党委常委、组织部部长任海涛直指书籍的教育价值。他坦言,当前部分工科学生存在“重技术轻人文”“重地域轻格局”的问题,而《诗词里的文明》通过诗词解读制度演变、家国情怀,能帮助学生理解“工程与文明的共生”,补上人文素养这关键一课。他建议将书籍融入人才培养体系,改变“闭卷考试”的单一评价方式,让文化自信真正落地。

活动现场。郭晓彤摄

学子共鸣抒情怀:一首《念奴娇》致敬““两路”精神”

“遇到梁老师,就像‘高山流水遇知音’!”分享会互动环节,土木工程学院道路工程23级学生李明朴的发言引发全场共鸣。这位曾参军入伍的工科生,因2016年《中国诗词大会》爱上诗词,如今是梁波教授诗词通识课的学生。

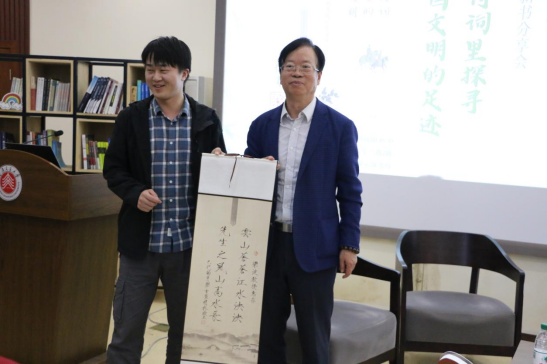

学生李明朴向梁波教授赠送自己亲笔写的书法作品。郭晓彤

“小时候背《满江红》,‘虽千万人吾往矣’的忠勇打动我,让我有了参军梦;部队中秋诗词比赛,我为连队争光,第一次感受到诗词的力量。”李明朴说,梁老师“有知识不一定有文化”的观点,让他恍然大悟——知识是专业技能,而文化是从“事了拂衣去,深藏身与名”中触摸到的侠客豪迈,是从“我自横刀向天笑”中感知的志士气节。

现场,李明朴还分享了自己为校庆创作的词作《念奴娇・赞“两路”精神》,以“十万儿郎,满腔热血,蜀道有何难”“星星之火,耀我华夏之巅”的铿锵词句,致敬交通人“一不怕苦、二不怕死”的精神,也呼应了书中“诗词与文明共生”的内核。

赠书环节。郭晓彤摄

分享会尾声,梁波教授向重庆交大图书馆赠书,随后开启签售环节。师生们手持书籍排队等候,有的希望写下“愿以工科之笔,绘诗意人生”的寄语,有的期待与教授探讨某句诗词的解读——这场跨越文理的对话,虽在午后的阳光中落幕,却在每个人心中种下了“诗词润心、文明传承”的种子。

华龙网:https://www.cqnews.net/1/detail/1434315774896459776/web/content_1434315774896459776.html