编者按:金秋九月,礼颂师恩。2025年9月10日,我们即将迎来第41个教师节,主题为“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。今日起,学校在校园网主页推出【师道】教师节新闻专栏,聚焦优秀教师的育人事迹,记录他们以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业的动人历程。

水有静默之力,能穿石;人有坚韧之心,可致远。十四载春秋,于河海之间,她如静水深流,不仅磨砺自身,更以这份坚韧,点亮求索的灯火,温暖迷茫的心灵。那些不为人知的汗水与坚持,那些默默承受的疲惫与疼痛,都沉淀成内敛而强大的从容与力量,在砥砺中,一路前行。

— 题记

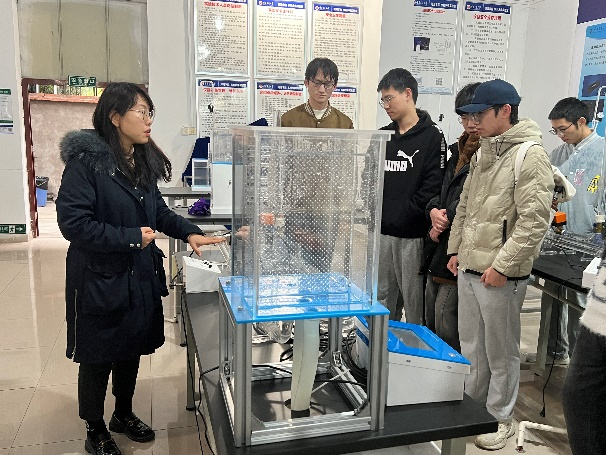

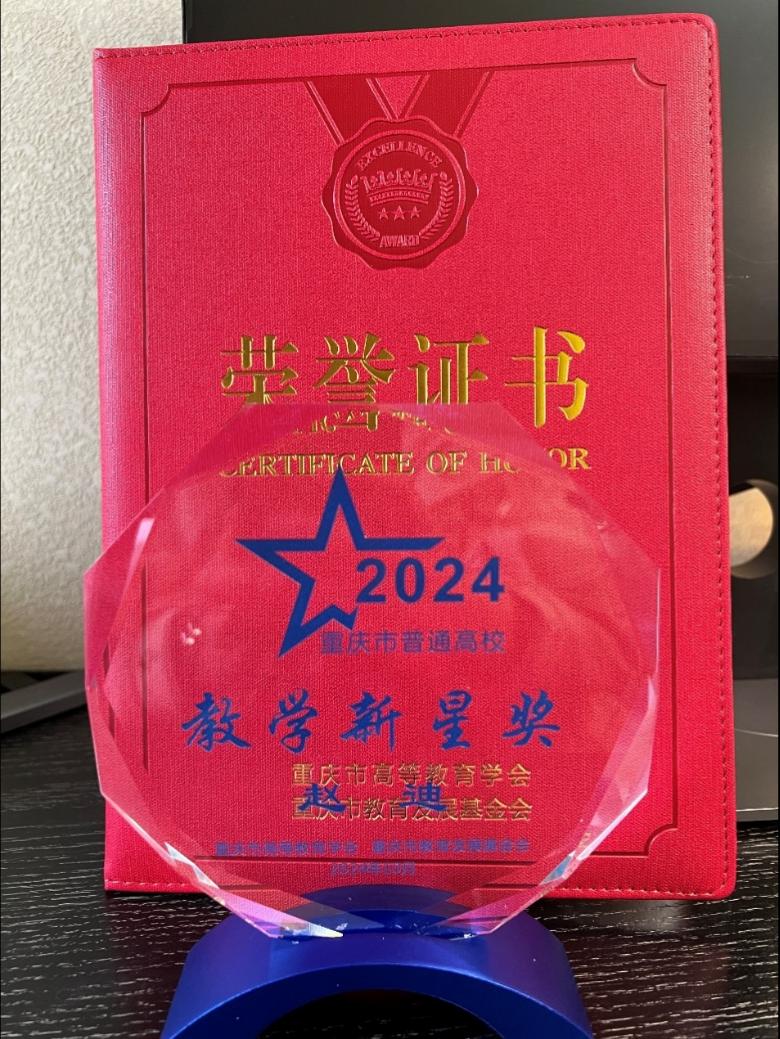

时光的长河缓缓流淌,在重庆交通大学河海学院的水利水电实验室里,时常能看到一位步履从容的女教师——赵迪。她戴着副眼镜,身影安静,仿佛是这喧嚣世界里的一湾静水,默默滋养,润物无声。十四载光阴,她如同一股潜流,在教书育人的河床上默默穿行,看似波澜不惊,却以水滴石穿的韧劲,在平凡的岗位上雕琢着不凡。从当年那个对讲台既敬畏又憧憬的毕业生,到如今桃李芬芳、深受学生爱戴的副教授,她在水利工程领域深耕细作,在育人园地里步履不停。实验室里,她与数据和模型较劲,专注得忘记了时间;课堂上,她用最易懂的语言,把艰深的理论讲得生动有趣;学生眼中关切的光芒,是她一路走来最暖的风景……这些平凡的坚守,终汇聚成澎湃的力量,让她荣获重庆市“教学新星”、重庆交通大学“十佳教师”、全国水利青年教师讲课比赛一等奖等丰厚的荣誉和奖励,也勾勒出一位水利女教师独特而坚韧的风采。

一、源头活水——从实践沃土到讲台深耕

赵迪老师的专业之路,并非始于象牙塔的幻想,而是始于实践的土壤。泾河渭水边长大的她,对水有着近乎本能的执着向往,高考志愿便毫不犹豫地选择了与水利工程结缘。正如古人云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这份源自心底的热爱,是她日后在漫长而艰辛的学术道路上,能够静水流深般坚守的最初动力。

初入大学时,她也曾像一条初入大江的小鱼,在未来的浪潮中感到些许迷茫,不知该随波逐流还是寻找自己的航道。幸运的是,开学不久,她作为志愿者参与了一场学校组织的河流治理论坛。台上行业专家描绘的景象——那些被洪水肆虐的村庄,那些日夜守护大坝的身影,那些通过科学计算就能改变水流方向的神奇——都深深吸引了她。那一刻,对“除水害、兴水利”的全新认识,像一颗投入心湖的石子,瞬间激起了她内心的涟漪。这不再仅仅是对专业的认知,更点燃了她心中那份沉睡的使命感。这份触动,让她不再迷茫,决心沉潜下来,在水利知识的海洋中积蓄力量,寻找属于自己的航道。

研究生阶段,她在学校完成课程学习后,选择在中国电建集团昆明勘测设计研究院实习,并深度参与了当时世界上最高的心墙堆石坝——糯扎渡水电站工程项目。那是一段与大地、与江河对话的时光,让她真切触摸到了“水利万物”的古老智慧,也让她深刻领悟到,理论与实践的结合,才是让知识真正扎根的土壤。至今,恩师张宗亮院士的一句话仍深刻影响着她:“做工程,不能只停留在纸上谈兵,必须深入现场,让双脚沾满泥土,才能真正理解水的脾气,掌握它的规律。” 这段宝贵的实践经历,如同汩汩的源头活水,不仅滋养着她对水利工程的热爱,更如磐石般,为她后来的教学注入了坚实不拔的实践力量。

2011年,她硕士毕业来到重庆交通大学河海学院,从实验师做起,一边工作一边读博深造,一步步成长为副教授。这十四年教学生涯里,她主讲水电站、水工建筑物等7门本硕课程。她常说“水利工程是巨大的,而知识是抽象的,唯有将理论与实践结合,才能‘驾驭’水,服务社会。”所以,即使面对教学科研的双重压力,她也坚持服务工程项目,主持设计、规划及咨询项目30余项,将工程现场的“潜流”经验,转化为课堂上的涓涓细流,润泽着学生的心田。

二、清波潋滟——教学技术与艺术的探索

教学,既是一门需要精准打磨的技术,更是一门需要用心雕琢的艺术。在赵迪老师眼中,技术是骨骼,艺术是血肉,两者相辅相成,缺一不可,共同构成了她心目中理想课堂的轮廓。她她将优秀高校教师需要的教学功底分为基本功、过程功和专业功,并细细拆解为21个教学技能,精心锤炼“3功21能”——从教姿教态的得体,到语言语调的抑扬顿挫,再到板书设计的条理清晰,乃至课件制作的图文并茂,她都力求尽善尽美,体现一个工程师的严谨本色。

技术上,她毫不含糊,甚至近乎“偏执”。面对水利工程那些宏大而抽象的原理,她常常琢磨如何才能让学生触手可及。她擅长将复杂概念“庖丁解牛”般拆解与重组。用逻辑梳理、图示动画等,让那些学生望而生畏的知识点变得浅显易懂。她常常微笑着对学生说:“别怕这些大概念,咱们就把它拆成一块块积木。”她精心设计每一个教学环节,从课堂提问的精准设问,到小组讨论的巧妙引导,再到课后作业的分层布置,环环相扣,步步深入,而且熟练运用在线教学平台,及时而敏锐地捕捉到学生理解上的难点,调整讲解策略。她积极投身于教学改革的时代浪潮,不仅出版了高等教育“十二五”应用型规划教材1部,发表教改论文7篇,还主持了9项教改课题,从探索生成式人工智能如何融入教学,到研究新工科人才培养模式,她的脚步始终紧跟新时代高校教学改革的步伐。

然而,技术只是基础,艺术才是点睛之笔。她总是敏锐地捕捉着教室里每一处细微的反应,灵活地调整着讲解的节奏与方式,时而娓娓道来,时而设问激趣。陆游曾言“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。” 她教学中一以贯之的实践追求便是“回归工程”,像《水电站》课程里,她从不满足于纸上谈兵,而是将复杂的工程知识,巧妙地编织进直观的教具、精心设计的实验、引人入胜的视频,甚至常见的生活现象里,让学生轻松掌握。不仅如此,她还会亲自带着学生走进实验室,让他们亲手触摸模型,感受水流的力量,理解结构的功能,让课堂充满乐趣。同学们私下里常说:“赵老师的课,听得懂,还玩得嗨!特别是进实验室那几堂,感觉一下子就‘打通任督二脉’了”。更难得的是,她注重培养“思考力”。正如现代教育学之父夸美纽斯所说,教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。她鼓励学生多问“为什么”,引导他们探究底层逻辑。思维的启迪让许多学生获益良多,他们反映,赵老师的课总能让人沉浸其中,仿佛在知识的深潭中看到了皎洁的明月,瞬间豁然开朗。

这份对技术与艺术的双重追求,最终沉淀为累累硕果。她的努力得到了广泛的认可:校、市、国家级教学竞赛奖35项,其中省部级以上奖励16项,全国水利专业青年教师讲课竞赛一等奖、重庆市高校青年教师教学竞赛一等奖、重庆市高校教师教学创新大赛一等奖……一项项荣誉,如同她课堂上泛起的粼粼波光,闪耀着智慧与坚持的光芒。而学生评教中那些名列前茅的数字,更是她教学艺术最动人的注脚。

三、深水行舟——科研之路的精耕细作

科研之路,如同在深水中行舟。这里没有风平浪静,只有潜藏的暗流和需要智慧去判断的水域。她将实验室视为另一个战场,在这里,面对复杂的水力学问题、结构安全评价等科研难题,她沉得住气,耐得住寂寞,像勘探队员一样,在数据的海洋里寻找规律,在模型的迷宫中探寻路径。

为了守护那些沉默的“生命线”——病险水库的安全,她常常需要深入人迹罕至的地方。那些蜿蜒曲折的山路,是通往目的地的必经之路。单行道的陡坡,如同一条悬挂在悬崖峭壁上的缎带,车窗外是万丈深渊,车头几乎看不见前方的路。每一次油门的重踩,都伴随着心跳的加速,稍有不慎,便是万劫不复的悬崖深渊。她常常一天要在这样的路上奔波15个小时以上,车轮滚过的不仅是尘土,更是对未知的挑战和对安全的承诺。有一次,途中遇到车辆故障,她没有退缩,而是毅然背上沉重的行囊,徒步跋涉了整整10公里崎岖的山路,只为抵达那座需要她去“把脉问诊”的水库。这,就是她科研征途上,用脚步丈量的坚韧与执着。

野外调研的艰辛并未让她停下脚步,实验室里的挑战同样严峻。有一年暑假,在她参与“十二五”国家科技支撑计划课题研究时,恰逢重庆遭遇四十多度的高温预警。骄阳似火,热浪滚滚,但试验不能停歇。她依然坚持亲自参与筛土、拌合、埋设备、测试等繁重工作,汗水浸透了衣衫,脸上被晒得脱皮,却从未有过一句怨言。为了捕捉到关键的试验现象,她反复调整参数,连续熬夜调试了十几次,常常工作到凌晨三四点。看着屏幕上终于稳定下来的数据曲线,那一刻,如释重负的喜悦,比什么都真切。她说,科研就像教学一样,需要耐心去“唤醒”那些隐藏在复杂现象背后的规律,需要“激励”自己去克服一个又一个难关,需要“鼓舞”自己即使遇到挫折也不放弃。

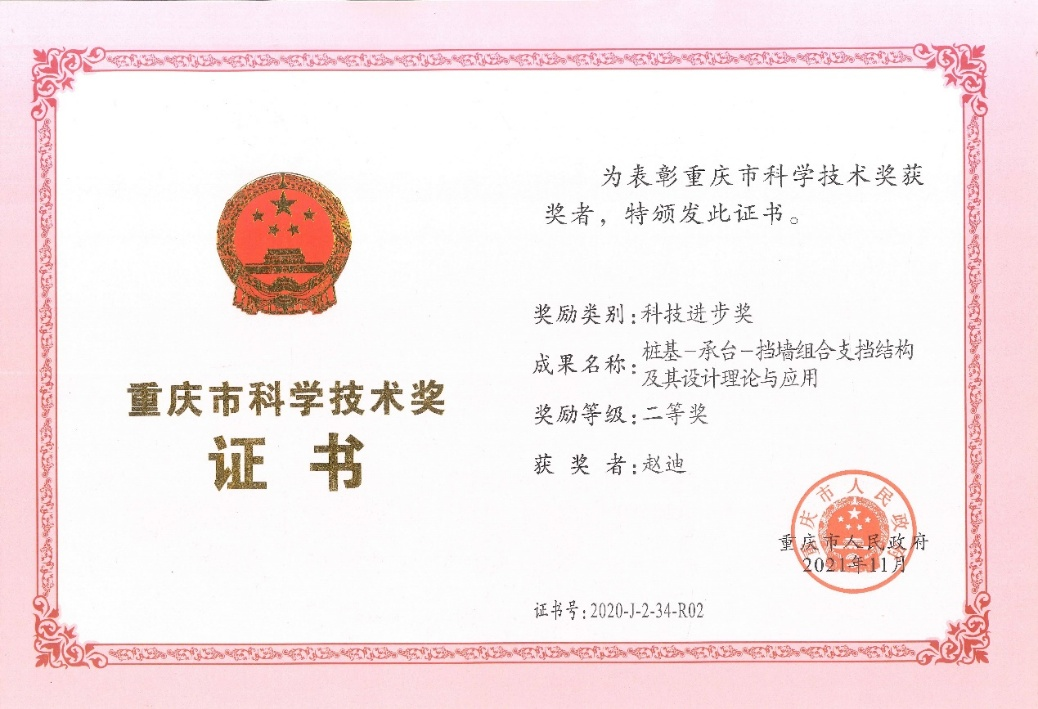

她主持或深度参与了国家级、省部级科研项目10余项,在水工结构安全评估领域默默耕耘,取得了扎实的研究成果。获得重庆市科技进步二等奖、大禹水利科学技术创新团队奖、中国岩石力学与工程学会科技进步二等奖等。她的科研之路,没有惊天动地的豪言壮语,只有日复一日的潜心钻研;没有浮华的追逐,只有对真理的执着探寻。

四、润物无声——春风化雨般的育人初心

教育的本质,终究是心灵的沟通与生命的关怀。在学生眼中,赵老师是严谨求实的学者,是可亲可敬的长辈,这份亦师亦友的温暖,让她收获了一个充满爱意的称呼——“迪姐”。这声“迪姐”,简单,却饱含着信任与依赖,如同静水河畔悄然绽放的野花,不起眼,却散发着沁人心脾的芬芳。

她总能记住许多学生的名字和特点,仿佛有一本无形的“学生成长笔记”。更难得的是,她乐于倾听,那些青春期的困惑、学业上的焦虑、对未来的迷茫,都愿意向她倾诉。有学生因学业压力过大而夜不能寐,她会耐心地与之长谈,有时甚至聊到深夜,分享自己当年面对挑战时的挣扎与坚持,如同在迷雾中点亮一盏灯,引导学生调整心态,一步步找到解决问题的方法。有学生渴望深造却缺乏信心,比如2014级张帅同学,她结合自身经验,细致地帮他分析目标院校、专业方向,鼓励学生大胆尝试,“别怕,试错也是成长的一部分”,最终张帅同学被四川大学录取。而在研究生毕业时,再次遇到了选择瓶颈,依然是向“迪姐”请教,目前已经在清华大学攻读博士学位。

这份初心,不仅体现在对个体学生的悉心指导上,更延伸为对集体成长的关怀。她常常利用课余时间,为学生们提供学业上的“一对一”辅导,组织专业前沿的讲座和交流活动,搭建起理论与实践的桥梁。她还积极指导学生参与大学生创新创业项目,鼓励他们在实践中摸爬滚打,将课堂所学转化为解决实际问题的能力。她的付出,如同春雨,润物无声。不仅她自己获得了“重庆市教学新星奖”等荣誉称号,她指导的学生也屡获佳绩,多次获得省部级、校级荣誉,如重庆市优秀本科毕业论文,这不仅仅是成绩单上的闪光,更是她眼中学生们羽翼渐丰的真实印记。她常说:“教书育人是我的天职,看到你们一点点成长、展翅高飞,就是我最大的快乐。”这份快乐,不张扬,却温暖。

这份关爱与热忱,并未局限于学生,而是如水系般,从源头出发,汇入更广阔的教育生态。在学校里,她被聘为重庆交通大学教师发展促进委员会委员兼秘书、项目式教学学术研究团队负责人。她像一位热心的“摆渡人”,积极为全校教师提供教学咨询服务,毫无保留地分享自己在教学实践和研究中积累的宝贵经验与心得,助力更多教师提升教学水平,共同成长。她的影响力,甚至跨越了校园的围墙。她经常受邀到重庆陆军勤务学院、重庆建筑工程职业学院等其它高校,指导教学改革,将自己在教学一线探索出的经验,无私地分享给同行,如同涓涓细流汇入江河,为推动区域乃至更广范围内的教育创新,贡献着自己的力量。

五、奔流不息——痛并快乐着的坚守

十四年的坚守,并非一路坦途。作为女性科研工作者和教育工作者,赵迪也面临着常人难以想象的挑战。科研项目的攻坚、教学任务的繁重、实验数据的精密,常常让她感到身心俱疲;家庭的琐碎、孩子成长的牵挂,也曾在无数个深夜里,让她辗转反侧,眉头微蹙。就在不久前,她经历了一场手术。术后恢复期间,本该好好休养的她,却做出了一个让同事和学生都为之动容的决定——挂着镇痛泵,继续工作。她一边忍受着身体的疼痛,一边思考着如何将最新的教学理念融入课堂。这份对教育事业的执着与热忱,令人动容。她说:“当时身体非常不舒服,但想到课程改革不能停,学生们等着上课,我就咬牙坚持了下来。”

然而,这份坚韧并非只在重大疾病面前才显现。记忆里还有这样一段:为了备战重庆市青年教师教学竞赛,那段时间她几乎将所有精力都投入其中。就在最关键的准备阶段,她的腰痛突然发作了。疼痛如影随形,让她难以久坐。但比赛在即,材料准备刻不容缓。她没有退缩,只是默默地在腰间贴上了一块膏药,便一头扎进了材料的世界。最后那四天,她仿佛与世隔绝,足不出户地待在第二教学楼7楼的教师发展中心。累了,就在沙发上躺一下,稍微缓解片刻;饿了,就啃着盒饭继续奋战。狭小的空间里,只有键盘的敲击声和偶尔翻阅资料的沙沙声。当最终提交材料的时刻来临,她长舒一口气,然而站起身时才发现,长时间的劳累和疼痛,让她几乎无法站稳,脚步都是飘的。这短短四天,是她奔流不息坚守路上的一个缩影,也是为热爱的事业全力以赴的真实写照。

正是这些“痛”,让那些“快乐”的瞬间愈发珍贵。课堂上学生恍然大悟的眼神,实验成功时团队成员的欢呼,学生毕业时送上的鲜花和感谢信,科研成果得到应用时的欣慰……这些“快乐”,如同涛涛江水中的粼粼波光,照亮了坚守的道路,也温暖了她疲惫的身心。她享受这份痛并快乐着的坚守,因为在奔流中,她不仅磨砺了坚韧,更找到了生命的价值和意义。