编者按:暑期的重庆交大,科研热潮持续涌动。从实验室里的微观探索到重大工程的一线攻坚,从国际学术论坛的思想碰撞到产学研转化的成果落地,无论是聚焦交通领域的核心技术突破、新材料的前沿研发,还是服务绿色航运、水利工程的实地攻关,每一项进展都彰显着扎根科研沃土的执着,每一份成果都饱含着服务国家发展的担当。

航运与船舶工程学院:践行“绿色智航”,调研攻坚与赛事成果彰显担当

7月以来,航运与船舶工程学院以“绿色化、智能化”为主线,在调研实践、科研创新与人才培养中成果丰硕,学院三大系(船舶新能源与动力工程系、智能航海工程系、智能船海工程系)深入行业一线:船舶新能源与动力工程系走访了深圳、扬州、青岛、武汉、大连五地和中远海运、招商局金陵船舶、新大洋造船、北海造船、洲际船务等9家企业及武汉理工大学、大连海事大学等高校,摸清了LNG、甲醇燃料船舶发展趋势,提出了“轮机—电子—智能—绿色”一体化课程体系改革方式。

智能航海工程系着力构建四川流域航运安全“三维评估框架”,以量化风险指标助力船舶禁限航管控升级。智能船海工程系积极调研龙头企业,规划“船海并重,智能为先”的人才培养新模式。此外,学院系列科研攻坚同步推进,联合多各单位共同申报国家社科基金重大项目,聚力推进绿色智能航运与文化传承。

7月以来,学院院长盛进路带队推进“内河智能航运工程研究中心”建设,吕修颐老师申报“揭榜挂帅”项目破解行业难题,雍青青团队研发的碳排放测算软件落地产业。

此外,学院师生在各类国家级赛事中崭露头角:荣获第十一届全国青年科普创新实验二等奖;在第十四届全国海洋航行器大赛中摘得特等奖1项、一等奖2项等佳绩,其中“浪稳智航”系统创新实现机船协同作业。

8月初,盛进路院长率队出席云南省公安厅水上巡逻总队谭建华航海工作室揭牌仪式,并在座谈会上从科研平台建设、人才培养体系、学科方向聚焦等方面全面介绍了学院发展现状与未来布局。

谭建华航海工作室的揭牌,将以联合巡逻执法、国际合作和应急处突为重点,打造业务交流、人才培养和科技创新的新平台,不仅有助于推动水上执法科技化、规范化,也将成为学院服务国家战略、支撑地方产业发展的重要抓手。

材料科学与工程学院:深耕前沿领域,学术交流与科研突破交相辉映

材料科学与工程学院暑期科研工作多点开花,在学术交流与核心技术攻关中彰显了硬核实力。

7月10—13日,学院李志、李映明副教授应邀参加第十六届全国火安全材料学术会议,李映明副教授在青年论坛分享了“高性能阻燃不饱和聚酯树脂”研究,为火灾防控材料创新提供了新思路。

6月27—29日,学院黄诗渊副教授作为重庆代表参加西南地区岩石力学与工程学术大会,其《压实黏土断裂宏细观特性》报告聚焦高土石坝防渗技术,引发了行业深度关注。

7月5—8日,赵瑞强、兰颂赴厦门参加中国材料大会,兰颂博士在非晶与高熵合金、先进磁性功能材料分会场作两场报告,展现学院在新材料领域的研究深度。

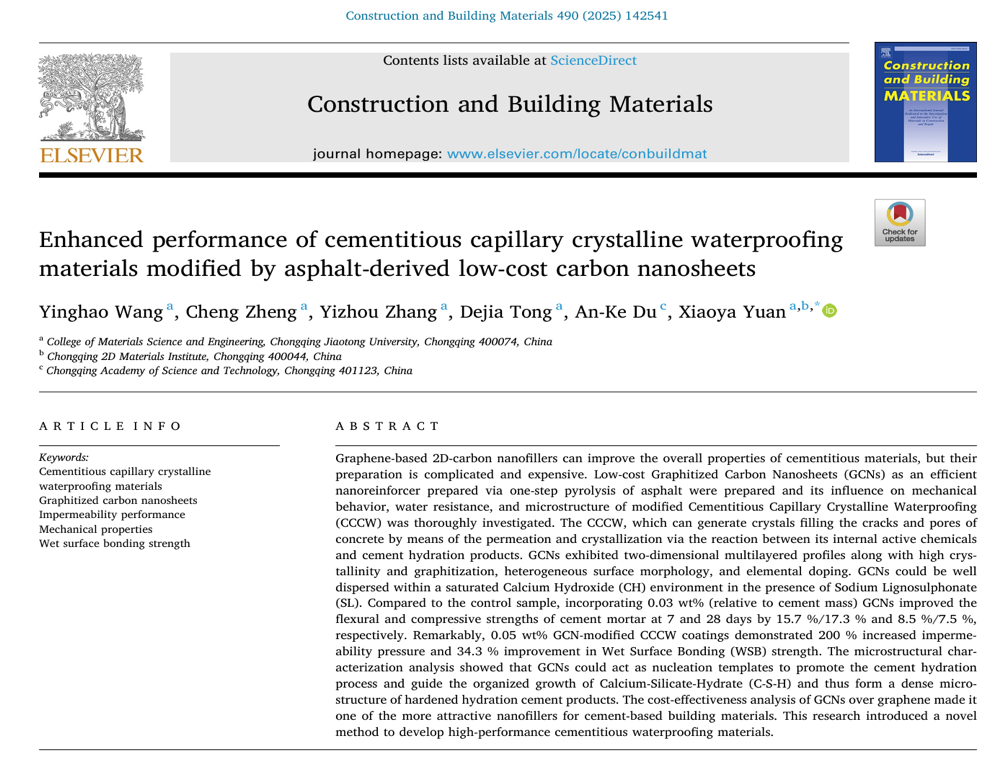

整个暑期,学院科研成果持续涌现:硕士研究生王迎豪(导师袁小亚)在中科院一区Top期刊发表论文,以沥青衍生碳纳米片改良水泥基防水材料,使抗渗压力提升200%,为建筑防水技术突破提供新路径。

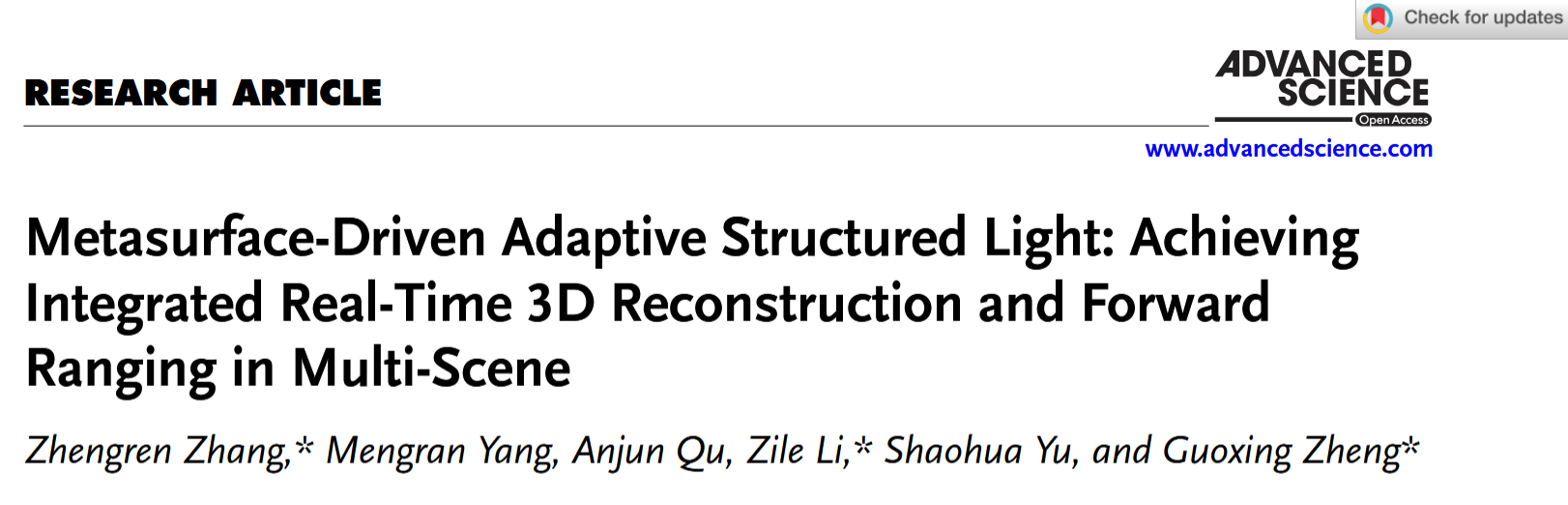

张正仁教授团队联合武汉大学在《Advanced Science》发表成果,研发的超表面双模光束系统实现实时3D重建与测距一体化,破解传统技术“不可能三角”,为数字化建造装上“智慧慧眼”,获国家重点研发计划等项目支持,彰显从基础研究到工程应用的全链条创新能力。

航空学院:聚焦高端制造,增材制造技术赋能产业升级

为积极谋划航空学院“十五五”规划和深化学科专业转型升级,加快构建“绿色航空+交通”新工科人才培养体系,暑假期间,学院党委书记潘江、院长何义团率班子成员赴重庆交通大学绿色航空技术研究院开展专题走访调研。

调研聚焦航空学院和绿航院“十五五”高质量发展及学科专业转型升级目标,继往开来进一步发挥学院和绿航院优势互补及联动作用进行了交流,到了进一步强化认识、凝聚力量、明确思路的目的。两院将共同打造具有显著影响力的绿色航空科教融合示范基地,为重庆建设航空产业集群和推动低空经济发展贡献交大力量。

航空学院任毅副教授暑期深耕增材制造领域,以技术创新推动产学研深度融合。7月18日,任毅受邀赴企业开展交流,作“多尺度多功能航空装备结构轻量化设计与增材制造”专题报告,系统阐述了钛合金微观组织调控、金属点阵结构创新等核心技术,其在无人机、航天器部件轻量化设计中的应用成果,为航空航天领域技术升级提供了新方案。

报告中,任毅团队提出的“材料-结构-制造”一体化思路,得到了重庆理工大学柴林江教授及企业方的一致认可,三方就金属增材制造材料研发、联合培养专业人才、共建科研攻关平台等达成合作共识,计划在航空航天及核工业领域推动技术成果转化。此次合作彰显了学院在高端装备制造领域的科研实力,为服务国家航空产业发展、助力区域经济转型升级奠定了坚实基础。

智慧城市学院:扎根科研沃土,聚力协同创新

暑期期间,智慧城市学院紧扣学科专业建设与服务国家战略、地方发展需求,积极开展系列科研活动,通过高层次人才引育、企业走访调研、地方合作对接等举措,为学院科研工作注入了新动能,搭建起产学研用深度融合的坚实平台。

为响应国家低空经济发展战略,加速气象技术与工程专业建设,推动测绘科学与技术学科转型升级,学院院长陈坚率队于8月初赴苏州、合肥两地开展专题调研。在苏州河马行空智能科技有限公司,调研团队与企业深入交流,详细了解其核心产品及战略规划,针对气象技术与工程专业,企业建议构建“气象+通信+定位终端”低空气象技术路线,为专业科研方向提供了参考。在合肥,团先后走访四创电子股份有限公司与安徽科创中光科技股份有限公司,并就学科建设、人才培养及实验室建设等科研合作方向达成初步意向。

8月20日,学院领导班子带队赴重庆市璧山区交通运输委员会调研,先后踏勘国道319升级改造工程、重庆轨道交通一号线璧山站等数智交通建设现场,结合学院智能交通工程、数据科学与大数据技术等专业优势,与地方技术人员深入交流系统优化、数据应用等科研问题。

座谈会上,双方围绕数智交通建设达成多项合作共识,包括共建数智交通联合实践基地、开发定制化人才培养方案、联合开展技术攻关等,推动学院科研成果在地方交通治理中落地应用,为服务区域经济发展提供科研支撑。

暑期以来,智慧城市学院通过引才、调研、合作等多元举措,持续深化科研工作与学科建设、地方需求相融合,为学院科研创新积蓄了强劲动力,为服务区域经济发展贡献了智慧力量。