编者按:暑期的重庆交大,科研热潮持续涌动。从实验室里的微观探索到重大工程的一线攻坚,从国际学术论坛的思想碰撞到产学研转化的成果落地,无论是聚焦交通领域的核心技术突破、新材料的前沿研发,还是服务绿色航运、水利工程的实地攻关,每一项进展都彰显着扎根科研沃土的执着,每一份成果都饱含着服务国家发展的担当。

科技处、各项目组:锚定国家战略,科研管理与人才培育双轮驱动

暑假期间,重庆交通大学科技处统筹推进科研管理与重大项目布局,彰显强劲科研活力。7月中旬,2025年度重点研发项目绩效评价会在学校召开,市科技局工作组、第三方机构及专家组深入评议项目进展,从绩效目标达成、经费使用规范、成果推广潜力等维度提出专业指导,为提升财政科技资金效能、推动科技专项落地见效筑牢了根基。

人才培育方面,崔晓璐、吴伟教授斩获重庆市“杰青”基金资助,其研究分别聚焦山区铁路钢轨磨耗整治与智能网联公交技术,填补了行业技术的空白。徐向阳教授的市杰青项目获结题“优秀”并获延续资助,彰显了学校在交通领域的科研积淀。截至目前,重庆交通大学市级杰青人数达13名,2025年市自然科学基金立项92项,位列市属高校前列,为学科建设注入硬核支撑。

7月底,学校线上召开了国家重点研发计划指南研讨会,汇聚多学院专家力量,瞄准交通基础设施、智能交通等国家战略领域关键难题谋划项目申报与资源整合,以有组织科研主动对接国家重大需求,为建设一流学科蓄能增势。

土木工程学院:攻坚“超级工程”,教学科研融合助力交通强国建设

7月18—21日,学院朱洪洲教授带队参加第八届路基路面工程教学研讨会,分享了“后建设时代道路工程人才培养”的系列经验,积极推动课程改革与行业需求深度对接;同期,7名师生赴京参加第四届TRC国际会议,孔令云教授、唐乃膨副教授分别就高沥青含量乳化沥青稳定性、橡胶改性沥青脱臭技术作报告,获国际同行高度评价。

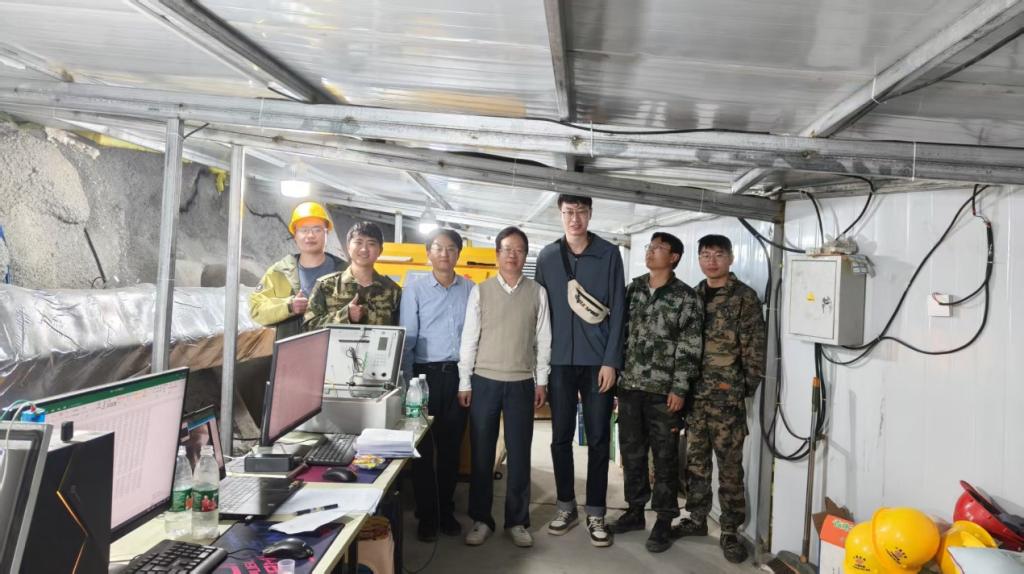

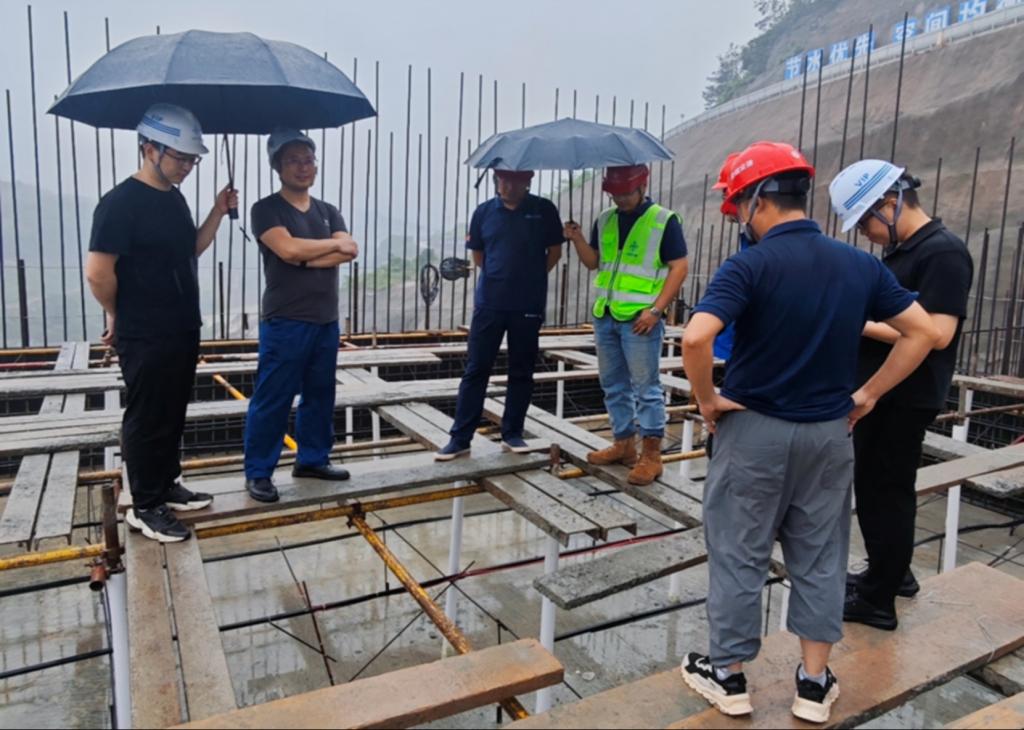

在川藏铁路建设一线,赵宁雨教授团队承担的“色曲特大桥隧道锚岩土专项试验”进入核心阶段,该桥为主跨880米的世界在建最高轨面高程铁路悬索桥,团队克服高海拔、复杂地质等挑战,开展隧道锚稳定性研究,梁波教授等赴西藏昌都现场指导,以“两路”精神激励团队攻关,为“超级工程”提供关键技术支撑。

学院将坚持“科研育人”理念,将学术前沿与国家战略需求深度融合,在教学改革、国际交流、工程实践三大领域为川藏铁路等“超级工程”提供关键技术支撑,践行“把论文写在祖国大地上”的使命担当。

河海学院:服务水利强国,校地协同与重大工程攻关齐头并进

河海学院暑期密集开展产学研合作,以科技赋能水利水运事业高质量发展。

7月以来,学院先后赴重庆航运建设发展集团、南充环境集团、江津区科技局等10余家单位调研,围绕生态水运枢纽、城市环境治理、科研平台共建

等达成深度合作,推动“政产学研用”协同创新。

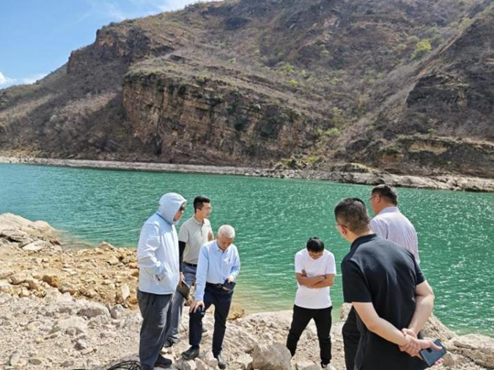

科技攻关成果显著:学院教师积极参与金沙江中游航运开发现场调研,为金安桥、阿海库区公水联运体系提供了系列运能优化方案。

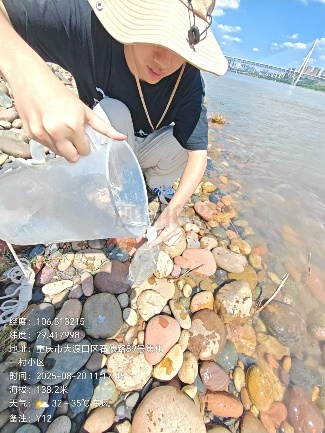

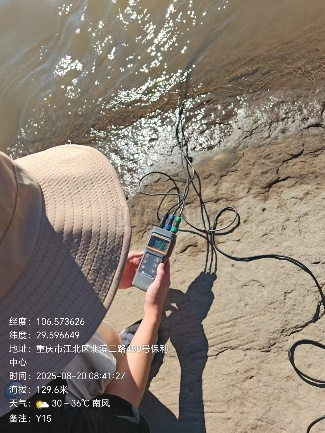

7月至8月,万宇副教授团队对长江干流宜宾至南京段近2000公里的流域开展系统性水生态与环境DNA综合监测。项目在长江沿线30个代表性点位布设采样网络,涵盖上、中、下游干流、重要支流汇入口及典型生境开展采样,全面解析长江水生态的动态变化规律。每次采样需同步采集鱼类环境DNA水样(1L×3重复)、原核/真核生物eDNA水样(1L×3重复)、底栖生物沉积物(0.25m²×3重复)及水质参数(温度、pH、溶解氧、总氮等),并进行抽滤处理。单次采样总量450份,三期累计样本量达1400余份。团队成员克服长江流域复杂多变的地形条件和极端气候环境,背负沉重设备和水样徒步穿越泥泞滩涂、崎岖乱石滩或茂密植被,单日最长工作时间超12小时,单次行程跨越5省8市,累计野外行程超1.5万公里,坚持标准化作业,为长江生物多样性保护与生态治理提供重要数据支撑。

此外,梁越教授团队还与中交二航局合作,将自主研发的层析扫描系统应用于国家重大水利工程藻渡水库,精准检测坝体压实质量,为工程安全筑牢科技防线。

系列举措充分彰显了河海学院在服务国家水安全战略、支撑成渝地区双城经济圈建设中的责任担当。