前言:

重庆交通大学的故事,始于1951年那个百废待兴的年代。从长江南岸七公里旧车棚,到如今巍然屹立于山水之间的学术殿堂,七十四载风雨兼程,每一步都烙印着奋斗的足迹,每一页都书写着时代的华章。

《校史故事365》如同一条蜿蜒的时间之河,将这段波澜壮阔的历程,凝练为三百六十五个动人瞬间。这里,有筚路蓝缕、以启山林的创业艰辛,有“明德行远、交通天下”的壮志宏图;有实验室里通宵不灭的灯火,有崇山峻岭间勘测选线的足迹;有恩师谆谆教诲的温暖记忆,有同窗砥砺共进的深厚情谊。这一个个故事,或激昂,或温情,或引人深思,它们如同璀璨的星辰,共同编织成重庆交大光辉的历史星空。

我们撷取这些历史的片段,不仅是为了铭记与致敬,更是为了传承与启迪。希望这本故事集,能成为连接过往与未来的桥梁,让新一代交大人从中汲取智慧与力量,在新时代的征程上,继续挥洒汗水,续写属于重庆交通大学“志图山海、交通天下”的明天。

扎根巴山蜀水,筑梦交通未来:道路与桥梁国家级实验教学示范中心的成长之路

嘉陵江畔涛声不绝,科学城脚下文脉绵长。在重庆交通大学的校园里,有一处承载着几代“交大人”初心的地方——道路与桥梁国家级实验教学示范中心。它不仅是响应“交通强国、科教兴国”战略的育人阵地,更藏着一段师生扎根山地、以实践浇灌交通梦想的温暖故事。

故事的起点,是上世纪五六十年代的简陋实验棚。那时没有先进的设备,没有宽敞的场地,前辈老师们领着学生,在漏风的棚子里摸索前行。他们亲手搅拌混凝土研究配比,背着简易仪器丈量山体监测滑坡,指尖沾满水泥灰,算盘敲得噼啪作响。“要让桥能架在山巅,路能穿越险谷”,这句朴素的誓言,成了师生们共同的信念。艰苦的条件没有磨灭热情,反而让“山地桥梁与隧道工程”这门学科根脉,在西南的土地上深深扎根。

时光流转,进入21世纪,国家基础设施建设迎来快速发展期,西部大开发、成渝地区双城经济圈建设的号角吹响。学校敏锐捕捉时代机遇,决心从“教学型”向“创新型”人才培养转型,为山地交通事业培育更多栋梁。2013年7月,“道路与桥梁国家级实验教学示范中心”获批建设的消息传来,全校师生备受鼓舞。这标志着学校在山地交通实验教学领域,迈出了历史性的一步,也让“立足西南、面向全国、服务山地、辐射世界”的定位,有了坚实的落地载体。

道路与桥梁教学示范中心实验室

中心建设的日子里,校园里总能看到师生并肩忙碌的身影。老师们白天站在讲台上传道授业,夜晚就换上工装,和学生一起钻进尚未完工的实验室,调试仪器、搭建平台。没有现成的经验可借鉴,他们就边摸索边改进;设备安装遇到难题,就连夜查阅资料、反复试验。短短数年间,微机控制电子万能试验机室、电测实验室、振动实验室、结构动静测室等一座座现代化实验室相继落成。24500平方米的空间里,先进设备整齐排列,年利用率高达95%,曾经的“钢筋水泥课堂”,彻底变成了“智慧桥梁试验场”,为数以千计的学生打开了通往工程现场的窗口。

这里从来都不缺创新的火花。“桥模大赛”上,学生们用纸板、碳纤维搭建的模型,要经受承重、抗风的严苛考验;“结构设计竞赛”中,他们既要兼顾结构稳定,又要考量实用美观;“隧道景观设计大赛”里,生态与工程的平衡成为探索重点。从小小的模型到真实的桥梁,从课堂的理论到山谷的实践,学生们在一次次竞赛中,把“纸上桥”一步步化为“现实桥”。2018年,中心大胆革新,推出“认知实训—基础实训—职业实训—研究创新实训”的四级培养模式,将实验课从理论课程中独立出来,让学生在“做中学”“研中悟”。这份深耕教学的创新,最终结出硕果——2021年,《“智慧桥梁”复合创新人才培养体系构建与实践》荣获重庆市教学成果特等奖。

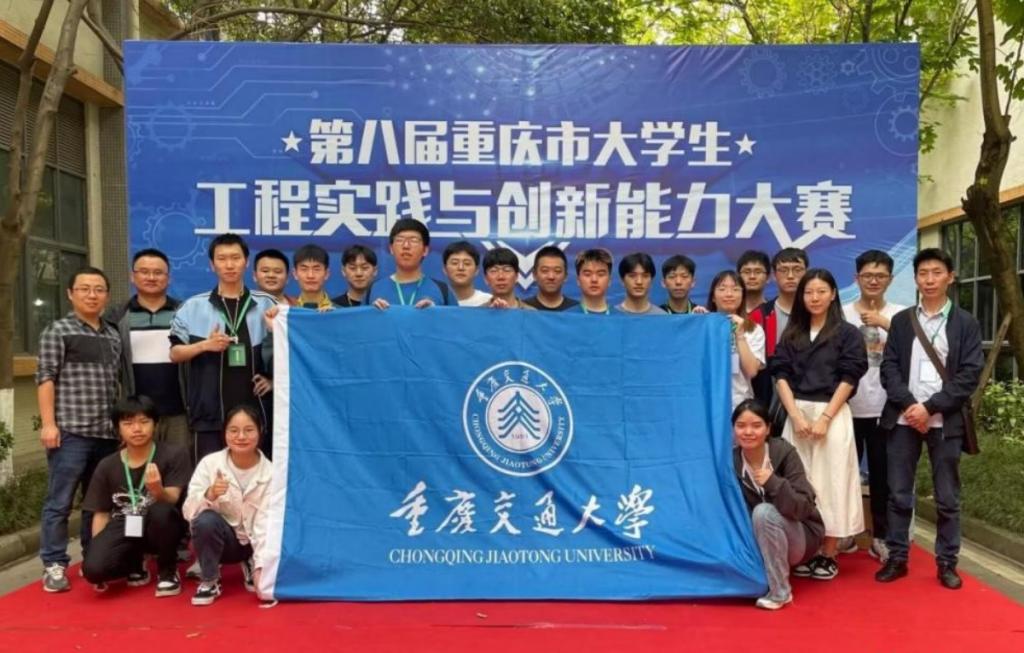

示范中心在第八届重庆市大学生工程实践与创新能力大赛中喜获佳绩

匠心与坚守,是中心故事里最动人的底色。“工程测试技术与结构试验”课上,老师们从不用照本宣科的方式教学。他们让学生分组抽签,随机领取实作任务,实行“盲抽任务、盲测数据、盲评结果”的“三盲”考核制度。有学生笑言:“在这里,每一根梁、每一段钢筋,都是我们能力的‘见证人’,半点掺不了假。”一次实训中,有组学生因传感器校准不到位导致数据偏差,老师没有简单批评,而是陪着他们重新校准仪器、反复测试,直到数据精准:“实验室里的每一个误差,到了现场都可能酿成大错,实作要的就是较真。”这种以实践验证真知的教学方式,让学生们在走出校园前,就练就了过硬的本领。

十年耕耘,硕果满枝。十年来,示范中心面向全校208个专业,累计开设实验课程两万余人次,建立起70余项管理制度与安全保障体系,形成了科学、规范、开放的运行机制。更令人欣慰的是,这里走出了大批“懂桥、会隧、善建、能管”的青年工程师。他们带着在中心学到的知识与本领,奔赴成渝铁路、渝湘高速、白居寺长江大桥等国家重点工程现场,在崇山峻岭间架桥修路,用智慧与担当诠释着“交通大学人”的精神底色。

如今,嘉陵江畔的风依旧吹拂着校园,中心的实验室里,仪器运转的轻响从未停歇。老师们仍在带着学生深耕细研,从理论推演到模型搭建,从实验测试到现场实践;走出校园的学子,正把在这里收获的成长,化作跨越天堑的通途。作为重庆交通大学“明德行远,交通天下”校训的生动实践,这座“桥梦沃土”将继续深化教学改革、拓展国际合作、强化产教融合,让更多“交大桥梁人”的梦想,从重庆出发,跨越山河,连接世界。