前言:

重庆交通大学的故事,始于1951年那个百废待兴的年代。从长江南岸七公里旧车棚,到如今巍然屹立于山水之间的学术殿堂,七十四载风雨兼程,每一步都烙印着奋斗的足迹,每一页都书写着时代的华章。

《校史故事365》如同一条蜿蜒的时间之河,将这段波澜壮阔的历程,凝练为三百六十五个动人瞬间。这里,有筚路蓝缕、以启山林的创业艰辛,有“明德行远、交通天下”的壮志宏图;有实验室里通宵不灭的灯火,有崇山峻岭间勘测选线的足迹;有恩师谆谆教诲的温暖记忆,有同窗砥砺共进的深厚情谊。这一个个故事,或激昂,或温情,或引人深思,它们如同璀璨的星辰,共同编织成重庆交大光辉的历史星空。

我们撷取这些历史的片段,不仅是为了铭记与致敬,更是为了传承与启迪。希望这本故事集,能成为连接过往与未来的桥梁,让新一代交大人从中汲取智慧与力量,在新时代的征程上,继续挥洒汗水,续写属于重庆交通大学“志图山海、交通天下”的明天。

从“学院”到“大学”:重庆交通大学的升格与使命

在长江与嘉陵江交汇的山城重庆,一所高校的称谓之变,曾牵动无数人的心弦,也映照出中国高等教育与交通事业发展的壮阔历程。2006年2月,“重庆交通大学”这个名字的正式确立,标志着一段历时数十载、关乎格局、视野与使命的深刻蜕变的完成。从“重庆交通学院”到“重庆交通大学”,这看似简单的两字之差,其背后是一所院校与国家战略同频共振、在时代浪潮中砥砺前行的宏大叙事。

这一切的序幕,在新世纪的门槛上悄然拉开。2000年的那个春天,重庆交通学院迎来了一次命运的关键转折:从隶属国家交通部,划转至重庆市管理,实行“中央与地方共建,以市为主”的新体制。这不仅仅是一次隶属关系的变更,更是一次身份与使命的重新定位,它必须更深地扎根于巴渝沃土,其命运与如火如荼的西部大开发、波澜壮阔的三峡工程后续建设,乃至日后擘画的成渝地区双城经济圈战略更为紧密地联系在一起。挑战与机遇并存,这次“转身”为日后“大学”之名的诞生,埋下了第一块基石。

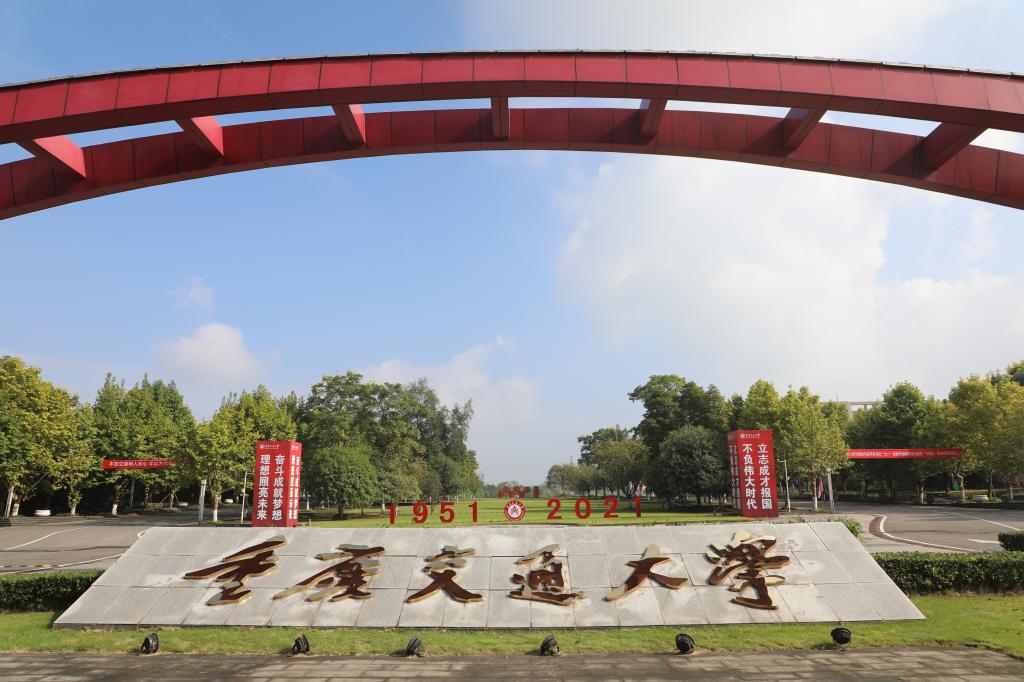

重庆交通大学南岸校区

彼时,承载着新体制的“重庆交通学院”,早已是一块在行业中声名赫赫的招牌。它的血脉,可以一直追溯到1951年。那是一个火红的年代,为修筑被称为“天路”的川藏公路,由毛泽东同志指示、邓小平同志主持的西南军政委员会决定创办西南交通部干部训练班。从那一刻起,“交通报国、筑路西部”的红色基因与“两路”精神便如同胎记般,深深烙印在这所学校的灵魂里。历经数次更名、迁址,乃至院系调整的淬炼,到世纪之交,它已在公路、桥梁、隧道、港口、航道等交通基础设施建设的各个关键领域,构筑起自己独具特色的学科高地,为国家,特别是为广袤而地形复杂的西部地区,培养了数万名被誉为“下得去、留得住、干得好”的工程技术骨干。

然而,时代的车轮滚滚向前。进入二十一世纪,中国吹响了从“交通大国”向“交通强国”迈进的号角。国家战略的升级,对交通领域的高等教育和科技创新提出了前所未有的高要求。与此同时,中国高等教育自身也进入了向内涵式发展、高质量发展的转型期。在此背景下,“学院”的框架逐渐难以容纳学校蓬勃发展的内在雄心与外部期望。无论是在新兴交叉学科的布局上,还是在争取国家级重大科研项目、吸引顶尖人才、开展高水平国际合作的平台上,“大学”的称谓都代表着更广阔的天地和更强的竞争力。

“更名为‘大学’,是时代赋予我们的使命,是几代‘交通学院人’的夙愿,更是学校实现跨越式发展的必然选择。”这成为了全校上下共同的信念。于是,一场以“更名”为牵引,实则旨在全面提升办学实力的自我革新,在校园内全面展开。这是一段励精图治的岁月。学科布局被精心优化,在巩固传统路桥水工优势的同时,交通运输、物流管理、交通信息、载运工具等新兴交叉学科如雨后春笋般生长,一个更为综合、立体的“大交通”学科体系初具雏形。“人才强校”战略被置于核心位置,一批在国内外有影响力的学者和创新团队被引入或培育,师资队伍的博士化率和整体结构实现了质的飞跃。国家重点实验室培育基地、国家工程技术研究中心等高端科研平台相继搭建,学校的科研创新与解决国家重大战略需求的能力与日俱增。校园里的灯光常常亮至深夜,实验室里是反复验证的数据,图书馆座无虚席,每一位师生都仿佛知道,他们正在共同参与并书写一段至关重要的历史。

建校初期的重庆交通大学科学城校区

历经数年的扎实积累与精心准备,水到渠成的一刻终于到来。2006年2月,教育部正式批准重庆交通学院更名为重庆交通大学。消息传来,校园沸腾了。许多老教师眼含热泪,他们抚摸着校徽,思绪回到了在崇山峻岭间勘测的青春岁月,回到了在简陋教室里备课的往昔时光;学子们欢呼雀跃,为成为“交通大学”的首批学子而倍感自豪。更名庆典当日,校园内旌旗招展,宾朋云集,从五湖四海赶回来的校友们,共同见证了那块覆盖在崭新校牌上的红色绸布被缓缓揭开的荣耀瞬间。“重庆交通大学”六个大字,在阳光下熠熠生辉,宣告了一个全新时代的开启。

重庆交通大学科学城校区

名正则言顺,言顺则事成。更名,绝非故事的终点,而是更为辉煌篇章的起点。获得“大学”之名后的重庆交通大学,如同插上了腾飞的双翼。学校迅速形成了“南岸校区”与“科学城校区(双福校区)”双址办学的大格局。南岸校区底蕴深厚,承载着学校的文脉与记忆;科学城校区现代恢宏,象征着学校的未来与希望,两大校区共同为“交通强国·人才强校”的使命提供了坚实的空间支撑。同样是2006年,学校被国务院学位委员会批准为博士学位授予单位,这标志着其完整的高等教育人才培养体系得以确立,跻身于能够自主培养顶尖拔尖人才的高校行列。

更重要的是,学校的服务半径和能力实现了历史性跃升。它主动将自身发展融入“一带一路”倡议、西部陆海新通道建设等国家战略的宏图之中,其智慧与成果,不再仅仅镌刻在国内的崇山峻岭与江河湖海,而是沿着古老的丝绸之路,延伸至更广阔的异国他乡。从高原冻土公路的技术攻坚,到跨海特大桥梁的抗风抗震研究;从长江黄金水道的生态治理,到智慧物流与交通系统的构建,“重庆交大”的贡献,越来越多地出现在国家乃至世界级的工程奇迹与科技前沿阵地。

回望这段历程,“定名重庆交通大学”早已超越了一个形式上的更名。它是一座历史的丰碑,铭刻了从为一条路而生的训练班,到一座特色鲜明的高水平大学的奋斗史诗;它也是一个崭新的起点,承载着机制重塑、功能升级与文化传承的深刻内涵。名虽易,魂未改。行走在今天重庆交通大学的校园里,我们依然能感受到那份自川藏公路时期便薪火相传的“两路”精神,能看到师生们眼中那份甘为“铺路石”的坚定与赤诚。历史的车轮滚滚向前,重庆交通大学正以育人为根本,以创新为动力,在交通强国的壮阔征程上,继续铺就一条通往未来的康庄大道。