前言:

重庆交通大学的故事,始于1951年那个百废待兴的年代。从长江南岸七公里旧车棚,到如今巍然屹立于山水之间的学术殿堂,七十四载风雨兼程,每一步都烙印着奋斗的足迹,每一页都书写着时代的华章。

《校史故事365》如同一条蜿蜒的时间之河,将这段波澜壮阔的历程,凝练为三百六十五个动人瞬间。这里,有筚路蓝缕、以启山林的创业艰辛,有“明德行远、交通天下”的壮志宏图;有实验室里通宵不灭的灯火,有崇山峻岭间勘测选线的足迹;有恩师谆谆教诲的温暖记忆,有同窗砥砺共进的深厚情谊。这一个个故事,或激昂,或温情,或引人深思,它们如同璀璨的星辰,共同编织成重庆交大光辉的历史星空。

我们撷取这些历史的片段,不仅是为了铭记与致敬,更是为了传承与启迪。希望这本故事集,能成为连接过往与未来的桥梁,让新一代交大人从中汲取智慧与力量,在新时代的征程上,继续挥洒汗水,续写属于重庆交通大学“志图山海、交通天下”的明天。

三峡175米水位的交大答卷:从论证到运维的科研坚守

在长江三峡水利枢纽的宏伟叙事中,175米正常蓄水位是贯穿始终的核心坐标。这一数值的敲定,历经四十载论证博弈,承载着防洪安澜、能源保障与航运升级的多重使命。重庆交通大学作为扎根西南、深耕水利水运领域的高等学府,其科研团队与校友始终冲锋在前,在水位论证、技术攻坚与后续运维中贡献了关键力量,用学术坚守书写了服务国家重大工程的奋进篇章。

三峡175米水位的由来,是一部兼顾国家利益与区域发展的科学论证史。1953年,毛泽东同志提出在三峡修建水利枢纽的战略构想,开启了长达数十年的可行性研究历程。1983年,长江流域规划办公室提出150米蓄水位方案,虽投资与移民成本较低,但防洪库容仅73亿立方米,仅能抵御百年一遇洪水。更关键的是,该方案的回水末端位于重庆以下河段,重庆港被排除在库区之外,川江航道浅滩碍航问题难以根治,万吨级船队无法直达重庆,将制约西南地区交通命脉。1984年,重庆市委市政府基于区域发展实际,提出180米方案,其防洪库容提升至197亿立方米,可将荆江防洪标准提高至千年一遇,且能形成600至700公里深水航道,但面临淹没耕地与移民数量大幅增加的挑战。

三峡工程可行性研究报告封面

1986年,国家组织412位专家开展全面论证,在150米与180米方案的利弊权衡中,175米方案脱颖而出,而学校河海学院王绍成教授就参加了该方案的具体论证。这一数值实现了多重效益的最优平衡:防洪库容达221.5亿立方米,相当于4个荆江分洪区蓄洪量,使荆江河段防洪标准从十年一遇跃升至百年一遇;年均发电量达847亿千瓦时,较156米水位增加100多亿千瓦时;宜昌至重庆660公里航道成为深水航道,航运成本降低1/3以上,万吨级船队可直达重庆。1992年,七届全国人大五次会议表决通过三峡工程议案,175米正常蓄水位正式确立,2012年第三次试验性蓄水成功,标志着这一科学方案的全面落地。

175米水位的科学确立,必须攻克泥沙淤积、航道适配等关键技术瓶颈。重庆交通大学凭借深厚的水利水运学科积淀,成为技术论证的重要力量。泥沙淤积是水库建设的世界性难题,直接决定水位方案的可行性。重庆交大团队提前参与相关研究,通过原型观测与模拟实验,系统分析不同水位下的泥沙输移规律。参考龚嘴水库、黄龙滩水库的淤积案例,团队精准预判150米方案可能导致回水变动段形成沙卵石浅滩群,堵塞重庆港航道;而175米方案通过扩大库区范围,可有效减缓泥沙淤积速率,为方案论证提供了关键数据支撑。

三峡水库淤积泥沙

航道适配性同样是水位方案论证的核心指标之一。重庆交大团队围绕不同水位下的航道尺度、通航能力展开专项研究,论证了175米水位能彻底淹没川江急流险滩,使航道水深满足万吨级船队通航需求。团队提出的航道优化建议,直接纳入水位论证报告,为175米方案的航运效益评估提供了科学依据,也为后续航道升级奠定了基础。

175米水位蓄水后,库区面临消落期通航困难、地质灾害防控等新挑战。重庆交通大学杨胜发、胡江、王林峰等学者挺身而出,用科研创新破解运维难题,守护工程安全与生态平衡。作为国家内河航道整治工程技术研究中心常务副主任,杨胜发团队承担两项国家重大专项,对三峡库区航道开展全方位调研。针对175米至145米消落期水位波动导致的通航难题,团队攻克水利枢纽通航与船闸建设技术瓶颈,推动三峡水库通航能力从1000吨级逐步提升至5000吨级。2016年起,团队牵头开展世界黄金航道绿色生态可持续发展研究,依托重庆交大投资2.3亿元建设的300亩国家内河航道整治工程技术研究中心,承担长江、珠江流域70%以上的航道试验,研究水平跻身世界内河航道第一梯队。

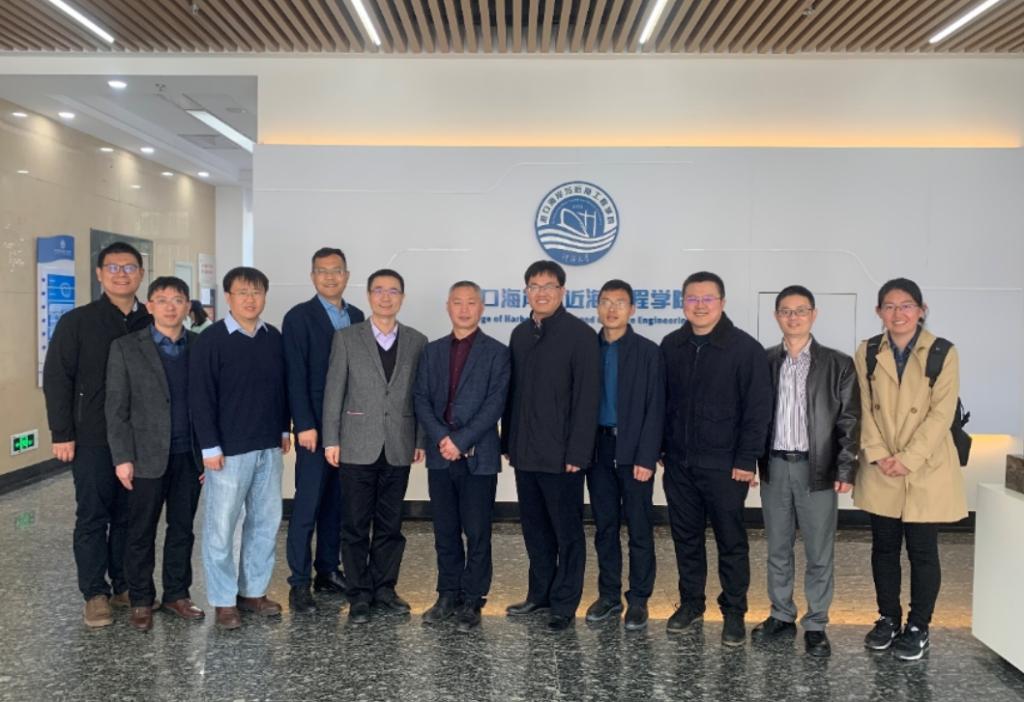

杨胜发(左六)团队赴南京水利科学研究院交流

自2003年三峡蓄水伊始,胡江团队便开展水沙运动规律原型观测与实验研究,历经十余年攻关,发现三峡超大河道型水库泥沙输移规律和分散淤积模式,将库区淤积平衡量从论证阶段的160亿方重新评估为50亿方。针对朝天门至涪陵段航道升级需求,团队突破“束水攻沙”传统理念,提出将航道水深从3.5米提升至4.5米、通航等级从3000吨级升级至5000吨级的拓展方案。同时,团队识别20余个大型鱼群分布及生境特征,提出4处鱼类生境营造方案,实现航道升级与生态保护双赢,相关成果获2018年度重庆市科技进步一等奖,推动工程立项开工,助力重庆长江上游航运中心建设。

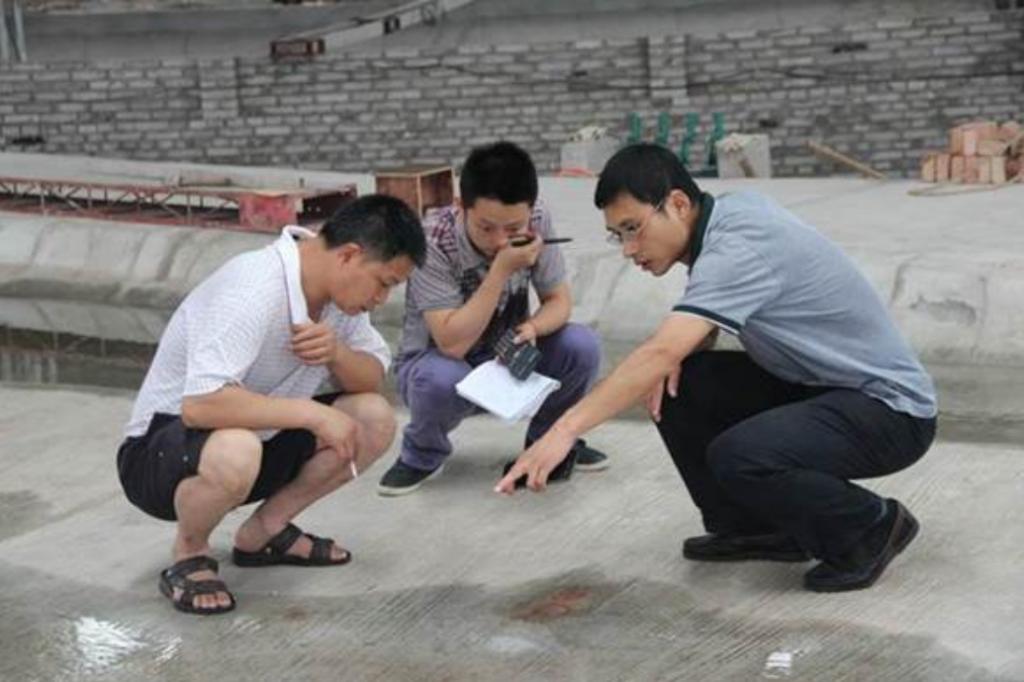

胡江(右一)在三峡变动回水区实地勘测工作照

蓄水后库水位升降与降雨叠加,易引发碎石土质岸坡滑坡灾害。王林峰团队以龙江红岩子滑坡为研究对象,基于FLAC3D数值模拟技术,建立渗流模拟有限差分计算模型,通过编写FISH函数,精准模拟不同库水位及降雨条件下的岸坡稳定性变化。研究揭示了降雨与水位骤降共同触发滑坡的机制,明确岸坡稳定性衰减过程,为三峡库区碎石土质岸坡滑坡防控提供了科学依据,守护了库区人民生命财产安全。

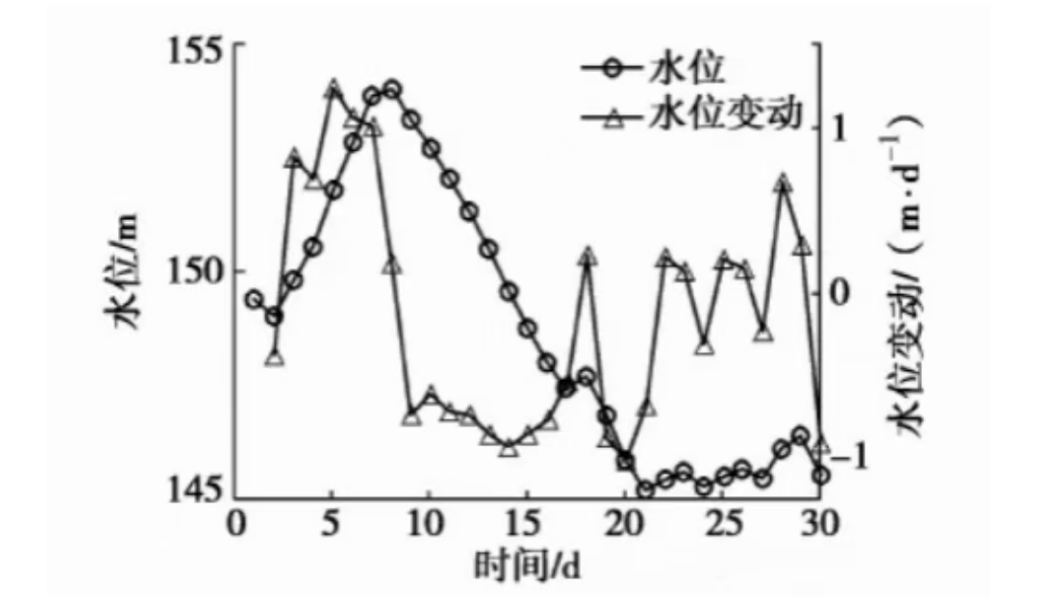

王林峰团队监测三峡库区水库水位结果及相应波动部分数据图

从三峡175米水位的论证博弈,到蓄水后的运维攻坚,重庆交通大学的身影始终与这项国家重器的发展紧密相连。穰明德校长当年“为交通育人才、为国家献实干”的初心,在一代代交大人身上得到了生动延续——他们或是在实验室里推演水沙运动的规律,或是在库区岸边监测岸坡的稳定,或是在航道上探索生态与航运的平衡,用一笔笔科研数据、一个个技术突破,将“明德行远、交通天下”的校训刻进了长江的碧波里。如今,三峡库区的万吨船队依旧穿梭,两岸的青山依旧稳固,这份由交大人参与铸就的安澜与通畅,既是他们服务国家的答卷,更是属于这所学校跨越时代的坚守与担当。