站在重庆南岸校区实验楼的顶层,俯瞰长江与嘉陵江上密布的桥梁群,钢筋铁骨在暮色中渐次亮起灯火。手中的混凝土试块尚有余温,这是我在交大的最后一个学期。四年时光恍若桥下奔涌的江水,将无数个浇筑进混凝土的深夜、辩论场上的刀光剑影、实验室里迸溅的思维火花,都融汇成这座属于我的精神桥梁。每一座桥,都承载着我的汗水与梦想,见证着我从青涩到成熟的蜕变。

桥墩:扎根在红岩的泥土里

桥墩它们是桥梁的根基,也是我大学生涯的起点。初入交大时,土木馆门前“逢山开路,遇水架桥”的口号曾让我困惑,直到大二暑期在养护工地的实习,才懂得这句话的分量。在学校开发的虚拟实验平台上,我看到了在海拔4500米的雀儿山隧道施工现场,我见过爆破工程师在零下20度的寒风中用体温保护雷管,见过测绘员跪在泥浆里校准全站仪...这些凝固在雪域高原的身影,与校史馆里手绘的川藏线设计图重叠成永恒的剪影。每一幅画面,都是对“两路”精神最好的诠释。

作为学院新闻社社长,我喜欢用镜头记录学校里奋斗的身影。曾记得为了写一篇新闻稿在网上查阅资料,我看到了《“两路”精神口述史》采编中,九十岁的老校友张承志颤抖着抚摸泛黄的施工日志:“当年哪有GPS?经纬仪里看出去,满山杜鹃花都是测量标记。”这些鲜活的记忆碎片,都是我们最好的回忆与来时路,也成为学弟学妹们最好的专业启蒙教材。每一行文字,都记录着我们对知识的渴望和对未来的憧憬。

在镜头里,我还捕捉到了图书馆里那些深夜苦读的身影,他们或低头沉思,或奋笔疾书,那专注的眼神仿佛在诉说着对知识的无尽追求。还有那些在实验室里废寝忘食的同学们,他们的眼神中闪烁着对未知世界的好奇与探索的光芒。每一次快门的按下,都是对这些美好瞬间的定格,也是对他们坚韧不拔精神的致敬。

这些画面不仅是我个人的珍贵记忆,更是我们学院精神的生动体现。它们激励着每一位学子不断前行,勇攀科学高峰,而那些老校友们的回忆与故事,更是如同一盏明灯,照亮了我们前行的道路,让我们更加坚定了自己的信念与目标。

在辩论的舞台上,我深刻体会到了生活中的语言艺术之美。担任副队长的职责让我有机会带领我的团队,将那些涉及传统与未来交织的复杂辩题,巧妙地转化为对“两路”精神在当代社会价值的深入思辨和探讨。在省级比赛中,我们运用BIM技术生动地模拟了传统夯土工艺的过程,这一举动让在场的观众不禁惊叹:“你们让冰冷的钢筋混凝土建筑充满了人文的温度。”每一次的辩论,不仅是对我个人表达能力的一次锻炼和提升,更是对我们团队协作精神的一次严峻考验。

钢索:在张力中寻找平衡点

它们是桥梁的骨架,也是我大学生涯的支撑。凌晨两点的自习室永远亮着暖黄的灯光,全国大学生结构设计竞赛备赛期间,我和队友们像原始人般围着竹条模型手舞足蹈。当轻若鸿毛的桥梁模型承载起50公斤砝码时,力学之美在竹篾的震颤中具象化。这种震颤同样出现在挑战杯路演现场——我率队带着智能监测系统,让桥梁裂缝像心电图般在屏幕上跃动。每一次实验,都是对知识的深入理解和对技术的精进。

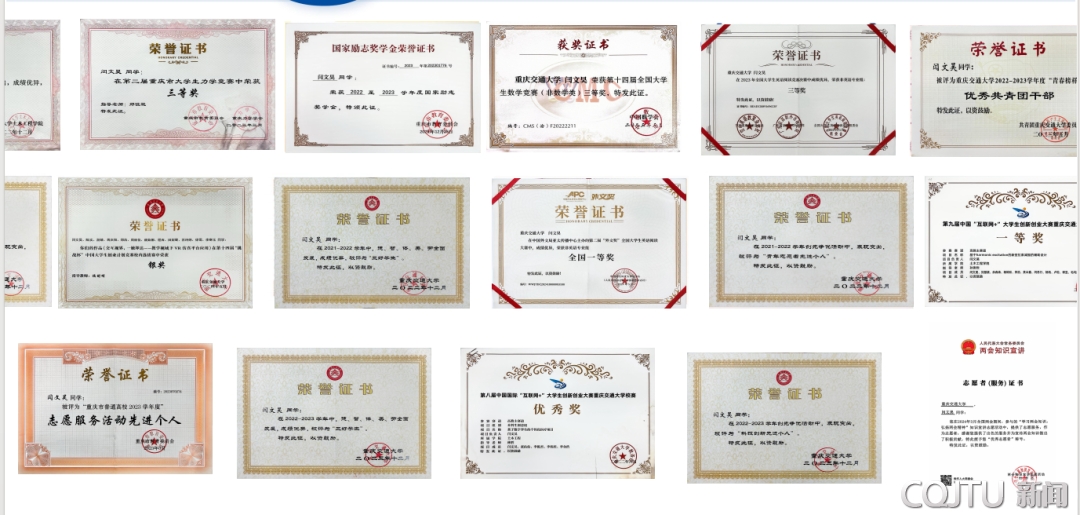

二十余项竞赛带来的不仅是奖杯,更是成长路上的一座座丰碑。这些经历如同预应力钢绞线,在持续张力中塑造着工程思维。志愿活动中,在宁夏西吉的土坯房里,这种温度有了更真切的注解。社会实践活动中,我带着留守儿童小马兄弟用橡皮泥搭建“梦想之桥”,他们用紫色泥团捏出葡萄架桥塔,用麦秆编织斜拉索。“桥修好了,爸爸妈妈就能从新疆快些回家。”弟弟把照片给我看时,指甲缝里还嵌着黄土。那个夏天,我们共同设计的“彩虹廊桥”,从宁夏到河南再到重庆,闪闪发光。每一次活动,都是对社会责任感的培养和对人文关怀的实践。

考研之路,实际上可以被看作是一场别开生面的力学实验。随着《结构力学》这本教材的页边逐渐翻出毛边,随着英语真题卷上密密麻麻的批注,宛如钢筋网一般密集,我开始逐渐领悟到工程教育的深层含义——它不仅仅是一个简单的知识积累过程,更是一个将个人意志锻造成为特种钢材的艰辛历程。当收到华南理工大学的录取通知书的那一刻,实验室窗外的天空呈现出一种重庆难得一见的湛蓝,那颜色仿佛就是我家乡那片碧蓝湖泊的倒影。在这一路上,每一次的挑战和困难,都是对我自身潜力的深度挖掘,也是对未来人生规划的一次次精心布局。

桥面:铺就通向星海的轨道

它们是桥梁的表面,也是我大学生涯的展现。大四毕业设计选择“连续刚构桥”并非偶然。在之前大二实习时,带我的师傅说过:“每座桥都要预留风的通道。”这启示着人生真谛:真正的坚固不是对抗,而是与环境达成动态平衡。我的设计方案里,独特的桥塔既能化解台风冲击,又形成独特的光影韵律。每一次设计,都是对专业知识的运用和对创新思维的探索。

我时常在茅以升雕像前驻留,先生“人生一征途耳”的箴言,与电脑里正在编写的《智能桥梁监测白皮书》形成奇妙对话。在传统与创新的交汇处,我尝试用Python代码解析民国时期的施工图纸,让斗拱的力学智慧在数字时代重生。每一次尝试,都是对历史的尊重和对未来的探索。

离校前最后一个月,我突然有了发起“桥梁家书”活动的想法。邀请毕业生在明信片上书写专业感悟,投递到各学院信箱。虽还未实践,但在梦中已有了图景。还记得当建筑学院的同学会告诉我,因收到“每个建筑都是凝固的辩论”的卡片而重燃设计热情时,我忽然懂得:教育的真谛,就是让每个灵魂都成为传递火种的桥梁。每一次活动,都是对教育意义的思考和对人文精神的传承。

暮色中的菜园坝长江大桥车流如织,灯光在钢索上流淌成金色琴弦。这座2007年建成的拱桥,混凝土中掺着交大实验室的试验数据。抚摸学生证上渐渐模糊的校徽,我知道自己终将成为某座桥梁的建造者——或许在伶仃洋上编织跨海长虹,或许在云贵高原架设云端天路。那些在实验室通宵记录的数据、在辩论场上打磨的语言、在竞赛中锤炼的意志,都将化作桥塔里的钢筋,沉默而坚韧地撑起时代的重量。每一座桥,都是我人生旅程的见证,也是我对未来的承诺。

随身笔记本的扉页,抄录着林同炎先生的话:“最好的结构不是最坚固的,而是让材料发挥最大价值的。”这或许就是“两路”精神给当代工程人的启示:当我们把个体的奋斗融入文明的进程,有限的人生便获得了无限的张力。每一行字,都是对未来的期许和对梦想的追求。