前言:历史的长河奔流不息,总有一些瞬间被铭记,一些精神被传承。7月15日至18日,重庆交通大学副校长郑丹率队赴西藏拉萨、林芝等地调研,相关职能部门、学院负责人以及专家学者20余人,开启了一场追寻红色记忆、传承“两路”精神的实践之旅。大家认为此次活动受益匪浅、收获颇丰。现刊载其中部分同志的心得体会,让我们一起铭记那段波澜壮阔的历史,把“两路”精神转化为我们建设“双一流大学”的实际行动,让“两路”精神在新时代熠熠生辉!

“两路”精神引领育交通强国栋梁

教师工作部部长邹赐岚

此次西藏调研,从“两路”精神纪念馆到川藏青藏公路纪念碑,从西藏军区军史馆到西藏军区某旅,让我身临其境地感受到一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结的“两路”精神力量。这种精神力量使我深刻认识到,新时代培养堪当民族复兴大任的时代新人是教育工作者的重要使命担当。

驻足于珍贵的史料前

此次调研是一次精神洗礼,是一次行走的思政课堂,让我对学校提出的“红色基因铸魂、人工智能赋能、场景项目驱动”的教育教学改革路径有了更深刻的体悟。“两路”精神不仅是修路铸就的丰碑,更是新时代育人铺路的精魂。重庆交大教师要以首任校长穰明德为榜样,带头踏勘选线、善于钻研业务,成长为修筑公路的专家,以“教育者先受教育”的自觉,将调研收获转化为教学创新的动力,在课程思政中厚植家国情怀,在实践育人中培育创新能力,为交通强国建设培养更多“下得去、用得上、留得住”的栋梁之材。这既是贯彻习近平总书记“以教育家精神铸魂强师”重要指示的具体行动,更是我们这一代教育工作者的历史使命。

以“两路”精神为炬照亮雪域产学研合作之路

产学研合作处处长吴磊

此次西藏之行,既是一次服务雪域交通发展的实地探访,更是一场对“两路”精神的深刻体悟,它不仅是西藏交通发展的精神密码,更应成为我校产学研合作扎根雪域的根本遵循。

感动于一代代校友用青春和热血诠释“两路”精神

一、以“顽强拼搏”之姿,破解雪域交通难题。对接西藏交通运输厅时,“十五五”规划中交通建设“区域发展根基+国家安全屏障”的双重使命,与雅鲁藏布江下游水电工程带来的交通新挑战,让我深刻认识到:雪域交通的难题,正是“顽强拼搏”精神的新考场。高原冻土治理、生态保护与水电配套交通建设的叠加需求,不是简单的技术问题,而是对“两路”精神中拼搏意志的时代考验。考察林芝养护与应急中心时,其在恶劣环境中展现的建管养应急一体化能力,更印证了一点:西藏交通的每一处进步,都离不开“拼搏”二字。当地特殊环境对技术、管理的独特需求,为我校科研提供了最鲜活的课题。我们将以“两路”精神为指引,推动道路工程、生态保护、应急管理等学科与实际需求深度绑定,围绕水电工程配套交通、极端环境养护技术等开展联合攻关,让实验室的成果真正成为破解雪域交通难题的“利器”。

二、以“甘当路石”为镜,传承精神火种。见到扎根西藏的校友们时,高原反应带来的头痛胸闷,让我更懂他们日复一日与缺氧、严寒为伴的坚守。从建校初期的“拓荒者”到如今的“守护者”,一代代校友用脚步丈量雪域,用青春诠释“甘当路石”的“两路”精神——他们不是聚光灯下的明星,却是西藏交通网中最坚韧的“铺路石”。作为学校与校友的“连心桥”,我们既要让精神被看见,更要让精神能传承。校友们在藏区隧道施工、冰川路段养护等一线故事,应纳入“两路”精神育人园展示、新生入学教育等,让“扎根边疆、服务交通”成为青年学子的精神坐标。

三、以“团结协作”为要,激活人才动能。西藏交通勘察设计研究院作为我校理事单位,多年来与我们并肩服务西藏交通,本身就是“军民一家、民族团结”的“两路”精神的生动实践。推动青年教师在此挂职,不仅是技术交流,更是精神淬炼——在海拔4000米以上的勘察现场,教师们能亲身体会“一不怕苦、二不怕死”的精神重量,这种历练比任何课堂都更能培育“接地气”的科研人才。我们将以理事会为纽带,把“两路”精神融入合作血脉:完善青年教师挂职机制,让教师既当“学生”(向设计院工程师学工程实践),又当“先生”(带创新思路助技术突破);围绕极端环境下的交通基础设施建管养等课题联合攻关,探索共建创新研究院,让人才培养与技术创新在协作中双向奔赴,让“团结协作”的精神转化为实实在在的发展动能。

此次调研让我愈发清晰:服务西藏交通发展,不是简单的技术输出,而是“两路”精神的代际传递;我校产学研合作的价值,不仅在于破解技术难题,更在于让“两路”精神通过师生的实践,融入雪域交通的每一寸路基。

路在心上 心在路上

校团委副书记揭财明

为期四天的“两路”精神寻访西藏之行圆满落幕。行程虽紧凑,收获却丰盈。此行不仅是一次地理意义上的行走,更是一次深刻的精神洗礼,让我再次近距离感悟了“两路”精神穿越时空的磅礴伟力。

“两路”精神 永放光芒

一、践行“两路”精神是交大青年的价值追求

2014年,在川藏、青藏公路通车60周年之际,习近平总书记作出重要批示,高度凝练并深刻指出:60年来,在建设和养护公路的过程中,形成和发扬了一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结的“两路”精神。这份精神,是矗立在雪域高原的巍峨丰碑,是第一批被纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神财富。

重庆交通大学,其血脉中流淌着“两路”的基因——因“两路”而诞生,因服务“两路”而蓬勃发展。在新时代的征程上,大力传承弘扬“两路”精神,不仅是对历史的致敬,更是赋能成长型有特色高水平重庆交通大学建设的内在驱动与精神源泉,意义重大而深远。

此行,我们怀着崇敬之心走进西藏自治区“两路”精神纪念馆及其林芝分馆。馆内,一幅幅详实的图文史料、一件件饱经风霜的珍贵实物、一段段震撼人心的影像资料,无声地诉说着那段艰苦卓绝的岁月。我们得以深入理解川藏、青藏公路修筑史上的千难万险,重温军民团结、艰苦奋斗的光辉史诗,从而对“两路”精神的内涵与跨越时空的时代价值有了更切身的体悟。

“一群年仅十三四岁的少年,毅然虚报年龄只为投身筑路大军……”讲解员深情而形象的叙述,座谈交流中触及心灵的碰撞,仿佛将我们带回那个激情燃烧的年代。一幕幕攻坚克难的场景在眼前重现:战士们用血肉之躯在“世界屋脊”上开凿天路;一个个可歌可泣的故事令人潸然泪下:他们用生命铺就了通往幸福的坦途;一代代养路工人在极端环境中接力守护,其默默奉献的精神让人肃然起敬。正是筑路大军军民融合的壮举,生动诠释了“路在心上,心在路上”这一价值追求的至高境界。而一代又一代重庆交大人,则用扎实的知识技能、不懈的科技创新,不断为“两路”精神注入新的时代内涵,续写着新的篇章。

二、“两路”精神赋能共青团工作的几点思考

高校共青团工作,必须紧紧围绕其根本任务、政治责任、工作主线这三大根本性问题,切实履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年这三大基本职责。基于此,学校共青团将持续聚焦思想铸魂与文化育人核心目标,充分发挥团学组织的独特优势,积极探索以文艺形式创新传承弘扬“两路”精神的有效载体,着力通过丰富多彩的第二课堂活动厚植校园文化沃土,精心培育具有“两路”精神特质的时代新人。

(一)深耕“两路”团学品牌矩阵

将“两路”精神的传承弘扬系统化、品牌化、长效化。着力构建“两路·青年学”(理论学习深化)、“两路·青年说”(故事讲述传播)、“两路·青年行”(实践体验感悟)三位一体的团学品牌矩阵,形成强大育人合力。2025年重中之重是持续推进“两路”精神主题舞台剧《此路向苍穹》与《向天路》的深度创作与高水平排演。扎根丰厚史料,运用青年喜闻乐见的艺术形式,让“两路”精神真正入脑入心,成为引领青年思想、塑造青年灵魂的生动教材。

(二)践行“全新亲实”工作理念

始终坚持以青年为中心的工作导向,将“全新亲实”工作理念贯穿团学工作全过程。坚持“问需于青年、问计于青年、问效于青年”,确保工作精准对接青年需求,高质量助推第二课堂场景项目式教育教学创新实践。通过系统实施“暖青”系列举措,切实服务青年成长成才,助推学校“人人有责、人人奋斗、人人进步、人人出彩”的人人成长型大学建设,持续提升广大青年大学生的归属感、获得感、幸福感和认同感。

通过青年工作体系化、制度化、科学化建设,推动实现“让交大对青年更友好、让青年在交大更有为”美好愿景。

血脉与路碑:“两路”精神在高原的传承与新生

党政办公室副主任金晶

我的父亲曾是一名雷达兵,常年驻守在海拔4000多米的川藏高原上。他口中风雪弥漫的雷达站、缺氧环境下坚守的孤寂,曾是我童年对高原最深刻的想象。当踏上寻访“两路”精神的拉萨之旅,站在西藏军区军史馆、西藏军区某旅史料文物室的厚重历史前,凝视十八军战士悬吊峭壁开凿天险的斑驳照片,跨越时空的精神共振,让我对“两路”精神的理解,从血脉记忆升华为灵魂深处的震撼与认同。

父辈足迹:高原血脉里的精神密码

川藏公路这条“生命线”,是十万军民用生命铺就的奇迹。平均每公里牺牲2人,二郎山段每推进一公里便有7名战士倒下。展厅里一把打满凹痕的铁锤、一件凝着血冰的棉衣,无声诉说着“一不怕苦、二不怕死”的铮铮铁骨,是“让高山低头、叫河水让路”的豪迈气概,更是“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦”的无畏担当。

这个军礼是那样地庄重

八年前,我曾陪同年迈的父亲,重返高原寻找当年的雷达站,几经周折,依靠几位藏族老人对金珠玛米(解放军)的深情记忆,在人迹罕至的群山中,辨认出营房地基。荒草半掩,片瓦不存,只有呼啸的山风。那一刻,身姿不再挺拔的老兵,对着绵延的群山,对那片承载了炽热青春却已归于沉寂的土地,缓缓地、无比庄重地,举起右手,敬了一个标准的军礼。这画面,与今日馆藏中凝固的历史瞬间,在我心中骤然重叠。无论是筑路的血肉之躯,还是守护电波的无名哨兵,他们用生命和忠诚铸就的,是永不磨灭的精神坐标,是“两路”精神在时代烽火中的延续。

交大根魂:从筑路烽火到育人摇篮

作为重庆交通大学的一员,此行更让我深刻体悟到学校与“两路”精神同根同源、血脉相连的深厚渊源。我们的建校史,几乎就是一部服务国家战略交通建设,特别是西部高原地区发展的奋斗史。建校之初,一批批交大先贤响应国家号召,怀揣着“逢山开路、遇水架桥”的壮志,从课堂直接奔赴川藏公路建设的火热前线。他们与筑路大军同吃同住,将知识化为攻坚克难的利器,将青春融入每一寸路基。用实际行动诠释了“甘为铺路石”的奉献精神,奠定了交大“明德行远,交通天下”的校训根基。73年来,28万交大人奔赴四海:从世界最高拱桥贵州北盘江大桥,到劈波南海的港珠澳大桥;从青藏铁路冻土攻关,到川藏铁路北斗盾构机的轰鸣——朴如路石,却撑起大国山河的脊梁。

育人使命:在新时代续写“铺路石”的篇章

作为一名肩负管理育人职责的党员,此行更是一次深刻的党性锤炼和使命叩问。站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、西藏自治区成立60周年的历史节点,深感重任在肩。

留下珍贵的影像

铸魂育人,根在精神传承。要将“两路”精神融入思政教育全过程,讲好先辈故事、讲好交大故事,让“两路”的精神内核,成为塑造学生家国情怀、奋斗精神和责任担当的源头活水。让同学们懂得,真正的路标,不仅刻在地上,更应立在心中,指向的是永恒的忠诚与奉献。

管理服务,贵在担当奉献。要时刻以“铺路石”精神自省自励,意味着甘于幕后,淡于名利,为教学科研、为师生发展铺就平坦道路;意味着勇于担当,攻坚克难,对工作中的“高山”“险滩”毫不退缩;意味着追求卓越,服务大局,将个人价值融入学校发展和教育强国交通强国事业的洪流。

时代新篇,重在创新实干。从十八军的骡马辎重到拉林高速的穿云隧道,从父辈的军用电台到交大的智慧路网——变的是天堑化通途的伟力,不变的是“甘当路石”的赤诚。传承不是简单复制。新时代赋予“两路”精神新的内涵,要引导师生将“两不怕”“三不倒”的坚韧与科技创新的锐气相结合,与服务国家重大战略需求、推动交通科技自立自强相结合,在智慧交通、绿色交通、高原复杂工程等领域勇攀高峰,续写新时代的“天路”传奇。

传承“两路”精神 讲好新时代交通故事

党委宣传部/网络工作部副部长徐洁

“2025年7月15日,参观‘两路’精神纪念馆。当我听见解说员说《康藏公路修建史料汇编》是他们的镇馆之宝,当我看见穰明德老校长珍贵的视频资料,当我隔着展柜触摸那些实物史料时,觉得自己再次走进了‘两路’,传承弘扬‘两路’精神有了具体的模样。这一趟值得。”这是我在当天的记事本上记录的文字。

我已经是第二次进藏,再走“两路”,重温那段波澜壮阔的历史,探寻新时代传承弘扬“两路”精神中可歌可泣的故事,是我义不容辞的责任和使命。

驼铃声声今犹在

站在“两路”精神纪念馆的展板前,我的目光久久停留在那张泛黄的老照片上:1954年,筑路战士们在海拔5000多米的雀儿山悬崖边,用绳索捆住身体,在风雪中凿石开路。这张照片像一把钥匙,瞬间打开了70年前那段气壮山河的历史画卷。

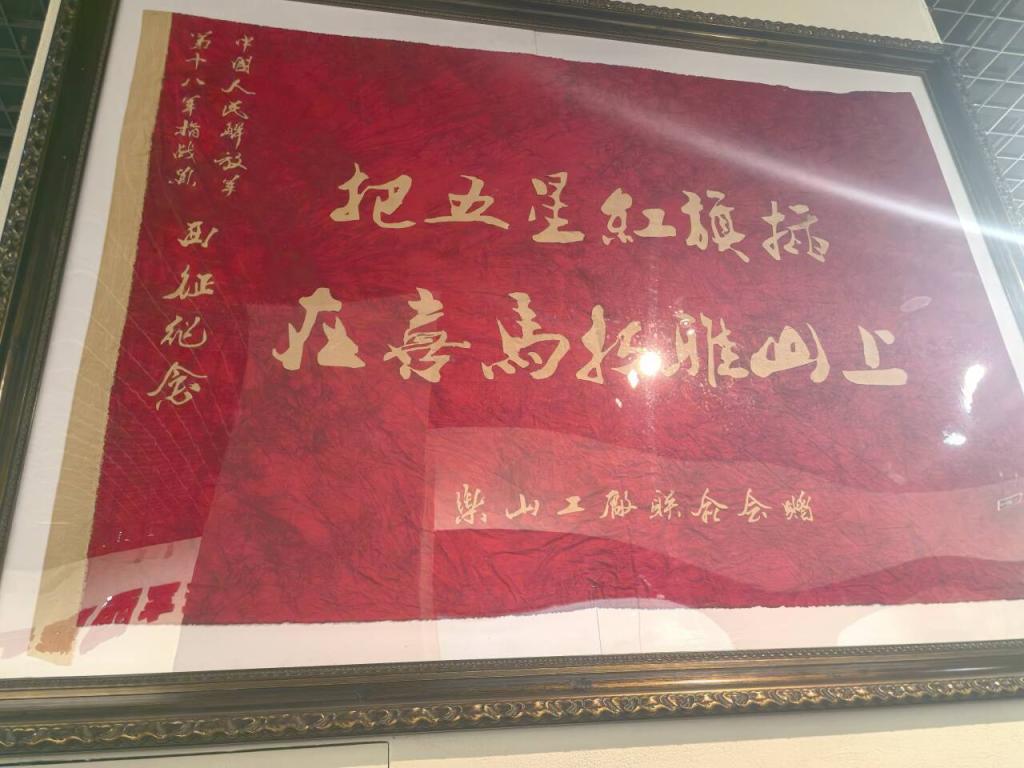

西藏军区军史馆展示的西征纪念红旗

作为学校的宣传工作者,这次西藏之行带给我的不仅是感动,更是一次精神的洗礼。最难忘,在交通运输厅座谈时,西藏自治区交通运输厅相关部门负责人全面介绍了西藏交通运输建设取得的巨大成就时,他们眼中闪烁着的自豪;最难忘,在西藏军区军史馆,我们见到那面写着“把五星红旗插在喜马拉雅山上”(让幸福的花朵开遍西藏)的红旗,信息学院辅导员李雪晶激动地说,将来要把这两句话写进自己的歌词中;最难忘,在校友座谈会上,校友们在高原公路建设、隧道工程、交通管理等领域的一线经历,让我们看到“两路”精神在新时代的传承。最难忘,在布达拉宫、西藏和平解放纪念碑、川藏青藏公路纪念碑前,我们一一还原了“两路”精神育人园的解说,成为一次特别的党课。

凿艰越险一往无前

“大家走慢一点,不要以为还在重庆。”这是此次前往西藏拉萨、林芝调研过程中,我们听到的最多的一句话。是啊,3650米的拉萨,虽然很多同志不是第一次来西藏了,但头痛、呼吸困难、整夜整夜地睡不着觉等各种高原反应,依然是每个同志面临的难题。

想留下每一张珍贵的照片

“一不怕苦、二不怕死”的铮铮誓言,在高原上从来不是口号。林芝养护中心有70多名工作人员,平均年龄才34岁,他们却是300多公里林拉高速的守护神。4000多米海拔、严寒恶劣的自然环境都不能挡住他们保通决心。他们积极探索新技术、新方法,利用大数据、人工智能等技术,提升管理和服务水平,构建了车载巡查智能化、气象服务信息化、路网监控全景化等智能化养护体系。他们已然成为既懂技术又愿奉献的新时代“两路”精神传承者。

再走“两路”践初心

这次再走“两路”,让我更加深刻认识到,我们要用更生动的笔触记录这些故事,用更创新的方式传播“两路”精神。在融媒体时代,不仅要让师生了解“两路”历史,更要让大家看到新时代交通人的担当。那些扎根边疆的校友,那些服务基层的毕业生,他们的故事就是最鲜活的教材。

2021年我曾经跟随马克思主义学院教师重走川(青)藏线,去年我们建成了全国唯一一个以“两路”精神为主题的育人馆,我在一次次走进“两路”,走近“两路”精神。离开拉萨前,夕阳下的川藏公路像一条金色的哈达,蜿蜒在群山之间。我忽然明白,“两路”精神之所以历久弥新,正是因为它承载着共产党人的初心,凝聚着中华民族的奋斗意志。作为宣传工作者,我们要让这些精神火炬永远传递下去,照亮更多交通学子的前行之路。

走进雪域高原 重温“两路”荣光

旅游与传媒学院党委书记徐园媛

本次赴西藏参与的“两路”精神调研活动,是一次深刻的党性教育和精神洗礼之旅。通过实地走访西藏自治区“两路”精神纪念馆、川藏青藏公路纪念碑、西藏高速林芝养护中心等地,我重温了“两路”建设的辉煌历程,深切体悟到川藏、青藏公路是名副其实的生命通道、绿色长廊、生态屏障和精神丰碑。

在“两路”精神纪念馆林芝分馆参观

“两路”精神不仅承载着不畏艰险、无私奉献的革命意志,更折射出军民团结、民族融合的时代光辉。在参观走访过程中,我对“两路”精神在新时代交通建设中的赓续传承和现实意义有了更深的理解。

“两路”精神既是党史的重要组成部分,也是育人铸魂的重要资源。我们应坚持守正创新,用好用活红色资源。旅游与传媒学院将以此次调研走访为契机,进一步推进“两路”精神融入“大思政课”建设,引导师生在回望历史中坚定理想信念、在实地研学中厚植爱国情怀、在工作实践中凝聚使命担当。我们将在传承与弘扬“两路”精神中激发奋进力量,通过构建有高度、有厚度、有温度的“两路”精神教育体系,不断推动学院学科专业转型升级,为培育时代新人贡献旅传力量。

以研促教 薪火相传

马克思主义学院教师郭瑞敏

此次深入西藏自治区“两路”精神纪念馆、川藏青藏公路纪念碑及驻藏部队军史馆的学习考察,不仅是一次生动的红色教育实践,也对学术研究与思政教学具有积极意义。

参观“两路”精神纪念馆

“两路”精神所蕴含的“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石”的深刻内涵,在实地史料与实物印证中得到了具象化呈现。川藏、青藏公路建设中的科技攻坚、军民团结、民族团结等历史细节,为理论研究提供了鲜活案例,进一步夯实了学术论证的实践基础。因此,结合此次采集的一手资料,将深化对“两路”精神与新时代边疆治理、民族团结关联性的研究,推动其理论价值的当代转化。

对于思政课而言,此行极大丰富了教学资源库。纪念馆中筑路英雄的实物遗存、部队官兵的戍边故事,是课堂中阐释中国共产党人精神谱系的生动素材。我们将把“两路”精神融入“大思政课”教学设计,通过对比历史与当代西藏发展,引导学生理解“奋斗—发展—奉献”的逻辑链条,激发青年学子扎根边疆、服务国家的使命感。

“两路”精神既是历史的丰碑,也是时代的教材。未来,我们将以研究促教学、以教学传精神,让这一宝贵财富在学术与育人的双轨上持续焕发光芒。