教育部日前发布《高校“一站式”学生社区综合管理模式建设提质增效指南》,持续推动各方育人资源下沉学生中间。

辅导员是离学生最近的人,如何发挥他们的力量?对此,在渝高校纷纷响应号召,辅导员们从办公室走向宿舍楼,成为与学生们朝夕相处的“知心朋友”和“人生导师”。

“零距离”的接触,会让师生之间碰撞出怎样的火花?当代大学生有哪些特点?辅导员们有哪些深刻的体会?连日来,记者采访了重庆三所高校的辅导员,聆听他们的故事与思考。

“教育是‘并肩同行’,要蹲下去、走进去、和他们在一起”

讲述人:任超,重庆大学材料科学与工程学院辅导员,当辅导员11年

我“驻扎”在重庆大学虎溪校园梅园男生宿舍,管理的“辖区”覆盖了大一、大二400余名学生。

对于大学生而言,进入大学的第一道坎,是身份的转变。因为从高中到大学,需要从被动学习过渡到主动求知,从依赖老师和家长监督到独立安排学习生活,难免产生困惑、迷茫甚至焦虑。

我曾接手一个因沉迷游戏而留级下来的学生。其实他的学习底子并不差,对他来说,核心不是“管束”,而是“引导”。我特意为他安排了学风优良的寝室,时不时主动邀约他“走下网络、走出宿舍、走向操场、走进自习室”。对待这类学生,我们需要化身“同行者”,就像牵着学步的孩子,陪他走一段,让其找到节奏和方向。庆幸的是,现在,这位同学已经重回正轨。

我在查寝时,还遇到一位男生,他将饮料瓶密密麻麻堆在床边,仿佛筑起一道“围墙”。询问原因后得知,该生内心缺乏安全感、自卑。我并未就事论事地指责,而是在傍晚邀他散步于操场。当我们约定“不谈学习、不谈烦恼”后,他逐渐卸下心防,打开心扉,重拾自信。

这些年来,我也看见过许多来自家长的焦虑。有一年新学期开学后,凌晨两点半,有学生军训帽子不见了,家长比孩子还着急,在家长群里不停@我。直到凌晨三点,孩子发信息说“找到了”,这场“风波”才平息。

还有家长在新生报到时,事无巨细地询问“衣架在哪买”“网卡怎么办”,恨不得包办一切。其实,在孩子成长过程中,家长们应学会逐步放手,要让试错与决策,成为孩子走向独立的坚实台阶。

这批00后的大学生,也有一些日常的“鸡毛蒜皮”。比如,因打呼噜引发的寝室矛盾,还有“半夜边洗澡边唱歌”影响他人的“e人”(外向者)。

其实,我发现,很多学生只是缺少被看见的机会。为了鼓励和挖掘那些不善表达的“i人”(内向者),我和支部党员打造了“say you,say me”分享会,每学期创造机会让他们上台分享学习感悟、假期见闻。

这些年,我的心得是真正的教育不是“隔空喊话”,而是“并肩同行”,要把“蹲下去、走进去、和学生在一起”的理念融入学生社区工作,最终在解决实际问题的过程中,为他们的心灵引航。

▲任超(二排左四)和同学们在一起

“我们从他们那里学到各种新潮技能,他们蓬勃的生活态度和优秀品质也影响了我们”

讲述人:宋扬,重庆交通大学经济与管理学院辅导员,当辅导员13年

辅导员入驻学生社区是学校的传统。1994年,我们在全国高校中首创学生宿舍区“学生党员接待室”,2003年,辅导员全面入驻学生社区。2011年,学校科学城校区启用后,辅导员全部入驻学生宿舍楼栋,现在也是如此。

2022年底,我和学院其他12名辅导员一起,入驻南岸校区学生宿舍。这是“家”,也是“办公的地方”,位于菁园社区7栋一单元进门左手的第一间房间。

为了让学生们不总是“宅”在宿舍,我们每学期都要设计开展“石榴籽”课堂、传统文化节、民族嘉年华、“两路”故事荟等活动,引导学生走出虚拟网络世界,让他们拥有充足“不宅”的理由,和同学、和老师、和专家学者们互动交流,最终走向广阔的乡村与社会。

当辅导员10多年来,我好像成了一位“热心的居委会大妈”,谁也想不到的是,处理最多的“投诉”经常是室友打呼噜。我们的办法也很“居委会”:送耳塞、协调调整宿舍、建议去医院进行药物治疗。总之,要找到各方都能接受的平衡点。

辅导员工作需要极强的耐心、毅力和处理方式的“艺术性”。我们不仅要面对学生,有时还要面对情绪激动的家长。曾有家长直接冲到办公室,要求马上解决孩子的问题。这时,沟通的技巧和共情的能力就显得尤为重要。

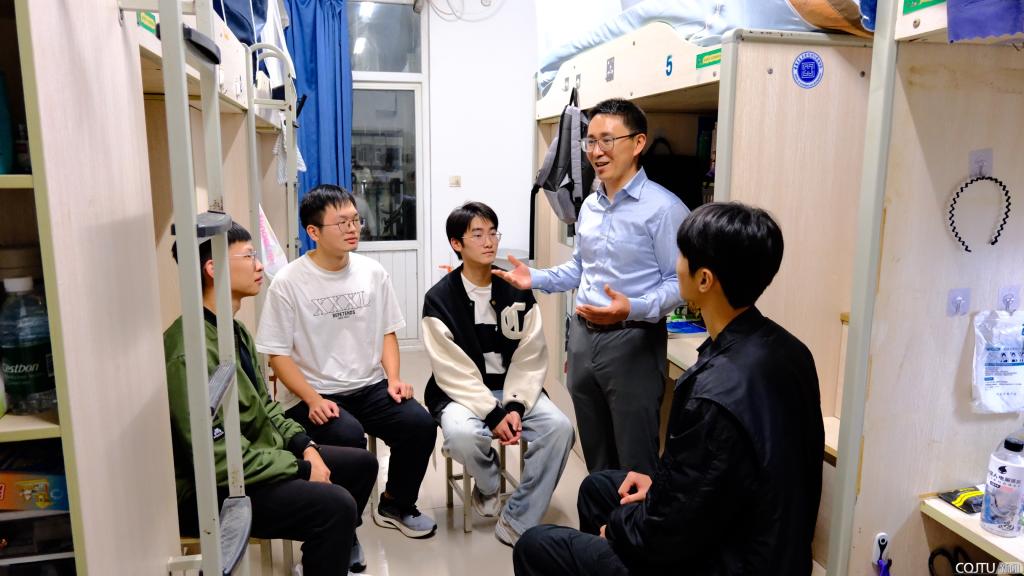

▲宋扬(右二)在学生宿舍和同学们交流。

不过,这些年,我也从这些年轻的学生们身上学习了许多东西,例如各种新潮技能,他们蓬勃的生活态度和优秀品质也深深影响了我们。

例如需要制作一份PPT或者短视频,同学们会有很多想法,也很有创意。他们的信息获取能力非常强,善于使用互联网、社交媒体、数据库等工具快速获取知识。他们还善于使用短视频、表情包、弹幕等形式表达自我的观点。比如,有时候他们发一个“偷感”的表情包给我,以此表达尴尬;发个“花朵脸”,提醒老师说话的方式要更亲切一点,拉近彼此距离。

这一批学生还很有社会责任感。比如在一些支教、环保、动物保护等公益活动上,学生们兴趣浓烈,倾情付出。

我们支持他们开展短视频创作,成立脱口秀俱乐部、靓装社、礼仪社团等新兴社团;还组织学生进行“21天读书挑战”,鼓励大家系统学习。结合学校的“两路故事”,创新设计了时下年轻人喜欢的“红色剧本杀”;我还与同学们一起设计专属于每个人的表情包,在师生之间营造轻松幽默的互动氛围。

“在‘斗智斗勇’中双向奔赴,在尊重与爱护中引领成长”

讲述人:刘霞,重庆文理学院智能制造工程学院辅导员,当辅导员14年

从2003年工作至今,我在学校多部门、多岗位从事学生教育管理工作,如今在重庆文理学院红河校区B区育李苑宿舍,是“四楼层的层长”,管理着62个寝室、近400名学生。

针对一些在家里习惯了“衣来伸手,饭来张口”00后大学生,我一直在思考如何让同学们“动”起来。我在学校成功申报并获批了“匠心坊”劳动教育校级辅导员工作室。

我带着学生们采购材料,一起设计寝室装饰,带领她们贴窗花、用颜料刷凳子。当老师不再是高高在上的“检查者”,而是挽起袖子一起干的“自己人”时,师生之间的隔阂就消失了。

我的管理方法是“观察、介入,不急于表达自己的观点”。对于不合格的寝室,我会亲自动手帮忙收拾,并和他们商量说:“刘老师觉得这样可能更好,你们觉得怎么样呢?”通过这种方式,可以消解学生的对立情绪。

寝室的个别同学的书桌旁囤积了一堆方便面和饮料,一看就是经常不按时吃饭,在寝室玩游戏。这个时候你不能硬来,而是要通过大学生思想周末教育课集中提醒,和家长真诚交流,从改善亲子关系入手,慢慢引导他们改正。

对于早上起不来的学生,我查寝发现后不会直接批评,而是真诚地问他们:“人不舒服吗?昨晚休息得怎么样?需要请假吗?”用关爱的语言来点醒他们。这叫“斗智斗勇”,核心是尊重与爱护。

曾经有一个患双向情感障碍的学生,喜欢请假在寝室独处,不愿社交。我的做法是“先给他批假,在确保安全的情况下,不去打扰他,然后再走近他,倾听他的心声,全然地接纳她”,然后努力发现他的优点,并持续通过邮件保持沟通。

很多学生的困惑是“缺爱”,而辅导员的使命,就是“走进寝室,聆听心声,用爱填补那片空缺。辅导员需要哪些素质呢?我觉得是“过硬的专业本领”和“与学生同步成长”的能力。我常对学生说,不管你们喜不喜欢我,我都会善待你们。每个人的花期不一样,我愿意等待。

现在00后的孩子们也很可爱,他们做错了事情,我找他们聊天的时候,他们会像我的孩子一样,给我撒撒娇,揉揉肩,笑着说“刘妈,我们知错了,你不要生气哈,生气会变老的,你自己的身体要紧。”听到孩子们这些温暖的话语,我瞬间就释怀了。

▲刘霞(左)与毕业生合影

作为一名一线教育工作者,一名辅导员老师,需要俯下身子,用心去倾听同学们的心声,用情去陪伴同学们成长,用智慧去引领同学们成才,这才是“驻扎”在学生身边的意义。

(学校供图)