实现高水平科技自立自强、发展新质生产力,对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。近年来,重庆交通大学(简称重庆交大)紧跟交通科技创新浪潮,以独特的产学研融合模式和卓越的科技成果转化能力,不断将实验室的智慧火花转变为产业发展的澎湃动能,为国家重大战略实施、区域经济发展、行业转型升级提供了有力支撑。

完善体制机制 优化协同创新生态

建立健全相关体制机制、优化资源配置和服务保障,是推动科技创新和产业创新深度融合的关键一招。重庆交大创新构建“平台集成—政策突破—生态赋能”三位一体机制,建立覆盖“需求对接、技术研发、中试孵化、产业推广”的全链条产学研合作体系,为推进科技成果转化打下坚实基础。

据介绍,重庆交大打造“产学研合作处+工程与产业研究院+理事会+校友会+教育发展基金会”(即“三会一处一院”)平台,打破部门壁垒,有效整合资源。“通过‘三会一处一院’,我们与中交集团、招商局集团等头部企业及众多校友企业建立了紧密联系,实现政、产、学、研、金高效联动。”重庆交大党委常委、产学研合作处处长冯瑞胜说。

政策体系的优化为科技成果转化注入了一剂“强心针”。据重庆交大副校长兼工程与产业研究院院长董绍江介绍,学校修订的《促进科技成果转化管理办法》,明确了技术入股、权益让渡等转化路径,让科研人员拥有成果所有权或长期使用权,科技成果收益分配也向科研人员倾斜,同时科技成果转化业绩还被纳入职称评聘、岗位聘任、绩效核定等工作的评定条件。一系列政策,充分激发了科研人员动力,不断推动“好专利”向“好产品”转化。据统计,近五年,重庆交大共转化专利近400项。

为持续优化产学研协同创新生态,提升科技成果转化效能,重庆交大构筑“科研—孵化—产业”三级载体,高效集成各类创新要素。

在前端的科研环节,学校依托山区桥梁及隧道工程国家重点实验室、国家内河航道整治工程技术研究中心、交通土建工程材料国家地方联合工程研究中心3个国家级重点科研平台和48个省部级科研平台,积极开展基础研究,增强产业创新内生动力。

在中端的产业孵化环节,重庆交大推动建设重庆市众创空间,与重庆市两江新区共建绿色航空技术研究院,并配套专业孵化团队,目前已累计孵化企业40家。“我们还为孵化企业提供‘一企一策’定制服务,通过融资、市场拓展等实打实的支持,为初创企业降低了30%管理成本。”重庆交大绿色航空技术研究院常务副院长邓涛说。

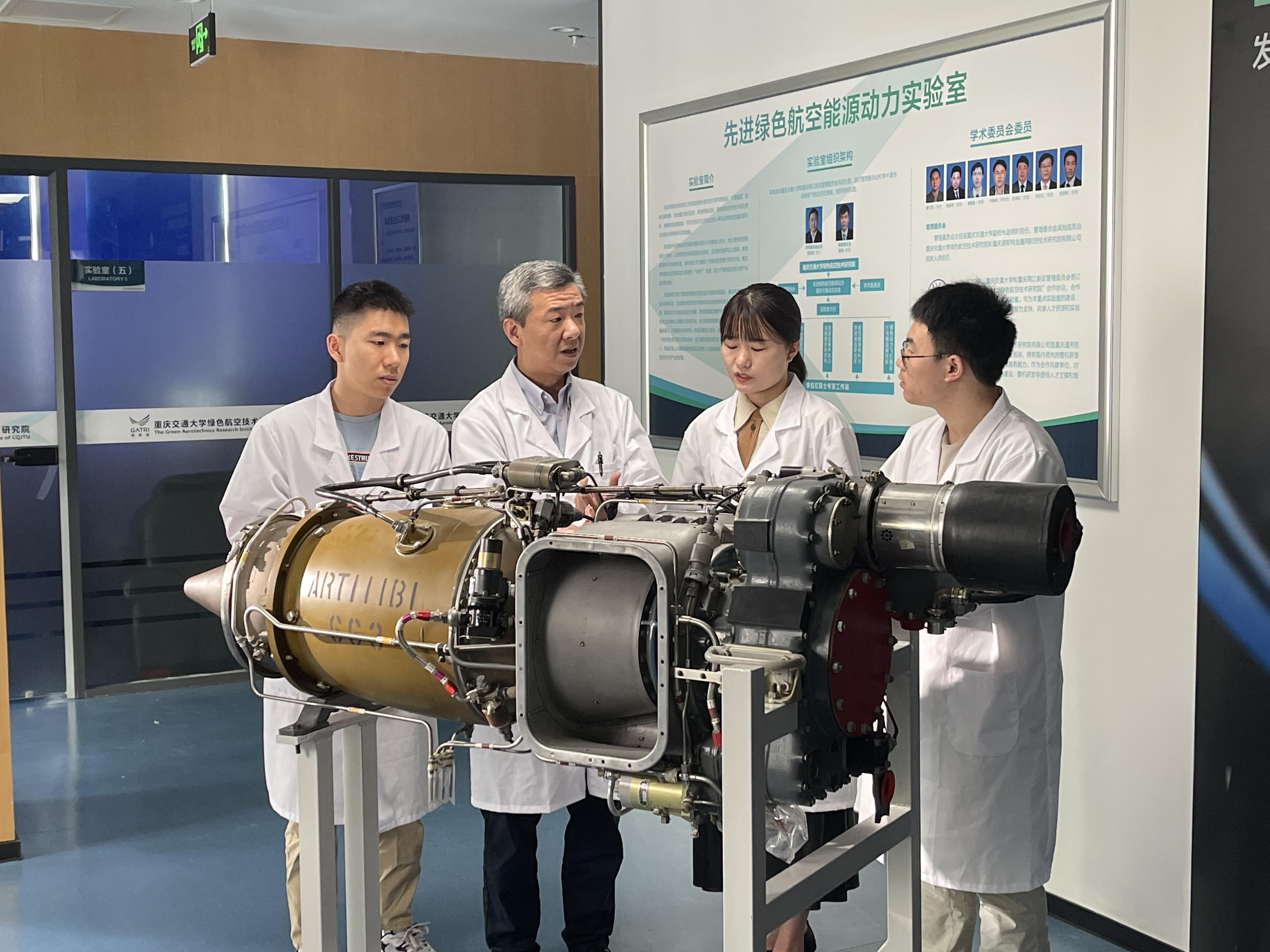

绿色航空技术研究院专家正在开展研究。

在后端的产业化环节,学校通过重庆交大国科航科技有限公司等校属企业积极推动科技成果转化应用,还联合重庆市南岸区、江津区打造了“环交大创新生态圈”,目前已推动24项科技成果落地生根。

聚焦关键领域 支撑重大战略落地

“要让产学研合作顺利开展,从一开始就要找准目标,要注重工程实际需求,关注成果应用效果。”谈及科技成果转化的成功经历,中国产学研合作创新成果一等奖获得者、重庆交大天空地一体化监测技术与装备研发产学研合作项目负责人杨建喜深有感触。

据了解,杨建喜团队针对桥梁等交通基础设施服役过程中的智能监测问题,与湖南联智科技有限公司合作,依托工程项目开展监测技术攻关与装备研发。学校主要负责算法设计,企业主要负责产品封装及生产推广。目前,该团队产出的北斗高精度监测技术与装备等成果已在湖南、云南、重庆等地推广应用。

如杨建喜所说,找准目标是开展工作的前提,推动交通领域科技创新和产业创新深度融合的目标,就是服务国家战略、支撑行业需求。围绕这一目标,重庆交大积极开展“基础研究—技术攻关—产业转化”全链条创新,深度参与40余项国家级重大工程,攻克200余项关键技术,为加快建设交通强国和成渝地区双城经济圈建设提供了科技支撑。

在桥梁与隧道工程领域,重庆交大科研团队研发磁记忆检测技术,应用于港珠澳大桥、川藏铁路等超级工程,实现桥梁隐蔽结构无损检测。该技术被推广至全国30%的特大型桥梁维护项目,有效提升工程安全监测效率。

在内河航道与水利工程领域,学校科研团队聚焦长江黄金水道整治问题,研发连续滩险整治技术,优化航道通过能力,相关技术推广至长江上游及乌江、嘉陵江等220余个水运项目。平陆运河工程中,学校联合平陆运河集团有限公司开展“精益化建造关键技术研究”,为工程安全高效推进提供了强有力的保障。

平陆运河项目研究团队正在进行取样及水质监测。

在绿色航空与低空经济领域,重庆交大绿色航空技术研究院积极探索,完成首架全尺寸垂直起降飞行汽车样机组装并实现首飞,为城市立体交通变革带来新希望。该研究院孵化企业研发的高功重比微型涡轮电混合动力无人机,已在应急救援与物流行业发挥作用。

“智慧城市学院研发的交通综合治理系统,目前已应用于重庆市主城区的拥堵治理;易志坚教授团队研发的沙漠土壤化技术,应用于内蒙古、新疆、西沙群岛等地,生态修复面积达到5万亩。”谈及学校近年来科技成果转化应用的成功案例,董绍江如数家珍。

沙漠土壤化技术团队带领学生实地调研。

深化人才培养 精准服务行业需求

人才是第一资源,是科技创新和产业创新中最为关键的因素。重庆交大坚持以人才为核心,精心打造“平台共建—团队培育—协同育人—成果反哺”的闭环模式,培育了一支高素质、具有创新精神和实践能力的人才队伍。

学校联合阿里云、腾讯、中科院等头部企业和科研机构,搭建覆盖智能交通、绿色航空、生态修复等领域的71个产学研合作平台,大力推动学科交叉与技术创新,为科研人才发挥专业能力提供了广阔空间。

通过“引育并举”策略,重庆交大打造出一支以院士、国家级专家为核心,省部级人才为骨干,青年拔尖人才为储备的领军人才梯队,组建了港航工程、桥梁隧道、智能交通等12个领域的社会服务团队,深度服务加快建设交通强国与成渝地区双城经济圈建设。

在教育教学中,重庆交大以提升学生解决复杂工程问题的能力为目标,将横向课题、产学研项目纳入教师考核,强化科研反哺教学。同时,以“智慧城市”“智能交通”为主题布局新工科专业,探索“学科+产业”融合机制,深入推动智能建造、绿色航空等方向课程体系改革。

为切实推动学生培养与产业需求的“无缝对接”,重庆交大持续升级产教协同育人模式,新建70个研究生教育创新基地,与中交集团、中铁大桥院等企业共建特色学院,通过联合招生、课程共建、实践基地共享等,推动学生“订单式”培养、“双导师制”培养。“近五年,学校共向社会输送千余名高层次应用型人才。”重庆交大副校长周建庭说。

此外,重庆交大还构建了一站服务、教育研究、导师帮扶、培训教育、创客交流、创业融资六大支撑平台,为大学生创新创业提供支持。“我们年均服务学生创业项目200余项,举办企业家、投资人参与的交流活动200余场,促成30%校内项目与产业对接。”重庆交大招生就业处处长、大学生就业创业指导服务中心负责人王辉说。

从体制机制创新到关键技术攻关,从桥隧工程建设到城市交通变革,重庆交大正以推动科技创新和产业创新深度融合的实际行动诠释着服务国家战略的使命担当。未来,这所西部高校将继续以“交通+”学科交叉为特色,推动教育链、人才链与产业链深度衔接,让更多科技成果从实验室走向生产线,在加快建设交通强国和成渝地区双城经济圈建设的舞台奏响强音。

中国交通报:https://www.zgjtb.com/2025-05/09/content_465027.html