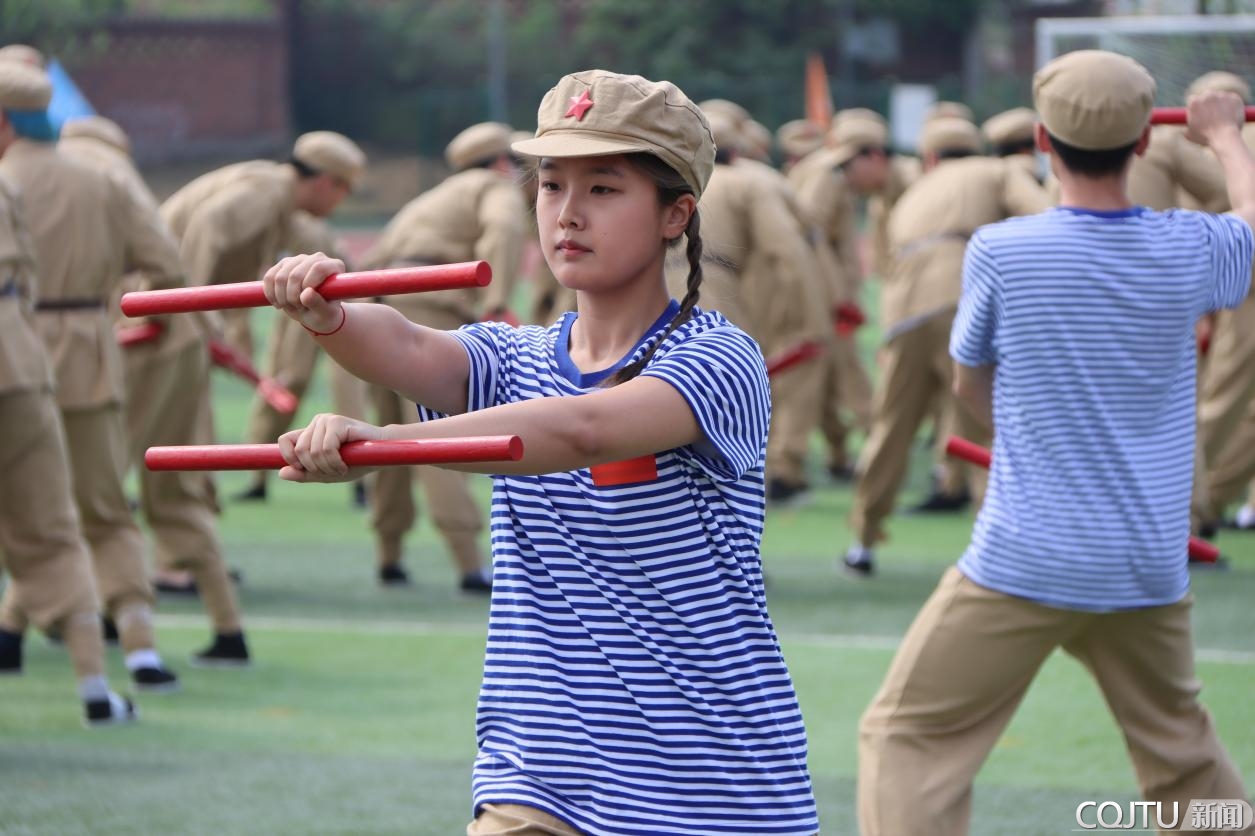

战鼓擂动,木槌生风。重庆交通大学近日举行的2025年春季运动会开幕式上,300余名师生身着表演服、挥动英歌槌,以刚劲有力的舞姿再现了青藏、川藏公路建设的豪迈史诗。这场融合国家级非遗英歌舞与“两路”精神的大型展演首次在重庆交通大学“破圈式”呈献,以青年之躯诠释了“以文化人、以艺铸魂”的育人新范式。

文化基因的跨时空共鸣

为何将潮汕英歌舞引入重庆交通大学?“英歌舞的‘攻守之势’与‘两路’精神’的‘开拓之勇’一脉相承:潮汕先民以英歌舞凝聚族群、抵御外侮,筑路军民以血肉之躯劈开天堑,二者皆以“以刚克艰”的姿态诠释出中华民族的生存智慧;英歌舞不仅是舞蹈的展演,更是流淌于民族血脉里的千年战魂。”体育部教师牟雨兰表示,当体育部的调研团队进入潮汕的土地,听到铿锵的鼓点,便立即被英歌舞刚劲的舞姿所震撼,于是下定决心要将这种表演带回学校体育教育传承中去。

“‘两路’精神与英歌舞的结合并非偶然”,牟雨兰、古鹏鑫老师介绍道,“英歌舞刚劲有力的风格恰好能展现重庆交大学子‘迎难而上’的劲头,诠释‘逢山开路’的坚韧品格。”在学校党委的大力支持下,两位老师与体育部党总支书记、主任隆承宏实地开展系列调研,最终确定用英歌舞的队形变化模拟施工团队的团结协作,以密集鼓点还原工地机械声响,通过艺术创新打造出承载着交大特质文化基因的育人实践,让舞蹈逐步成为传递“两路”精神的特殊语言。

“当英歌舞的槌声与开山凿石的号子相遇,历史便有了具象化的载体;学生们不仅能够学习到英歌舞的技巧,更能深刻感受到中国传统文化的魅力,增强他们的文化自信。”体育部隆承宏主任介绍道,为让非遗文化“活”在当代,师生们将七星槌、二十一槌组合动作结合筑路场景,拆解为“架桥”“填谷”“爆破”等生动画面,通过“弓步劈槌”模拟挥镐凿石,以“梅花转槌”演绎推车运料,让千年非遗与红色基因在肢体语言中深度交融,活灵活现。

技艺与精神的双重淬炼

从“形似”到“神似”,这条传承之路荆棘满布。英歌舞槌法讲究“腕力如弓、槌风似箭”,而柳木槌的重量与握法对非潮汕籍学子而言尤为陌生。

机电与工程车辆学院学生蒋开莉说:“第一次握槌训练完后,虎口被震得发麻,过了挺久才恢复过来,但训练时没人说要放弃——因为我们知道,筑路英雄、创校先辈们经历的苦,比这高出百倍千倍!”

航空学院学生石苏彤说:“练习过程中,掉棒、误伤时有发生,会敲到大拇指和手臂,或者砸到脚,失误频繁。”提及英歌舞动作难度时,他表示,要学好英歌舞,离不开老师的不断纠正与个人的反复练习,直至形成肌肉记忆。”

“掌握基本功后,学习七星槌、二十一槌等组合动作的挑战接踵而至。将零散动作串联成流畅的舞蹈,既要把握节奏,更要注重动作细节,难度远超想象”,机电与工程车辆学院学生陈香谈到,“课余时间我们经常结伴练习,对着镜子反复琢磨动作,或是录制视频查看不足,一点点打磨,培养自己的鲜活舞感。”

文化隔阂同样是横亘在师生面前的“暗礁”。时迁等人物在英歌舞中的演绎形式对交大学子而言较为陌生,筑路场景的肢体转化更需突破次元壁。为此,体育部专程赴潮汕拜访林少绵、陈来发、林芳凯等国家级传承人,观摩原生态英歌舞表演,邀请林少绵、林芳凯以及潮阳英歌队总教练张文鑫到校指导——体育部老师和他们一次次查阅川藏公路筑路历史资料,将“二郎山隧道贯通”“怒江七十二拐”等史实编入舞蹈叙事,让“槌”与“镐”在意向上重叠,开启了与潮汕先民、筑路英雄们的跨越时空对话。

身体记忆唤醒文化基因

展演前,牟雨兰、古鹏鑫等体育部教师带领同学们充分利用体育课及课余时间,反复打磨动作与队形,边喊号子边挥槌,通过铿锵的槌声碰撞和刚健的舞姿变化,模拟筑路英雄开山凿石的动作,再现出雄伟恢弘的青藏、川藏公路建设场景。师生们以筑路军、工程师、青年学生三种角色造型,历经六次夜间集训与大联排,用英歌舞传承弘扬了“两路”精神,让非遗传承获得了更多青年学子的关注与青睐。

牟雨兰、古鹏鑫两位老师在训练中还通过多种方式激励学生:以“两路”精神为内核,有序组织学生参观“两路”精神育人园、研读史料强化精神信念,将英歌舞升华为“两路”精神的实物载体;通过设立两周内掌握基础动作、完成队形变换等阶段性目标,结合教师国赛经验分享和进步表彰,深化“台上一分钟,台下十年功”的实践认知;此外,更加注重创新设计分组对抗、团队挑战赛,模拟“两路”建设中的攻坚场景,让同学们在“工程突击队”的角色体验中挖掘潜能、激发斗志,逐步形成了“顽强拼搏、甘当路石”的集体凝聚力,实现了“以舞载道”的育人目标。

航空学院聂岑曦说:“演出前的最后一次联排时,整个操场木槌破空声反复回荡,那种纯粹的震撼让我真正读懂了潮汕先民的文化密码!”机电与工程车辆学院学生杨琦凭借深厚的舞蹈基础快速掌握了动作,却为“如何跳出筑路工人的筋骨”反复推敲:“我常想象自己置身于雪域高原,槌风是爆破声,踏步是山体震颤,唯有将灵魂注入肢体,方能舞出‘两路’魂!”

“二呀嘛二郎山,高呀嘛高万丈”“看,那是挥汗如雨的筑路工人!”“听,那是锤钎碰撞的铮铮誓言!”重庆交通大学春季运动会上,伴随着激情感染的解说词,同学们动作刚劲有力、节奏明快,尽情挥动着手中的英歌槌,展现出了英歌舞作为“中华战舞”的独特魅力,完成了对“两路”精神和传统文化的一次有力继承与发扬,将“逢山开路,遇水架桥”的意志,铭刻进新一代重庆交大人的红色基因中。

槌影渐隐而余韵悠长,重庆交通大学以英歌舞为文化之楫,扬“两路”精神之帆破浪前行。千年非遗在青年掌心焕发新的华彩,传统基因与时代脉搏同频共振,古老技艺与青春力量隔空对话!这场表演,既以艺术为媒铸魂育人,又以文化为桥通心共情,在传承与创新的交响中厚植青年文化自信,让文明薪火在代际接力中永续相传!