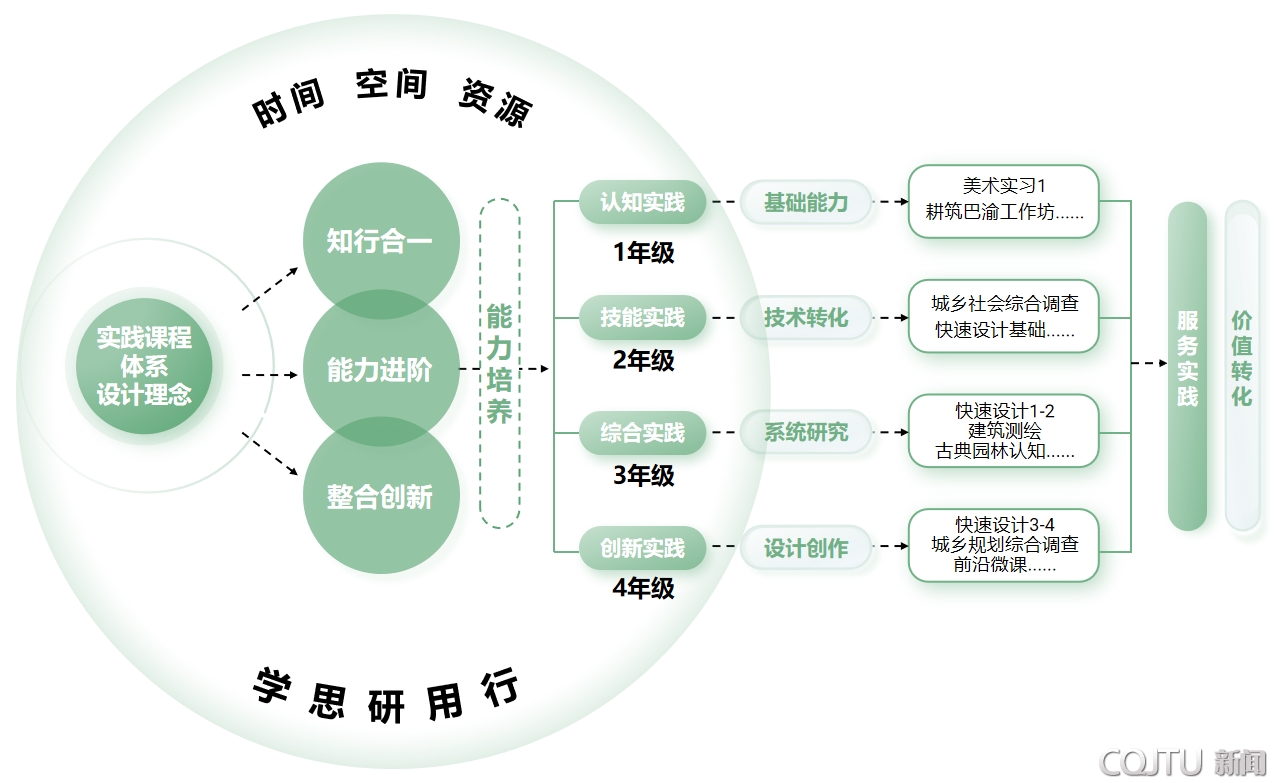

在高等教育“新工科建设”与“质量革命”的浪潮中,重庆交通大学建筑与城市规划学院以“三学期制”改革为支点,遵循学生认知规律与发展需求,分年级构建特色鲜明的进阶式课程体系。通过设计“认知-技能-研究-创作-服务”五维进阶体系,将“服务国家战略与地方发展”的价值导向、真实复杂工程场景的浸润、前沿技术的创新融合,以及思政育人的核心理念有机贯穿于人才培养全过程,打造出一条引领学生从“建筑新人”向“卓越设计师”蜕变的特色成长路径。

一年级:耕筑巴渝沃土·厚植家国情怀

一年级以“感知启蒙”为核心,通过《耕筑巴渝工作坊》乡村实践与基础技能训练,帮助学生深化专业认知。“耕筑巴渝工作坊”立足乡村振兴,以真实乡村建设项目为载体,校地、校企、校校多方协作。通过具有挑战度的任务驱动,学生深入乡村参与实践全过程,在高阶学习与创新实践中提升解决复杂工程问题的能力。教学模式创新强化自主探究与团队协作,让学生在知行合一中涵养工程伦理与公益奉献精神,夯实综合素质根基。先后有200余名大一学生奔赴梁平区铁门乡,运用建筑、规划与园林的复合视角,为村镇产业发展、人居环境提升、文化遗产保护提供综合性技术服务与创意方案,成功开展了“铁门乡韵·墙绘风华”乡村墙绘活动、“铁门乡韵·田园集市”农产品展销节、“铁门乡韵·净美家园”乡村设施优化设计以及“裕农智绘·乡村启航”金融知识普及以及“长塘大讲堂”科普宣传等系列活动。四年来,重庆交通大学师生团队在铁门乡的实践重心不断升级:从初期聚焦传统民居修缮、公共空间优化等人居环境改善工作,到逐步融入文化元素挖掘与业态规划,如今旅游地图的发布,标志着服务从“基础改善”迈向“引流增色”新阶段,为铁门乡乡村旅游发展起到积极推动作用。

建筑2403班学生冉光国表示,第三学期的实践不仅是对大一学年的总结,更让大家在助力和美乡村建设的过程中明晰了职业使命。铁门乡党委书记张旺提到,校地双方的精诚合作使铁门乡的人居环境风貌有了彻底改变,期待未来在更广泛领域开展深入合作。

二年级:写意乡村画卷·涵养审美素养

二年级以“技能锤炼”为重心,通过《快速设计基础》《城乡社会综合调查》《美术实习2》等系列课程夯实学生的创意表达与形态把控能力。学院充分调动江津四面山风景区等“政校合作”平台资源,师生以艺术为笔,山水为卷,喀斯特地貌与森林生态系统的视觉语言、农耕场景中“人—田—宅”的空间叙事等在百余名学子的画笔下徐徐展开。突破传统美术实训“重技能轻思维”的痛点,强调技术上解析山地建筑透视规律、美学上探讨色彩情绪表达、人文上引导学生思考场域精神。

6月28日,第五届“四面山水·美绘江津”成果展在四面山镇拉开帷幕,展览聚焦江津“山、水、镇、村”的独特生态文化基因,集中展示了建筑与城市规划学院师生深入四面山片区开展写生创作与村镇调查的丰硕成果。2023级建筑类专业学生苏杭说道:“我们不仅用画笔记录了山水之美、古镇之韵,更在与乡亲们的交流中读懂了乡村的脉动”。学院党委书记吴科表示,第三学期已成为链接高校智力资源与地方发展需求的重要桥梁,学生们在实践中提升了专业技能,增强了社会责任感,为当地乡村振兴注入了文化艺术的独特力量。

三年级:测绘传统建筑·传承文化基因

三年级以“应用创新”为主线,积极对接江津文管所,将聚奎中学、江津中学旧址以及中山古镇等历史文化遗产的数字化测绘纳入《建筑测绘》《古典园林认知》的课程选题,开展“双师同堂”的场景项目式教学。其中,建筑测绘实践围绕传统建筑与村落展开,既调研村落空间形态规划,又测绘单体建筑形制内涵。学生实地踏勘,掌握调研与测绘基本方法,深化对传统村落与建筑的理性认知。课程探讨保护、活化与现代化路径,培养学生协调古村落保护与发展的设计研究能力,传承历史文化精髓。建筑学及风景园林专业大三年级的123名学生在教师团队与江津文管所专家的共同指导下,分批赴江津聚奎中学、江津中学旧址、江津真武场马家洋房及江津中山古镇等五处历史文化遗产地进行测绘。强化运用前沿数字技术解决传统建筑测绘和保护中的实际问题,将三维激光扫描、历史建筑信息模型(HBIM)等前沿数字测绘技术,Context Capture、Metashape等专业软件均是首次引入课堂,不仅大幅提高了数据采集效率,还能够精准捕捉到历史建筑的细微纹理与复杂几何形态。

新技术也极大激发了学生的学习兴趣及创造力,部分学生利用虚拟现实(VR)技术开发了历史文化遗产虚拟漫游系统,让参观者身临其境地感受古镇风貌与历史建筑魅力;另一些学生则尝试利用人工智能(AI)技术对历史建筑的病害进行识别与分析,为保护修复工作提供科学依据。通过将数字测绘技术与历史建筑保护相结合,促进了学生从“数智”“人文”等多重视角认知本土人居环境,回应了“建筑+ X”复合型人才培养目标。

四年级:对话前沿科技·培育创新思维

四年级则按照“前沿拓展”的培养思路,引导学生追踪学科专业前沿,迈向专业纵深领域,为后续的毕业设计和综合训练奠定基础。学院按照“人文”“绿色”“数智”三大方向精心设计了《前沿微课》系列课程,涵盖全球定位导航技术、智能建造、“双碳”战略等六大前沿领域。邀请重庆市地理信息和遥感应用中心教授级高级工程师胡艳、李朋龙等行业知名专家开讲,充分融合国际技术与应用实践,以“空天地”一体化等案例为载体,打破学科壁垒,构建起“技术—场景—政策”的前沿知识网络。

在“可持续城市更新的政策应用与技术创新”专题讲座中,重庆市设计院总经理助理、研创中心主任方小桃以城市更新关键词为引,围绕如何建立可持续城市更新模式和政策法规等方面进行了城市更新知识讲解;结合工作实际介绍了民主村城市更新的实施探索中,存量换增量、智能增效能、共谋促共治等可持续更新模式,展现了国内最前沿的城市更新项目政策创新以及实施策略。通过前沿技术案例与落地项目,激发学生探索欲,提升解决复杂问题的能力,引导其将技术与国家战略对接,培育创新思维与社会责任感。

此外,学院还利用第三学期营造创新创业的良好氛围,通过承办全国高校数字艺术设计大赛(NCDA)重庆赛区、协办2025成渝地区双城经济圈风景园林大学生设计竞赛等赛事,鼓励学生将研习成果转化为竞赛方案,实现从“训创”向“研创”进阶的育人路径。

学院院长董莉莉表示,未来将持续深化三学期实践教学改革,拓展“政校地企行”协同平台,完善“五维进阶”质量保障机制,将知识学习、技能训练、技术应用、人文素养、思政育人、创新思维有机融合,以“三学期制”为依托,全程贯穿真实项目驱动,在解决实际问题过程中锤炼能力。培养兼具“设计硬实力、人文软实力、创新锐实力”的新时代建筑类专业人才,为服务国家战略和区域发展贡献交大智慧与力量。