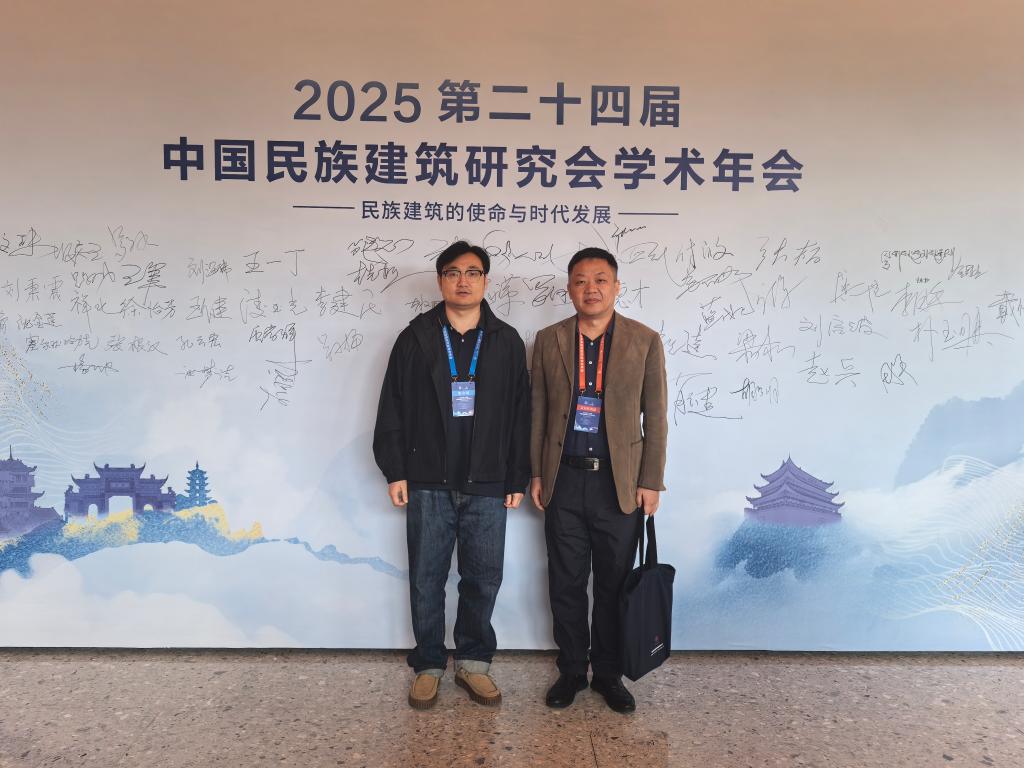

10月24日至27日,以“民族建筑的使命与时代发展”为主题的第二十四届中国民族建筑研究会学术年会在四川宜宾李庄古镇举行。重庆交通大学建筑与城市规划学院教师温泉、史靖塬受邀参会并发表主题报告,同时牵头起草的团体标准《古村镇更新活化范例评价导则》在会上正式发布,充分展示了学院在民族建筑保护、传承与标准化研究方面的最新成果与学术影响力。

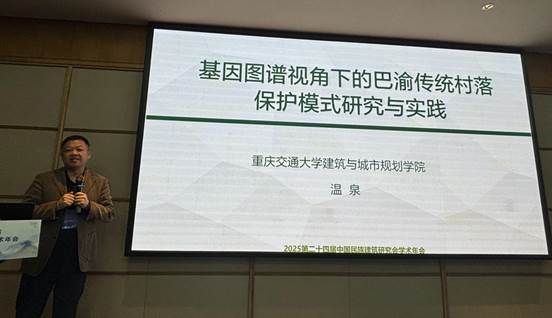

本届年会适逢中国民族建筑研究会成立三十周年,吸引了来自全国高校、科研院所、设计机构及行业企业的500余位专家学者参会。年会开幕式由研究会副会长李永革主持,原文化和旅游部副部长周和平、国家民委原副主任丹珠昂奔、中国民族建筑研究会会长李春林等出席并致辞。建筑与城市规划学院温泉副教授在会上围绕“基因图谱视角下的巴渝传统村落保护模式研究与实践”作学术报告,系统阐释了基于“文化基因”理论的传统村落保护与更新方法;史靖塬副教授以《基于深度学习的巴渝传统村落民居建筑保护更新设计研究》为题做学术报告,提出将深度学习算法与传统村落保护利用融合,构建“病害识别—价值评估—方案生成”一体化平台,实现传统民居保护更新的智能化、精准化和高效化。报告引发与会专家热烈讨论,受到与会专家的高度评价。本次年会还设有12场平行学术会议,涵盖高校学术成果、古建营造技术、非遗技艺传承、建筑遗产数字化等议题。学院教师积极参与相关分会场交流,与国内顶尖学者深入探讨民族建筑保护的前沿理论与技术路径,进一步扩大了学校在民族建筑研究领域的影响力。

年会期间,由重庆交通大学牵头编制的团体标准《古村镇更新活化范例评价导则》正式发布。该标准聚焦当前古村镇更新活化过程中存在的“拆真建假”“过度商业化”等问题,从“整体保护、人居环境改善、活化利用、技术创新、公众参与”五个维度构建了科学系统的评价指标体系,填补了国内在古村镇保护利用过程管理评价方面的空白,为全国传统村落和历史文化名镇名村的可持续保护提供了技术规范与操作指南。

此次标准的发布,是学院长期以来深耕民族建筑保护研究的又一重要成果。近年来,学院依托西南乡村振兴与城乡可持续发展研究中心、重庆市社会科学普及基地等平台,系统开展了巴渝地区传统村落景观基因图谱构建、山地民族建筑风貌保护与更新、传统民居修缮技术导则等研究,累计承担国家级和省部级科研项目40余项,发表论文80余篇,出版专著与教材20余部,获国家发明专利及软件著作权10余项。此外,学院积极参与地方标准制定与政策咨询,牵头编制《重庆传统村落保护发展规划》,助推32个村落列入中国传统村落名录,45个村落列入省级传统村落名录。学院8名教师入选重庆市“设计下乡”专家库,长期深入酉阳、奉节、黔江等地开展传统村落保护利用实践,形成了一批具有推广价值的民族建筑保护更新示范案例。未来,学院将继续在深化民族建筑文化基因识别、数字化保护与活化利用研究等方面持续开展系统研究与实践,推动更多科研成果转化为行业标准与地方实践,为新时代民族建筑保护事业高质量发展贡献“交大智慧”与“重庆方案”。