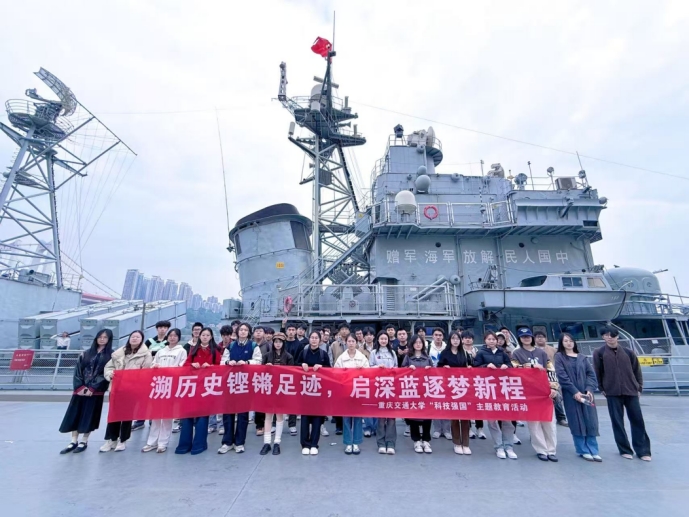

近日,中国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰正式入列,让无数中华儿女心潮澎湃、无比自豪。为深化对科技强国的认知,厚植青年学生家国情怀,11月13日下午,重庆交通大学组织42名学生代表,前往重庆建川博物馆与海疆博物馆,开展“科技强国”主题教育活动,旨在“溯历史铿锵足迹,启深蓝逐梦新程”,让同学们直观感受中国从“工业救国”到“科技强国”的历史性飞跃,深刻理解现代“智能国防”与“硬核科技”的核心要义,激发学生立足专业所学、投身强国伟业的理想信念与行动自觉。

工业遗迹:回望“实业救国”的铿锵步履

在重庆建川博物馆的工业科技遗产展区,一部中国近现代工业的奋斗史诗呈现在学生眼前。该展区所在地正是抗战时期汉阳兵工厂西迁旧址,承载着厚重的民族工业记忆。锈迹斑斑的机床、结构精密的旧式发动机、承载着一代人记忆的“中国制造”,无声地诉说着百年来中华民族从零起步、追赶世界的艰难历程。同学们驻足展柜前,深刻体会到那个“器不如人”的屈辱年代和先辈们“工业救国”的家国情怀。从洋务运动的初步探索到新中国成立初期的“一五计划”,再到改革开放后的工业腾飞,展陈的工业遗产串联起一条清晰的脉络。这不仅是历史的陈列,更是一部“科技自立自强的教科书”,同学们在参观中深刻感受到,没有强大的工业基础和科技实力,就没有国家的独立和民族的富强。

海疆雄风:见证“深蓝逐梦”的硬核实力

这个坐落于九龙外滩的国防教育基地,以退役的珠海号驱逐舰(舷号:166)为核心,由江上舰体陈列与岸上展馆两部分构成,将人民海军的奋斗史与现代科技力量立体呈现。当满载可达3670吨级的钢铁巨舰出现在视野中时,同学们纷纷驻足惊叹——这艘由我国自主研制的第一代051G2型导弹驱逐舰,曾在1997年横跨太平洋,创下人民海军主战舰艇出访时间最长、航程最远的纪录,是名副其实的“外交明星舰”。

在讲解员带领下,师生登舰进行了探访。前甲板上,火箭反潜深弹装置与舰炮静静矗立,炮管上的斑驳痕迹见证着昔日荣光;走进船舱内部,狭窄的士兵舱床位、标有姓名的洗漱用具还原着水兵生活场景,而设有静电消除仓的弹药库区,则让大家直观感受到海军作战中的细节严谨与安全坚守。在作战指挥中心,满墙的雷达屏幕与操作控制台虽已退役,却依然能让人想见当年官兵们运筹帷幄的紧张场景,来自航运学院的李同学不禁感慨:“从舰体结构到作战系统,每一处都凝聚着工程技术的智慧,这正是我们专业学习的方向标杆。”岸上的“人民海军向前进——民间记忆展”同样令人震撼。2700平方米的展厅内,1500余件文物与800余幅图片通过声光电技术串联成篇,从白马庙建军时的简陋装备到如今的远洋舰队,清晰勾勒出人民海军“从无到有、从弱到强”的发展轨迹。

时代共鸣:从“福建舰”入列看新时代青年担当

博物馆的参观学习,因照进现实而愈发震撼。博物馆中的“深蓝利器”与现实中的“大国重器”形成了强烈的时空呼应。“福建舰”所代表的电磁弹射技术、一体化作战系统等尖端科技,正是博物馆中“硬核科技”展陈的现实缩影。参观结束后,同学们感概万千。大家纷纷表示,“大国重器”的背后,正是国家科技力量的系统性支撑。无论是“福建舰”的先进舰体结构、动力系统,还是数字体验背后的强大算力与算法,都与同学们所学的交通、土木、信息等专业知识息息相关。活动与时事结合,使“科技报国”不再是一句空洞的口号,而是转化为了可感可知、亟待攻坚的专业课题,极大地激发了同学们立足所学、投身强国伟业的责任感与使命感。来自智慧城市学院的退役同学张景晨表示,我就是在福建进行的服役,今天的参观关联起了我的军旅记忆。在部队中我刻苦训练,在学校里我认真学习,不论哪一种形式都展现我报国的决心。来自经管学院的陈正豪同学也激动的说到,今天登上166导弹驱逐舰,联想到刚入列的福建舰,真切的感受到了科技的强大,我的家乡是福建,“福建舰”的入列我尤为自豪,作为祖国母亲的孩子,我感到前所未有的责任感与自豪感。

学生工作部副部长王世佰表示,组织“科技强国”主题教育活动,将思政课堂搬到博物馆,积极打造“行走的思政课”,是学校“大思政课”建设的一个缩影。希望同学们能够为我国的发展感到自豪,知道自己肩上的责任,明确自己奋斗的目标。他勉励同学们,要将参观的震撼转化为学习的动力,将“福建舰”带来的民族自豪感,转化为勤奋学习、刻苦钻研、科技创新的实际行动,努力为“科技强国”、“科技强军”贡献青春与智慧。