“电气工程好啊,前途无限,要好好学。”填报志愿时父母的叮嘱仍清晰如昨,而如今站在毕业季回望,这门以精确著称的学科,竟以无数个意外和变量勾勒出我最生动的青春轮廓。从实验室初次短路的青烟,到卓越工程师学院的跨校协作,那些在电路板上流淌的电流,最终化作记忆中永不消逝的脉冲信号。

从“送药巡诊”到“越障搜救”,机器人竞赛的迭代逻辑

初次参赛时,“送药巡诊机器人”在模拟医院环境中因红外传感器误判而陷入死循环,这一技术失误让我记忆颇深。当机器人在赛场上原地打转时,这一场景成了我大学记忆中最苦涩的咖啡。“环境光干扰是设计缺陷,但知道怎么失败也算是一种迭代。”指导老师的话让我意识到,工程师的思维不能只停留在图纸上。

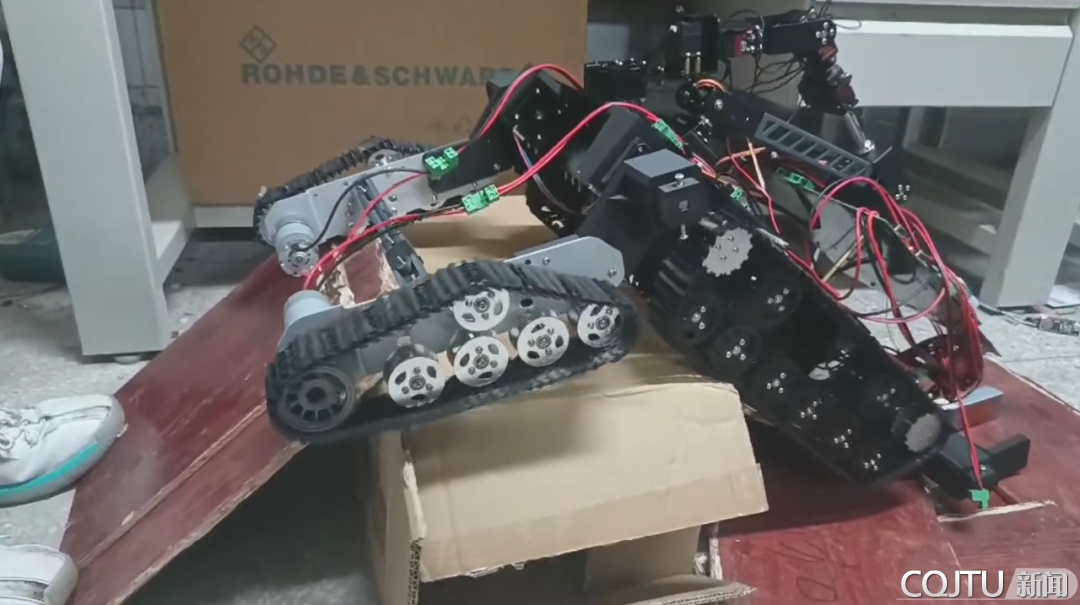

带着重新标定的红外传感器和改进的控制算法,我们的机器人在第二年的赛场上完成了从“医疗送药小助手”到“救援先锋”的进化。当机械臂精准抓取模拟伤员时,我突然明白:技术迭代的本质,不是推翻重来,而是用失败为成功铺设算法路径。那些被推翻的设计点,恰似机器人进化史上的焊点——微小却关键。

在调试“越障搜救机器人”的过程中,我第一次接触到基于深度学习的目标识别技术。为了让机器人在复杂地形中自主避障,团队成员连续两周泡在实验室,用树莓派搭建边缘计算节点,将卷积神经网络压缩到嵌入式系统中。当机器人在废墟模型中成功识别出“伤员”时,监控屏幕上跳动的绿色方框让我感受到技术突破的震撼——那不仅是代码在运行,更是思维在跃迁。

卓越工程师学院,跨校协作的思维火花

大四开学选择进入重庆大学国家卓越工程师学院交换学习,成为我学术轨迹上的重要拐点。在这里,我与算法高手、无人机飞手、嵌入式大佬以及其他各领域的大佬们产生了交集和共鸣。

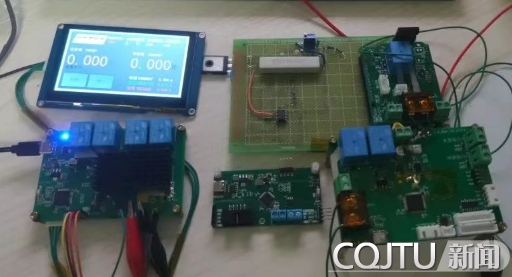

在重庆大学卓越工程师学院的第一个项目,团队中就出现了意见分歧:我认为传感器数据需要先充分滤波以减少数据中毛刺的影响,而另一位同学则认为直接使用传感器数据可以做到最低的环路延迟。而实践证明,我们各自的方案都无法达成目标,需要融合二者。这时,我突然理解了卓越工程师学院的真正意义——跨学科的碰撞不是为了分出对错,而是让不同的思维在冲突中找到最优解。

在那个充满焊锡味与咖啡香的实验室里,我学会了用系统思维看待专业问题——当电容与电阻在不同学科间重新组合,构建出的不只是电流波形,更是创新的核聚变。

保研答辩,以学术轨迹绘制青春坐标

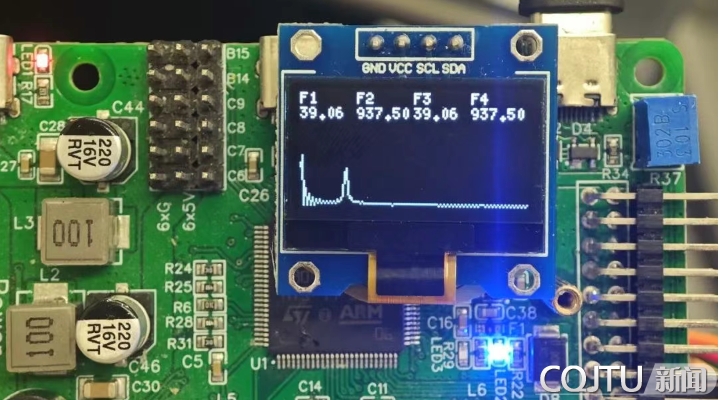

保研面试时专业课老师提出的问题让我重新审视大学时代的学术轨迹。从大一参与大学生电子设计大赛时不太熟练的操作,到“互联网+”项目中首次尝试应用计算机视觉,再到“挑战杯”赛场上关于地下管道声波通信的从容答辩,每段经历都成为坐标轴上的关键节点。

当我在PPT上展示出学术成长路线时,那些熬夜调试的凌晨、被推翻重来的设计方案,突然以清晰的逻辑呈现在眼前。保研不是终点,而是前往更高平台的大门——学习扎实的专业基础以回应时代发展,并学会以创新思维解决实际问题。

毕业季的电磁波,青春信号的频谱分析

烧坏的电路板与获奖证书共同构成大学时光的物质记忆。那些实验室里闪烁的指示灯、答辩场上变换的PPT、深夜食堂升腾的热气,最终汇聚成特定频段的电磁波——它既包含失败时的低频振荡,也承载突破时的高频跃迁。

当电容与电阻在电路中相遇,碰撞出的不仅是电流,更是青春成长的火花。这些在交大校园里留下的技术轨迹和美好记忆,终将成为未来征途上最可靠的电源——稳定、持久,且充满向上的活力。那些在卓越工程师学院与跨校伙伴共同做过的项目,更让我坚信:真正的创新,永远诞生于不同思想的碰撞瞬间。

夕阳将教学楼的轮廓镀上金边,实验室的学弟学妹们正调试着新一代机器人。突然想起大一短路时飘散的青烟,与此刻晚霞中的余晖竟有着相似的弧度。

电气工程教会我的最后一课,是接受不确定性中的美。就像三相交流电的正弦曲线,青春本就是由无数个波峰与波谷构成的完整周期。那些在实验室里熬过的夜、调试程序时的灵感突现,最终都会化作电路板上稳定的脉冲信号——微弱却坚定,短暂而又永恒。