巍巍青山下,滔滔两江畔,重庆交通大学是“两路”精神的源起者、传承者和践行者,肩负着传承弘扬“两路”精神的重要使命。作为一名学生党员,我深知“一不怕苦、二不怕死、顽强拼搏、甘当路石”的信念不仅是历史的回响,更是新时代青年的使命。五年大学时光里,我以脚步丈量土地,以汗水浇灌理想,在专业探索与社会实践中,书写着属于我的“两路”传承故事。

学海攀峰,以“艰苦奋斗”筑牢专业基石

初入校园时,我便立志以“两路”精神为指引,脚踏实地夯实专业根基。清晨图书馆的晨光、深夜绘图室的灯光,见证了我对每一门课程的全力以赴。翻开专业教材,我看到了专业发展的历程,不断畅游在专业知识的海洋里。

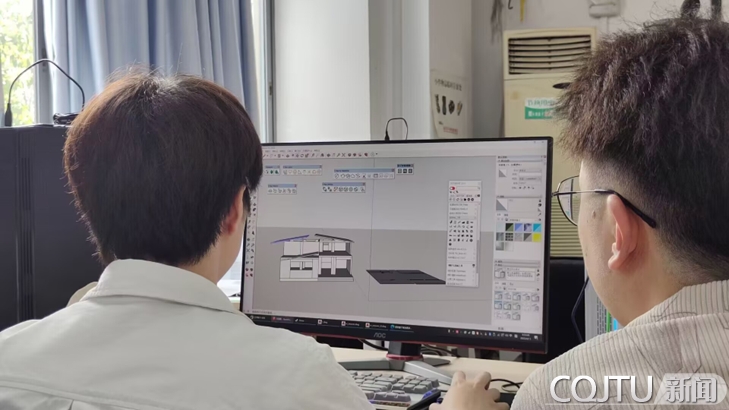

我曾在植物标本室一待就是整天,对照图谱辨认上百种植物特征,记录它们的生长习性与景观应用;为掌握专业技术,我反复调试软件参数,在模拟模型中尝试不同生态廊道的布局方案,直到凌晨机房锁门才匆匆离开。记得一次《乡村振兴》课题汇报前夜,我与团队成员挤在教室角落,逐字推敲PPT文案,手指因反复修改冻得发僵,但看到最终方案中“农旅融合的乡村活化路径”被老师称赞为“既有理论深度,又具有实践价值”时,所有的疲惫都化作了欣慰。

五载寒暑,我的笔记本上密密麻麻记满了课堂要点,图纸上的线条从生涩到流畅,课程作业从及格线边缘跃升至专业前列。当看到专业排名赫然出现在首位时,我深知这不仅是数字的累积,更是“艰苦奋斗”精神的具象化——正如当年筑路者在雪域高原凿山开路,我亦以笔为镐,在知识的崇山峻岭中开辟前路。那些与晨星作伴、与夜灯为友的日子,终将化作勋章,镌刻在青春的扉页上。

科研创新,以“顽强拼搏”点燃探索火炬

“两路”精神中的“顽强拼搏”,在我参与的科研竞赛中化作不熄的火焰。大二时,我带领团队申报市级大创项目《戏曲乡村——重庆传统村落数字文创打造计划》。为挖掘非遗戏曲的乡村根脉,我们深入偏岩古镇,清晨跟随老艺人学唱川剧高腔,午后在祠堂记录濒临失传的“巴渝傩戏”表演程式。一次暴雨突袭,山路泥泞难行,我们护着调研资料冒雨前行,鞋底沾满黄泥也浑然不觉。

夜晚,团队成员围坐在民宿的方桌前,将白天采集的素材分类整理,争论IP设计方向至深夜。当第七版方案因“文化符号过于抽象”被否决时,有人提议放弃,我却想起川藏公路上用钢钎凿冰的筑路人——他们何曾因风雪止步?最终,我们以“戏曲脸谱+农耕元素”的创新结合,设计出“耕戏坊”系列IP,不仅获得专家认可,更被当地政府用于乡村旅游宣传手册。

在印迹乡村大赛中,我们为高板桥村设计的《鲜果部落》项目,将生态农业与乡村旅游融合,斩获国家级优秀奖。答辩前夜,团队成员挤在实验室反复演练,直到嗓音沙哑。我站在投影屏前,眼前浮现出村民王大叔佝偻的背影——他曾指着果园里滞销的柑橘叹息:“这么好的果子,咋就卖不出去哩?”我们的设计图中,生态水池映着果林的倒影,科普展馆里滚动播放着柑橘种植技术,农家乐小院飘出果酱烘焙的香气……当评委宣布获奖时,我仿佛看到川藏公路上接力传石的筑路人——每一份荣誉背后,都是团队协作与永不言弃的烙印。

躬耕乡土,以“甘当路石”践行党员初心

“两路”建设者甘为路石,铺就雪域天路;作为学生党员,我亦愿做乡村振兴中的一颗铺路石。2022年暑期,我加入“三下乡”团队,奔赴云阳的村落。烈日下,我们扛着测绘仪走遍村落,记录下17处危房的结构隐患;在村口老槐树下,我们聆听张奶奶讲述旱季挑水往返三公里的艰辛。当她颤抖着问“娃儿,你们画的图真能让我们村变好吗”时,我攥紧图纸的手沁出了汗——那不仅是线条与色块,更是沉甸甸的民生期盼。

返程后,我们结合村民需求,将公共活动中心的屋檐设计成可收集雨水的斜面,在广场边缘增设太阳能照明设施。三个月后,照片中的泥泞空地变成了铺着青砖的文化广场,孩童在廊架下嬉戏,老人围坐在石凳上唠家常。那一刻,我明白:真正的设计,不仅要“顶天”创新,更要“立地”服务。

在永川仙龙镇的墙绘活动中,我们以画笔为媒,将“绿水青山”绘上斑驳砖墙。烈日炙烤下,颜料在调色盘里迅速干结,我们不得不用矿泉水瓶滴水解胶;为呈现稻田的层次感,团队成员轮流爬上脚手架,用排笔晕染出深浅不一的青绿色块。当最后一笔金黄的麦穗勾勒完成,围观的村民鼓掌欢呼,一位大叔竖起大拇指:“这些学生娃娃画的,比电视里的还好看!”颜料沾满衣襟,笑容却比骄阳更灿烂——因为每一笔色彩,都在为乡村注入美的生机。

星火传承,以党员担当照亮前行之路

作为学生党员,我始终铭记“先锋”二字的分量。在党支部组织的“红色景观寻访”活动中,我带领同学走访红岩村、渣滓洞,将革命遗址的保护现状整理成调研报告;在专业课堂上,我主动结对帮扶学习困难的同学,分享笔记、讲解制图技巧。一次组织生活会上,支部书记的话让我铭记至今:“‘两路’精神不是挂在墙上的口号,而是融在血液里的行动。”于是,在乡村振兴课题中,我主动申请担任偏远村落的联络员,这些经历让我懂得:党员的担当,既是危难时刻的挺身而出,更是平凡日子的执着坚守。

以青春铺就新时代的“两路”

回望大学五年,从课堂到田野,从图纸到大地,我始终以“两路”精神为灯塔。那些在实验室通宵建模的夜晚、在山村走访时磨破的鞋底、在答辩台上颤抖却坚定的声音,都是青春对信仰的注解。未来,我愿继续做一粒种子,在专业土壤中深扎根系;做一块路石,在祖国需要处默默铺就;做一星火苗,在创新征程上永远燃烧。

新时代的“天路”正在延伸,它需要我们用初心丈量每一寸土地,用实干连接每一段征程。当乡村振兴的蓝图在田间地头徐徐展开,当城市与荒野在设计中和谐共生,我听见历史的车轮与青年的足音共鸣——那是“两路”精神在新时代的铿锵回响,更是我们这一代人写给祖国的炽热情书!