2020年10月,重庆交通大学来电,要我写写父亲。这事深深地触动了我内心的痛点。因为父亲在世时,我们还是少不更事的孩子,从未产生过了解他、了解家庭状况的意愿。我们长大后,才明白这是一件非同小可、多么遗憾的大事。所以,这已成了多年来压在我们兄妹心上一个沉重的包袱。因此,重庆交通大学这次要求唤醒了我多年未竟的夙愿。我开始了多方查找、收集资料、核对信息,在亲友们的支持帮助下,经过两个多月的努力,父亲当年的学习、生活、工作的足迹渐渐清晰起来。

(一)

我的父亲是唐凤图(字歧欧),父亲1903年3月1日(旧历)出生于天津,1965年12月29日在重庆病逝,享年62岁。父亲离世距今已55年了。

父亲出生于天津静海庞家庄一个职员家庭,清光绪末年全家移居天津卫。他是家里的长子,家里管教很严。但他从小聪明过人,所以深得长辈的喜爱。1915年父亲毕业于天津直指巷小学,由于成绩优异,考取了张伯苓为校长的南开中学,与周恩来为同期校友。1916年父亲又以良好的成绩,考取了北京“清华大学堂”(后称清华留美预备学校)。当年南开中学《校风报》报社经理部总经理兼编辑部记事类主任的周恩来,编写的第36期《校闻》22则(1)中有如下记载:“有一年级班同学唐凤图、严之卫二君考入清华中学班二年级……”可见父亲当年考入清华大学堂一事曾被该校引为骄傲。

父亲考入清华后,结识了一批名师名人,如学监梅贻琦先生(后来的清华校长)、施滉、梅汝璈、冀朝鼎、萧庆云、周培源、黄竟武(黄炎培之子)等学友。当时,该校教学非常严格,每年淘汰部分学生,同时也招收学业优良的插班生。听我母亲讲,父亲在清华求学时非常刻苦。他的数学特别好,每道题都要寻求多种计算方法来求证。他用的草稿纸甚多,都是用面口袋来装的。考试时老师一见他的名字,马上打满分。在紧张的学习之余,父亲还参加了当时由清华学生组织的社会活动,如1922年“清华学校科学社”,名誉社长是梅贻琦,父亲任俱乐部长(见图)。

《清华人物》第37页,齐家莹编著,作家出版社,2001年3月第1版

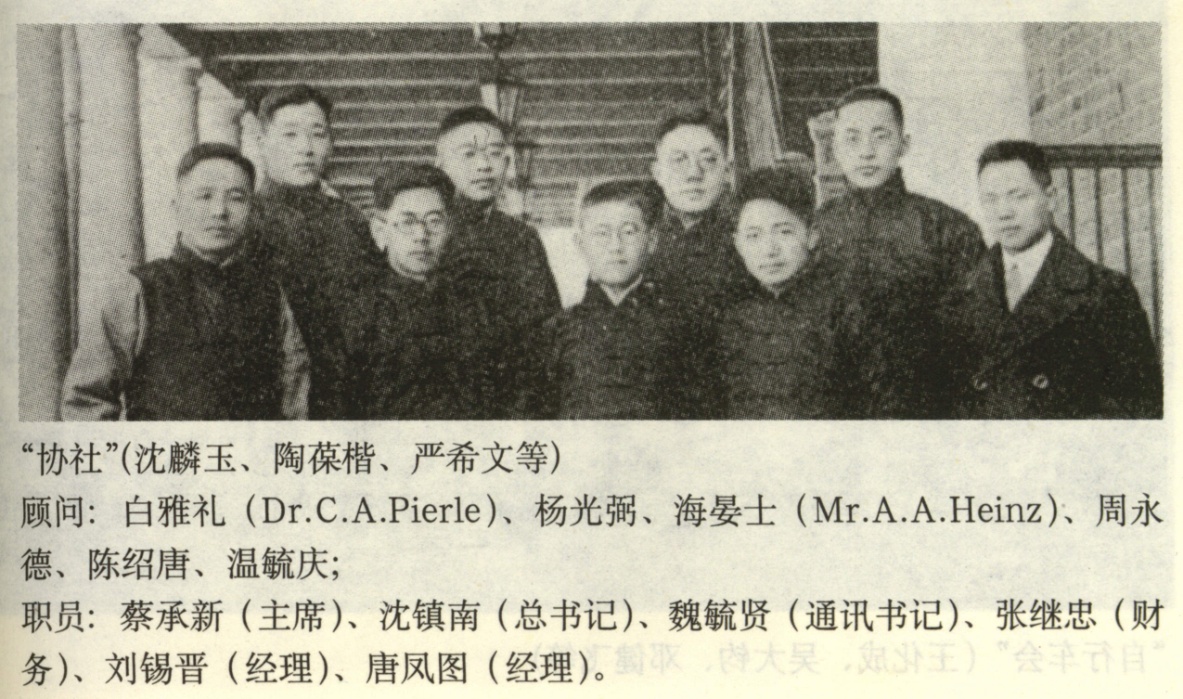

父亲任过“协社”经理(见图)。

《图说老清华》第89页,黄延复编著,长江文艺出版社,2002年10月第1版

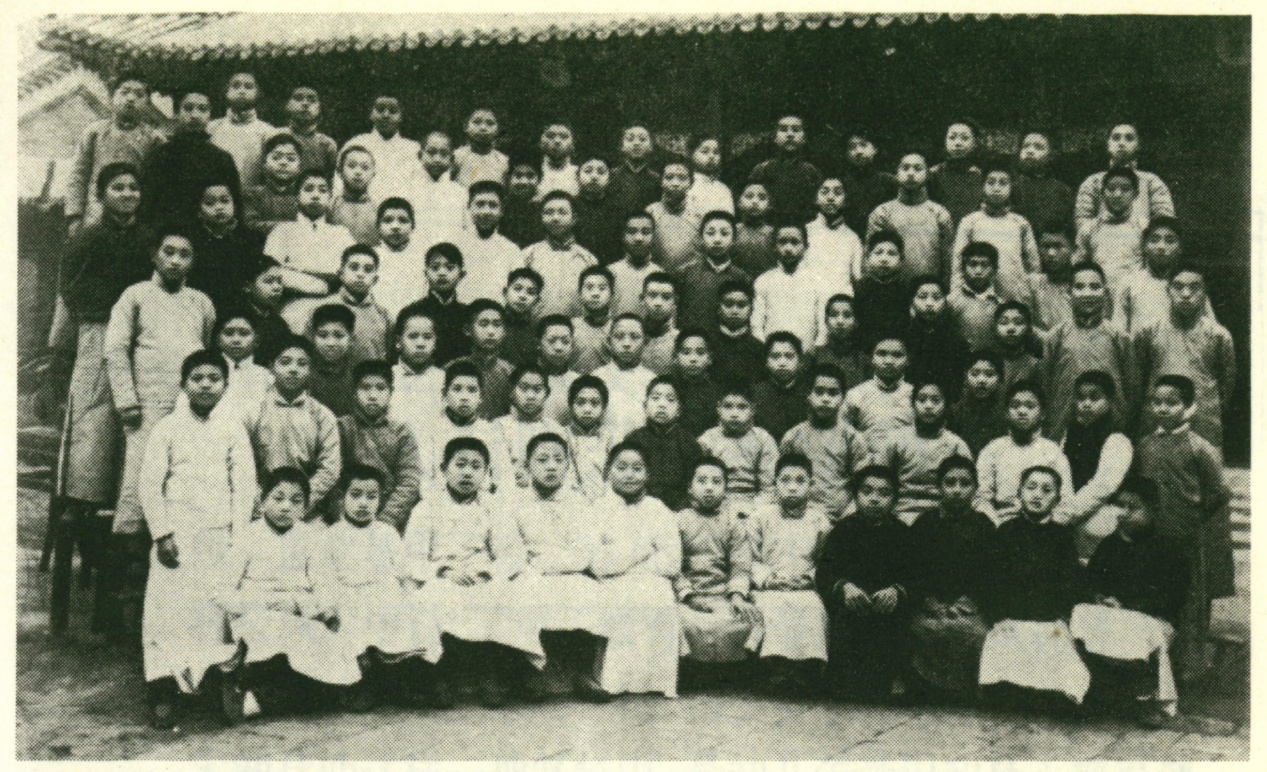

父亲入校时清华学堂录取学生147人,8年后,即1924年结业生仅剩78人(也有资料说47人),可见淘汰之多。此班被称为甲子级毕业班(见图)。

清华甲子级入学后第一年合影(1917年)

《清华人物》第151页,齐家莹编著,作家出版社,2001年3月第1版

在清华留美预备学校甲子级同学名录中,父亲名字可查。在清华大学校长办公室1937年印行的《清华同学录》(二)中,1926年,留美预备部放洋同学名录中,父亲名字也在其中。

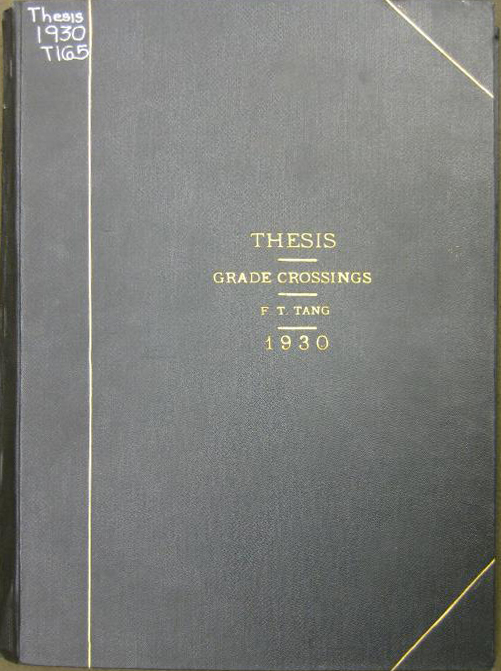

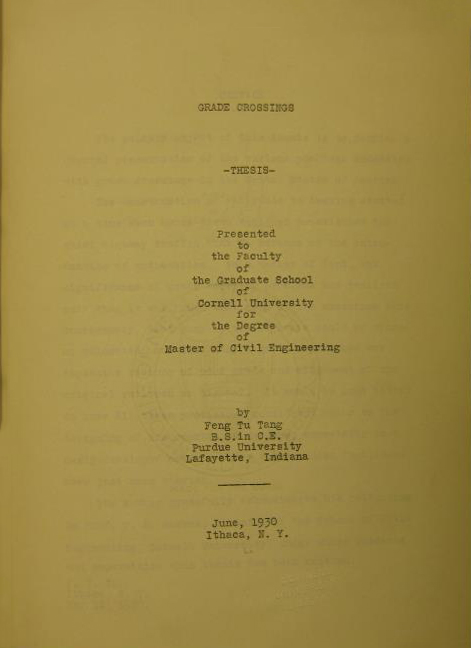

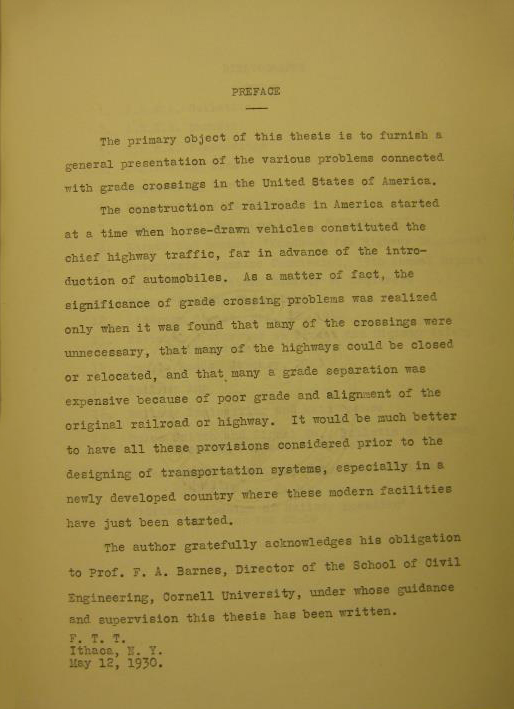

1926年,父亲考上官费留美生。先后在美国普渡大学和康奈尔大学学习5年,并于1928年、1930年分获普渡大学土木工程专业学士学位和康奈尔大学土木工程专业硕士学位。附上的3张照片是父亲在康奈尔大学土木工程专业硕士研究生的全英文的毕业论文,完成于1930年。论文精装本现保存于康奈尔大学图书馆(见图)。

论文封面

论文扉页 论文前言

第1张照片是论文封面,上面有论文题目:Grade Crossings(即“铁路道口”)。第2张照片是论文扉页,上面有论文提交机构:康奈尔大学研究生院。当时提交者已有学位:普渡大学土木工程专业学士,以及提交日期:1930年6月30日。第3张照片是论文前言,指出这篇论文的目的是综述美国当时铁路道口存在的问题。这些问题的起因是由于美国铁道的建设源于马车拥塞的公路时代,远早于汽车出现的时代。因此,当后来发现很多交岔路口是不必要的,很多公路可以关闭或改道,并且因为铁道或公路的整地或排列不良而导致了昂贵的交通立体化改造之时,铁路道口合理设计的重要性才显现出来。前言指出,对正在发展中的国家来说,这些现代设施刚刚起步,在设计交通系统之前,对这些经验教训通盘考虑及借鉴是很有益处的。以上文字,能出自一个20多岁学生之手,说明当年父亲已具备将所学知识用于实践的能力了。

(二)

当时国家急需各类人才,为报效祖国,毕业后父亲于1931年毅然回国,初任唐山工程学院(即后来唐山交通大学,唐山铁道学院)副教授;后出任江苏省建设厅指导工程师。1933年,任河南大学教授。1934年应聘于由赵太侔时任校长的国立山东大学教授并兼任该大学土木工程系主任。“赵太侔是留美的戏剧文学家,办学热忱,处事稳重,属于学者治校的类型。学校设有教授组成的校务委员会,讨论各项重大事务和决策。那时学校规模不大,有文、理、工3个学院7个系,学生不多,但教师阵容比较齐整。文科有张煦、老舍、洪琛、沈从文、游国恩、萧涤非和孙大雨等著名学者,多是当时学界之彦。理科有黄际遇、任之恭、何增禄、郑衍碖、王恒守、童第周等专家,又都各有专长。工学院虽是新建,也聘有唐凤图、尚津、周承佑、张闻骏等一批知名教授。这个教师阵容,和全国著名大学相比,实无逊色,可以代表那时山东大学的学术水平”。(注1)

1935年父亲因家事请辞。“该系全体师生召开了欢送会。本市山东大学土木工程系主任唐凤图,学识渊博,教授有方,到校以来多有建树,成绩斐然,近以事请辞。该系学生以唐君为全国工程界不可多得之人才,曾力请校方挽留,终以其辞意坚决未能如愿。近闻唐君不日离青(青岛),该系全体师生于日前下午召开欢送会,摄影,并赠银盾座以资纪念”。(注2)当年曾听母亲回忆:学生们对父亲的离任万分不舍。他们举着大横幅“是我良师”,一路送别,现场情景非常感人!

1936年初父亲应聘为浙江大学教授,担任铁路工程、道路工程以及海河工程方面的课程。同年3月,竺可桢被任命为浙大校长。1937年11月,上海沦陷,杭州人开始逃难。位于杭州的浙江大学也开始踏上艰险的迁移之路。在竺可桢校长带领下,浙大从杭州迁到建德县,再从建德县转往江西。全校师生为躲避日军飞机轰炸,日夜兼程,历尽千辛万苦,历时近一个月,辗转七百多公里,到达江西吉安,草草安顿复课。1938年中旬,由于日军不断迫近,浙大又迁到泰和。泰和旁的赣江两岸,是泥沙淤积而成的平原,因而赣江几乎年年泛滥,当地百姓深受其害。地方政府见浙江大学迁来,立刻请竺校长帮忙解决此难。竺校长和地方当局以及江西省政府协商:由当地政府出钱出人力,浙大出技术来完成防泛工程。浙大责成土木系的唐凤图教授和吴钟伟教授带领土木系学生负责勘察设计,组织施工。父亲把他从国外带回的测量工具和学到的知识用于测量之中,使本要较长时间测量勘察方案很快完成。两个月后,这条东起泰和县城,西至梁家村,全长7.5公里的防洪大堤终于在汛期前完工。从此,这一带再未遭受洪水侵害。“为纪念浙江大学的功绩,当地居民称此堤为‘浙大防洪堤’。江边还有一码头称为‘浙大码头’,这个名称一直沿用至今。”(注3)

由于日军不断向南推进,浙大教学环境日渐恶化,学员人数也不断减少,部分教职员辞离该校,父亲也于1939年秋辞离该校。

以后,父亲先后辗转于国内多处公路局和工程处,他到过昆明滇缅公路管理局、川中公路工程处、金沙江水利工程处、桂林贵阳西安工程委员会、北京第八区公路工程管理局、南京公路总局、重庆市五区公路局等,并任总工程师、主任工程师、督察工程师、正工程师等。特别是1939年到1941年,父亲任昆明滇缅公路管理局正工程师兼代科长。那时是抗战最艰苦的时期。1938年,滇缅公路完工,昆明因此而成为当时鼓舞等援华军用物资的重要集散地。而大量战略物资的涌入,不仅给公路交通运输带来巨大的压力,同时也出现了诸多问题。父亲根据当时的情况,陆续在《新动向》《川滇公路》《抗战与交通》等杂志上,分别发表了“战时的后方运输交通”“抗战中公路两个急要问题”等文章(注4)(注5),对滇缅公路交通运输中种种急需解决的问题进行了科学的分析,并提出应解决的方案。这些文章无疑对当年怎样缓解战略物资运输中遇到的困难起到了重要的作用。而各种急需的战略物资和设备直接充实和加强了国内抗战力量,鼓舞了中国人民抗战士气,对中国人民反攻日本帝国主义奠定了一定的物质基础。所以,身为昆明滇缅公路管理局正工程师兼代科长的父亲和管理局的全体同仁当年默默无闻的日夜操劳,功不可没。后来父亲到重庆后,也曾参与过重庆市部分城市交通路线的设计。这些经历,也为他日后的教学工作积累了丰富的实践经验。

1948年父亲应聘为重庆大学教授。新中国成立后,我国高等教育学习苏联经验,从1952年开始进行院系调整。10月24日父亲与重庆大学土木建筑系全体师生前往重庆土木建筑学院(后更名为重庆土木建筑工程学院,现并入重庆大学),父亲担任混合(道路、建材等)学科组组长。1954年该系又因院系调整调往成都工学院(后更名成都科技大学,现并入四川大学),父亲任土木系教授。1961年的院系调整是父亲参加的最后一次调动。成都工学院土木系整系调往重庆,组建了重庆交通学院,父亲任道桥系道路专业教授,教道路勘测设计课程,直到1965年12月。

(三)

父亲一生为人正直善良。他性格直爽,从不趋炎附势,阿谀奉承。学术上他要求严格,一丝不苟,工作一贯踏踏实实,在专业技术理论及解决实际问题上都有一定的创造能力和独到的见解。他常对我们说,时代在进步,科技在发展,自己也要加强学习,不断吸收新的知识,才能跟上时代的步伐。因此要求我们也应好好学习。

父亲生前有不少朋友,多是他的同窗学友与同事。如当年在清华学堂的施滉、冀朝鼎、萧庆云、周培源、黄竟武(黄炎培之子)等,另外与任之恭、王淦昌、高士其(著名科普作家)、沈诚(沈均儒之子,曾留学德国学建筑)等,都有很深的交往。

梅贻琦是父亲的恩师。父亲1926年赴美留学。梅贻琦1928年在美任清华留学生监督,对父亲非常关心。1931年父亲回国后,已回国任清华校长的梅贻琦曾介绍父亲到江苏省建设厅任指导工程师。后来汉口市市长吴国桢也曾介绍父亲任汉口市市政厅技师兼公务科长。父亲到昆明后,孙立人也曾多次邀请他和梅校长相聚。

父亲是幸运的。他在青少年时期有幸接受张伯苓、梅贻琦等大师的教诲,留美时又学习了西方先进的土木工程知识,回国后又在赵太侔、竺可桢任校长的大学与一批学界精英共事。他为人处世既豁达又谨慎。他在学术上追求精益求精的精神和从不趋炎附势的性格,让我们真切地感受到那一代爱国知识分子的风骨和情怀。

父亲是名副其实的道路工程专家。早在1936年夏,曾撰写论述《统制全国工程建设》一文,刊于《东南时报》、《上海新闻报》及《南京日报》上。1950年2月3日,又以笔名“愚公”发表技术理论文章《要改变技术衣钵》在《重庆大公报》上。他利用业余时间整理编著的理科工程类图书《发针形曲线》,为一线土木工程建设提供了理论支持。1957年又在第一、二、三期的《公路》杂志上,连续发表了《怎样做好我国当前地方道路网的规划》重要论文,为新中国的道路工程建设做出了很大贡献。

父亲是个好老师。他治学严谨,深得学生好评。2013年成都工学院土木系1954级学生在成都聚会。虽然那时他们均已年逾花甲,聚会人数也只有寥寥数人。但说起老师,均饱含深情。原西南建筑设计院工程师曹南特在谈到父亲著作《发针形曲线》时说:“因唐老师在课堂上曾详细地讲解过,我们印象非常深刻,以后在工作上更有体会。此法非常适合于山区公路。应用唐老师的方法,节约资源,能省很多土石方”。原阿坝交通局工程师陈维章和原拉萨交通设计院工程师谢荣荛均因在高原山区做土木工程几十年,运用父亲教授的知识解决了不少疑难问题。陈维章因此在业内名气很大。谢荣荛回忆当年撰写毕业论文时,得到我父亲的详细指导,受益匪浅。他们两位,一位是国家劳模,一位是省劳模,均享受国务院津贴。四川大学力学系教授邹成敬谈到父亲也是赞不绝口:“唐老师虽然学识渊博,但我们还常常看到他到图书馆查资料。同学们对此都非常感慨。”

1963年毕业的学生陈志德非常敬重父亲。她对我姐姐说:“你父亲多年从事教学,是一个有真才识学、品德高尚的老教授。他备课认真,每堂课都能让我们学到不少新的东西,同学们都喜欢听他的课。他不仅为国家培养了大批专业人才,而且在科研上也很有成就,在国内业界享有较高声誉。”

父亲特别关心青年教师。记得有一年春节,那时我们还住在成都工学院。父亲把系内没能返家的年轻助教请到家里过年。妈妈做的节日宴让他们赞不绝口,鲜嫩美味的扬州狮子头彻底征服了他们的味蕾,大家纷纷向妈妈讨教厨艺的情景让人动容。

父亲离开我们55年了。每逢清明时节,我们面对父亲遗像,泪眼婆娑,回想过去未曾向他袒露过我们的挚爱,便心疼不已,难过万分。不过,父亲的学识,父亲的人品,父亲对工作认真负责的态度及他的爱国情怀,已在我们心中树起了一座永不磨灭的丰碑,是留给我们的一笔极其宝贵的精神财富!

注(1):《中国的爱因斯坦:束星北档案》第五章自然科学第一(1),作者刘海林。

注(2):1935年7月15日《青岛誉报》第五版

注(3):《爷爷的历史身影》第四卷2“大伯抗战求学记”,作者小康第二。

注(4):“战时的后方运输交通”(附表)《新动向》1939年[7期12-20页]作者:唐凤图

注(5):“抗战公路中两个急要问题”《川滇公路》1940年[10-11期1-2页]作者:唐凤图

“抗战公路中两个急要问题”《战时与交通》1940年[39期754-755页]作者:唐凤图

“抗战公路中两个急要问题”《川滇公路》1940年[12-13期1-2页]作者:唐凤图

2020年12月重庆