西山楼

一入夏,重庆淅淅沥沥的雨天往往会绵延一周。雨中的校园,因为行人的顿然减少,显得格外静谧。如果你有心在细雨中漫步,校园的景色,会让你有许多新奇的发现。比方说那座西山楼吧,平素不起眼,雨中却会让人陡然生出一种沧桑的感觉。

西山楼在语音大楼后边,那是一座平时就显得有些“寒酸”的建筑。站在语音大楼旁边的台阶前,抬头向上望,头顶上的西山楼仿佛是另一个年代,让人感觉它很是久远。西山楼前石板铺就的台阶,由于经历了很长的岁月,现在已有点发黑。台阶旁的树,既不粗也不高大,但浓浓的树冠正好遮挡了头上的那一小片天空。树叶挡住了些许雨水,微风吹过,撑不住的树叶上不时有雨珠落下,簌簌地打在伞上。西山楼的青黑墙体,爬满了青苔,被雨水淋刷着。

80年代第一教学楼

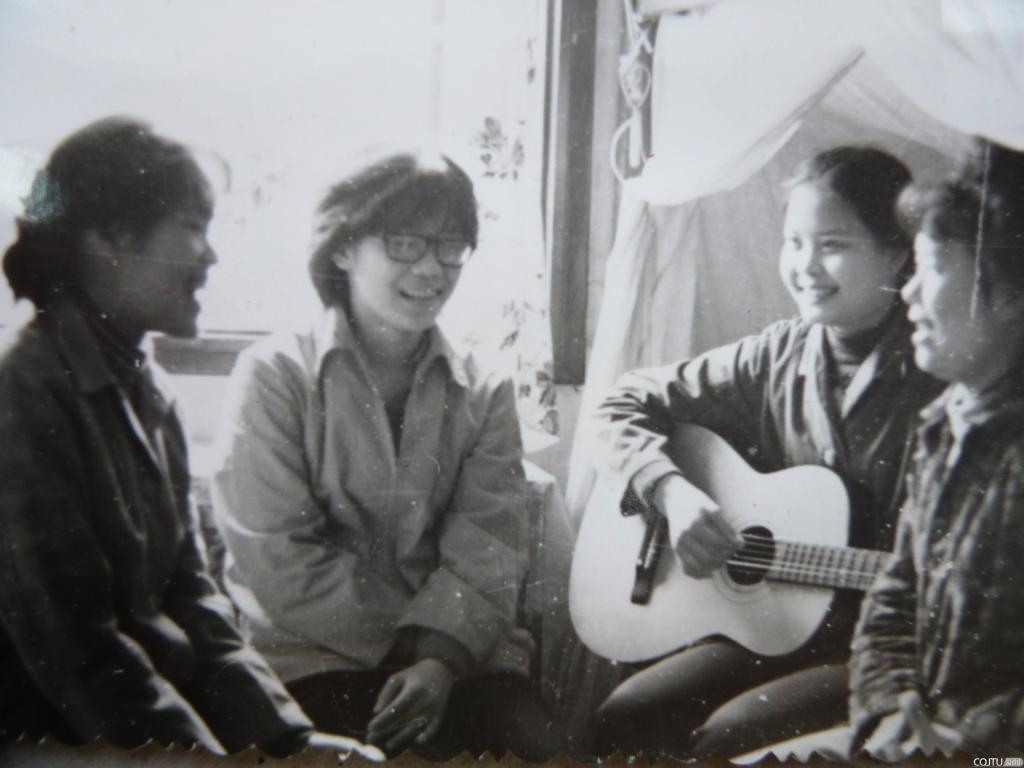

80年代学生的业余生活

80年代学校的歌咏比赛

对西山楼感情最深的,是现在学校担当教学管理骨干的那批中年人。学校爱惜人才,刚刚大学毕业被分配到重庆交院的青年教师,基本上都会被安排住进西山楼,青年教师们就在西山楼里度过了他们宝贵的青春年华。

尽管当时的西山楼条件算是不错,但80年代的学校总体住宿条件还是很艰苦的。那时的西山楼没有自来水,只是旁边有个水池子,但没有顶棚,一旦刮风下雨,什么脏东西都可能掉到里边,年轻教师们就每天从那个水池子里打水上来,洗衣做饭。

副校长黄承锋是1985年到重庆交通学院工作的,在西山楼住了八个年头。那时他连个电风扇都没有,天气太热了,只能打开两边寝室的门,搬张椅子坐在门口,一边摇着扇子一边看书备课,汗水不停地滴落在刚刚写就的教案上。备一节课,要几个小时,一件汗衫早已被汗水浸透了。

黄承锋喜欢运动,那时打了球出了汗,也没有降温措施,就打水泼在地上,然后趁凉快,赶紧躺上去,让身体沾满凉水这样才能凉快下来。重庆的夏天又闷又热而且持续时间很长,那个年代的年轻教师基本上每天都是这样取凉。也由于经常这样用凉水降温,黄承锋那时就得了风湿病,到现在一直没好。80年代的生活条件虽然艰辛,但并没有磨掉这些青年教师们的奋斗意志,他们始终铭记着“敬业、精业、善教、善育”的教师铭训,在新实验器材极其缺乏、老实验器材陈旧落后的情况下,上课,做实验,搞科研,坚守着自已为人师的那份纯朴信仰。

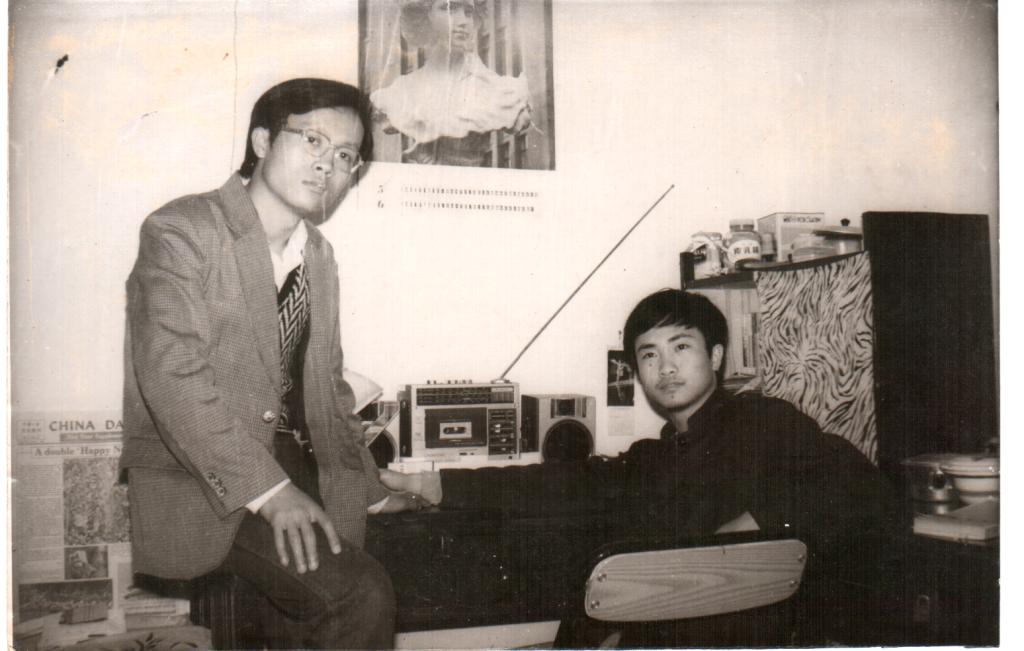

黄承锋(右)在寝室,桌上放着当时时髦的收录机

西山楼的生活条件固然有些恶劣,但楼里的欢声笑语还是常响不绝的。“工资五十,房租一块钱。一帮年轻人一起生活也很快乐。”除去打球带来的快乐,黄承锋自己还买了一个时髦的单卡收录机,“声音很大又是立体声,就像旁边刚刚经过一辆火车一样,感觉太真了,结果全楼都来听。那时候就觉得这是天籁之音了。”那个年代的快乐很简单,但很值得回味。黄承锋觉得西山楼就是他冥冥之中注定的幸福起点站,因为在这里他邂逅了体育部的杨继蓉老师,后来结成连理,并在西山楼里幸福地安了家。

80年代的数学教研室

当年住在西山楼的那群青年教师,早已进入了中年,随着学校新住宅楼的建设落成,陆续搬离了。今天的西山楼,在众多的新建筑中,显得有些老态,墙皮也开始剥落残破,可是对于80年代在西山楼度过青春年华的张玉祥、邹昌文、卢波、王斌等老师来说,她还是那么美丽,那么动人。80年代的青年教师对西山楼充满了深深的眷恋,因为那是他们艰苦成长、努力进步的一个见证,是学校在80年代“实干兴邦”精神的象征。而今,这些老师虽已过了不惑之年,但每每谈起西山楼,他们总是那么情感悠长:当年的西山楼还是红色建筑,不知何时改成了灰色;那时有很多人来,又有很多人走,而很多人还留到了现在……