1945年1月修通的史迪威公路,打破了日军对中国抗日战场的陆上国际封锁,是第二次世界大战中举世闻名的军事运输线。谈论战争史者多,谈论筑路史者少。为填补二战交通史的空白,重庆交通大学原校长唐伯明曾牵头开展史迪威公路课题研究,广泛收集国内外资料,并实地勘察,写成了《二战交通史话——史迪威公路》一书。近日,唐伯明在京接受本报记者专访,分享对史迪威公路的研究和思考。

重新打通陆上补给线

记者:二战中缅印战场上,史迪威公路发挥了怎样的作用?

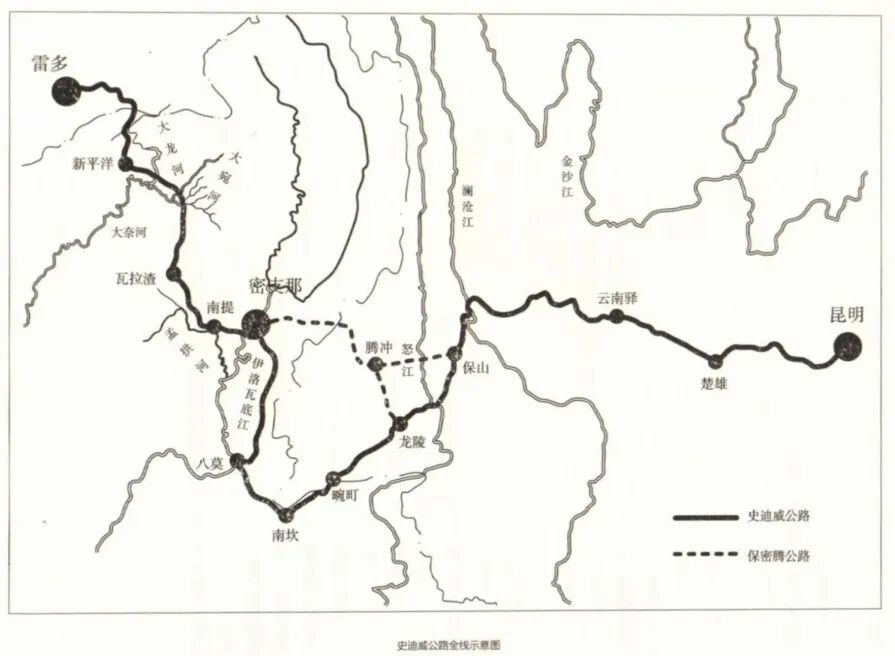

唐伯明:史迪威公路起于印度东北角小镇雷多,穿越缅甸北部,止于云南省昆明市,由滇缅公路和雷多公路两条国际公路组成。20万老弱妇孺用最原始的工具在滇西抠出了生命血线滇缅公路;美国人则使用最先进的设备进行机械化筑路,完成了“二战中最艰巨的工程任务”雷多公路。这样奇妙的组合成就了二战史上最伟大的工程奇迹。这条中印公路被命名为史迪威公路,是为了纪念史迪威将军和盟军对援助中国抗战的重要贡献。

危险无处不在。

在盟军的定位中,中缅印战区是一个以空战和补给为主的战区。1942年5月,中国人民抗日战争期间所依赖的陆路运输大动脉滇缅公路,因缅甸沦陷而中断,中国抗战陷入物资极度匮乏的危机,只能依赖驼峰航线空运物资,但运量有限且代价高昂。为破除困局,时任同盟国中国战区参谋长、中缅印战区美国部队最高司令约瑟夫·史迪威将军提出,从印度修建经缅甸到云南畹町再接入原滇缅公路的中印公路,重新打通陆上补给线。

自1945年2月第一车队抵达昆明,到1945年10月停止运营,史迪威公路共为我国运入了3.8万吨物资,包括武器、火炮以及驼峰航线不便运输的大型机械设备。这是一边作战一边修筑的军用公路,工兵们修筑公路的同时还在沿线修筑了机场,为前方补给和战斗伤员的后送发挥了重要作用。同时,通过史迪威公路驶往我国的卡车多达2.5万辆(1944年2月我国全部卡车仅为5000辆),车辆满载物资从昆明继续驶往抗战前线,因其发挥的补给生命线作用而载入史册。

除了运输物资上的作用,史迪威公路还向世界传达了中国人民抗战到底的决心。诺贝尔文学奖获得者赛珍珠、画家徐悲鸿、诗人穆旦都在史迪威公路沿线留下了代表作。人们从中看到了一个民族在血泊和烈火中屹立起来的英雄形象,激励各方团结一心、不屈不挠抗击日寇。

墓碑是史迪威公路上的里程碑

记者:为什么说史迪威公路是二战史上伟大的工程奇迹?

唐伯明:当中英联军防卫缅甸以失败告终时,军队即将撤往印度。史迪威拒绝了专门护送他撤离的飞机,带着115人的联军队伍徒步前行。近半个月的行军中,他总是走在最前方,抵达印度英帕尔时瘦了9公斤,眼珠也深深陷入眼窝。正是这次徒步经历,让他坚定了修筑公路的决心。

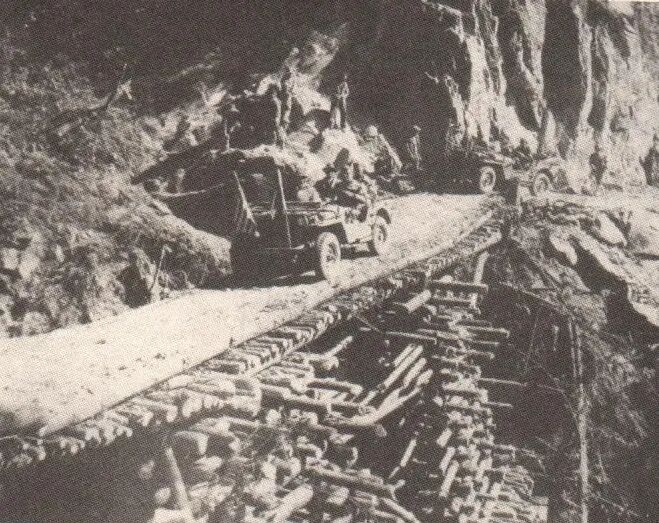

史迪威公路全线土方量约3000万立方米,如果用同等数量的土方修筑一座宽1米、高3米的城墙,这条城墙的长度将达到1万公里。沿线河流密布,桥梁、涵洞众多,所用碎石、木料不计其数。惠通桥、昌淦桥是当时国内同类桥梁的翘楚,伊洛瓦底江浮桥、瑞丽江悬索贝雷桥在世界同类桥梁中名列前茅。

雨季泥泞难行。

959.4公里的滇缅公路中国段,自昆明到畹町为东西走向,而横断山区的山脉和河流则呈南北走向,因此公路必须翻越云岭、怒山、碧罗雪山、高黎贡山等6座大山,跨越澜沧江、怒江等大河,于海拔600米至3000米的横断山区中蜿蜒前进。记者肖乾在《血肉筑成滇缅路》中写道:“秃疮脑袋上梳着辫子的,赤背戴草笠的……老到七八十,小到六七岁,没牙的老媪,花裤腿的闺女都上阵了。”1937年末到1938年8月31日,初步抢通滇缅公路只用了9个月。全线累计挖掘土方1998万立方米、石方188万立方米,都是劳工靠双肩一挑一挑搬运的。工作在筑路工地上的人员最多时约有20万人,3000多名劳工和技术人员牺牲,1万余人伤残。

雷多公路修筑始于1942年10月,由美国工程专家皮克将军负责,美、中、英等国工兵部队和沿线中、印、缅等国劳工数万人参与修筑。公路从印度雷多出发,穿越缅北的原始森林、无人区、绝地山野,向东南经密支那,进入中国。一面要节节打破敌寇的阵线,一面还要与最恶劣的气候和最险峻的地形斗争。从雷多到昆明的公路全长1736公里,美国为打通这条公路牺牲了1133人,其中261人来自工兵部队。

然而,为这条生命通道牺牲的人何止于此。中国驻印军对缅北日军发起攻击,为修筑雷多公路开路在前;中国远征军收复滇西,工程技术人员紧跟其后修复被破坏的滇缅公路。中国驻印军和滇西的中国远征军在作战中伤亡约8万人,仅开路在前的中国驻印军新一军阵亡人数就达2.7万人。正如后人所言——墓碑才是史迪威公路上的里程碑。

惊心动魄的十四天

记者:行驶在史迪威公路上,是不是惊心动魄?

唐伯明:由于种种原因,国内外鲜有关于史迪威公路全程的记录。直到后来美国驾驶员威廉·道森的后人,在网上公布道森写的日记,才将我们带回几十年前的史迪威公路。

史迪威公路上的运输几乎是单向的。车队从雷多经史迪威公路驶向昆明后,驾驶员经驼峰航线返回印度,再将新的车辆源源不断地开往中国。

公路上的木桥涵。

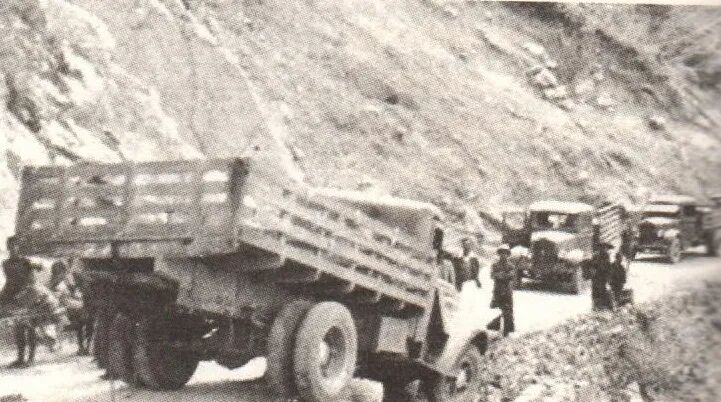

道森在日记中写道:第一天经过鬼门关,队伍花了12个小时前进了128公里,23辆卡车中有3辆报废。第二天,总是在云端行驶。第三天,到达缅甸第三大城市密支那,除了倒下的建筑外什么都没有。第四天,有一辆车跌下了23米高的悬崖,万幸的是车上人员没受重伤,驾驶员受到惊吓,不敢再在这条路上开车。第五天,弯道很可怕,手因为转动方向盘非常疲惫。第六天,最后3小时的路很糟糕,到处都是弹坑。第七天,附近河流里有很多死去的日本士兵,饮用水成为难题。第八天,整个早上都在修理保养车辆。第九天,队伍行驶在海拔2000多米的地方,轮胎离悬崖边缘不足1米,晚上要裹3床毛毯才能入睡。第十天,很多车辆出现机械问题,一辆车开入了壕沟。第十一天,忙碌地修理和养护车辆。第十二天,全天都麻烦不断,车队出现各种事故。第十三天,明天再出发。第十四天,车队到达昆明,没有损失一人。检查修理了汽车,将它们交予中国人。

记者:深藏在高山密林之中的史迪威公路,未来会怎样?

唐伯明:铭记历史,开创未来。史迪威公路作为中国、印度、缅甸、孟加拉国之间最便捷的陆路通道,应该被赋予新的时代意义。这一目标依旧任重道远。不过,我和很多人一样,期待着战时帮助中国人民抵抗侵略的史迪威公路在和平时期也能为沿线人民带来新的福祉,期待着史迪威公路“复活”的那一天!

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FRM8aMauzKntV0XhqCqF3A