编者按:暑期的重庆交大,科研热潮持续涌动。从实验室里的微观探索到重大工程的一线攻坚,从国际学术论坛的思想碰撞到产学研转化的成果落地,无论是聚焦交通领域的核心技术突破、新材料的前沿研发,还是服务绿色航运、水利工程的实地攻关,每一项进展都彰显着扎根科研沃土的执着,每一份成果都饱含着服务国家发展的担当。

交通运输学院:聚焦重点研发,夯实科研综合质效度

7月中旬以来,重庆交通大学与交通运输部专项调研组联合开展“动力锂电池运输安全防护技术与装备”项目调研,项目负责人吴金中教授汇报了项目进展情况。汇报后,与会人员实地参观了项目成果展示区,着重考察了防护装备样机以及监测系统运行状况。

7月至8月,学院何兆益教授作为课题负责人参加了由交通运输部公路科学研究院牵头申报的国家重点研发计划“工程科学与综合交叉”重点专项——交通铺面感-诊-治-监一体化智慧技术,并于暑期组织项目组成员10余人次多次赴北京参加该项目申报工作。

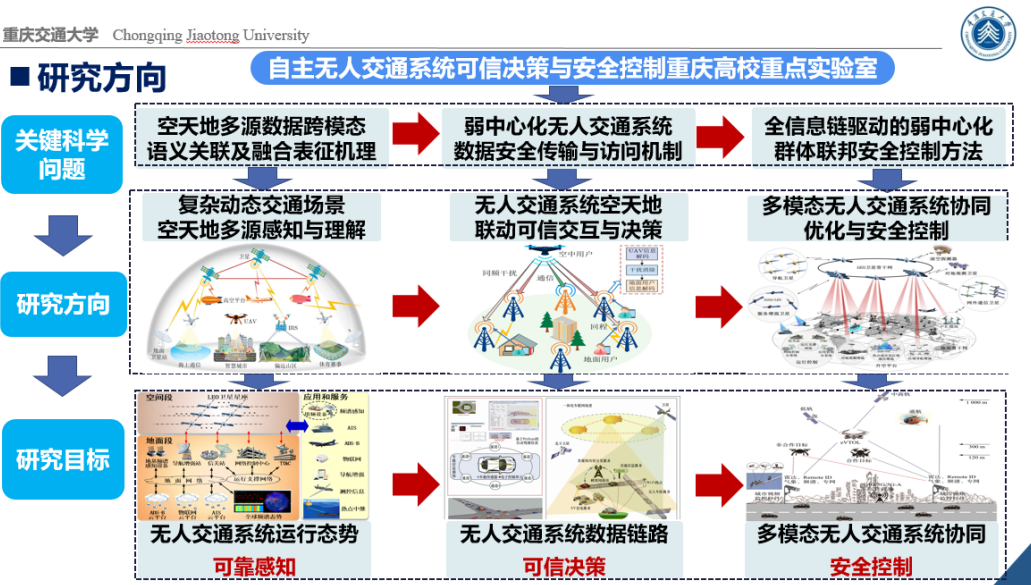

7月28日,学院牵头申报的重庆市教委科研平台——“自主无人交通系统可信决策与安全控制”重庆市高校重点实验室,进行了现场答辩。答辩由学院院长、拟申报重点实验室主任刘唐志教授汇报。该平台拟围绕复杂动态交通场景空天地多源感知与理解、无人交通系统空天地联动可信交互与决策、多模态无人交通系统协同优化与安全控制等三个方面开展系列研究,目前,学院正在积极准备重庆市教委的现场考察工作。

8月中旬,学院青年教师李冠男博士在山东-威海参加了第八届中欧功能性铺面研讨会,并以“剪切流场作用下沥青分子结构演化的分子动力学研究”为题作报告。

中欧功能性铺面研讨会(CEW)成立于2010年,由东南大学、哈尔滨工业大学和德国亚琛工业大学联合发起,旨在促进功能性路面实验表征、力学建模、材料开发和生产、设计和施工等领域的研究。CEW为来自中国、欧洲和世界各地的学者和管理人员提供了一个展示道路行业的新方法和新理念的独特平台,已成为中欧交通工程领域最知名的品牌学术活动之一。

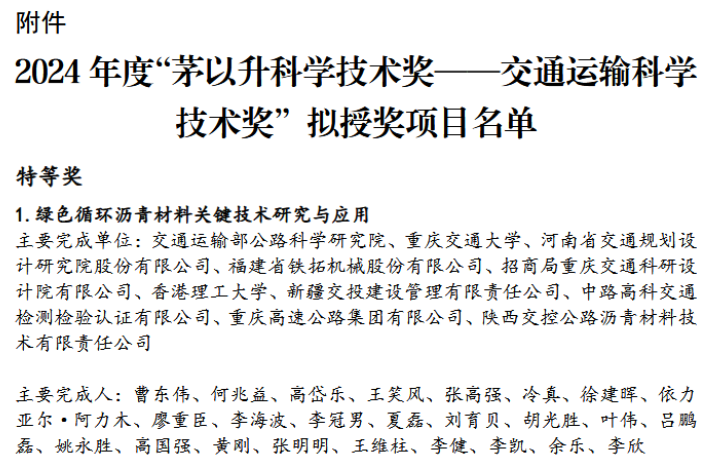

暑期以来,学院科研成果丰硕。交通运输学院何兆益、李冠男、姚永胜等人完成的项目“绿色循环沥青材料关键技术研究与应用”获茅以升科学技术奖特等奖。该成果在交通基础设施绿色发展方面具有重要示范意义,体现了我院科研团队在前沿领域的持续探索与创新实力。

此外,学院吴伟教授主持的“基于智能网联的公交专用道动态利用方法与关键技术研究”获得重庆市杰出青年基金资助。

建筑与城市规划学院:打造“山间实验室”,演奏科技赋能乡村振兴的交响曲

暑期,建筑与城市规划学院的师生们将论文写在渝州大地上。他们深入重庆20余个乡镇,从真菌保育到村落焕新,从农房改造到场镇升级,用技术创新回应乡村振兴的现实需求,开启了一场跨学科、多尺度的乡土实践。

七月盛夏,陈芊副教授带领课题组深入重庆市金佛山自然保护区,在保护区工作人员协助下完成三条样线勘察,共采集100多种真菌标本。“这不只是资源调查,更是对生态与人文系统的整体把握”,团队同期开展的广阳岛等重庆多地大型真菌多样性调查,为后续景观生态与应用打下了基础。

在永川桢楠林木种质资源库,团队检验林下种植成果,实测榆黄菇产量并分析其关键因子。“数据正在为食用菌林下种植提供科学支撑”,参与项目的研究生刘佳雯介绍。

七月下旬,青年教师王维带队走进江津吴滩镇邢家村、郎家村和四屏镇,通过入户访谈与政府座谈,梳理设施建设、人居环境和产业发展的现实需求。“在邢家村和郎家村,我们聚焦传统村落保护;在四屏镇,则探索文旅融合新路径。”

数字化为传统村落延续提供新可能。徐辉副教授团队在中山古镇开展HBIM数字化测绘,用技术留存历史记忆。刘华与徐辉还率队深入巴南石滩镇方斗村与双寨村,开展乡村振兴规划设计调研。

温泉团队足迹遍布武隆、涪陵、奉节等7个区县,围绕“超大城市治理”“场镇韧性提升”和“历史保护活化”三大主题展开实践。团队首次将“城市级洪涝模型”应用于乡镇尺度,绘制《重庆市场镇洪涝风险一张图》,被市住建委纳入场镇改造提升指引。值得关注的是,温泉团队提出“镇—社区—重点单位”三级应急量化模型,建立“15分钟生活圈”评价公式,并将“历史建筑活化利用率≥80%”首次列为强制性条款,共同构成全国首部面向山地场镇的系统技术标准。

七月下旬至八月初,林孝松教授团队赴大足、巴南、万州三地,历时19天跨越13个乡镇(街道)、26个村社,完成1297栋农房精细化数据采集,为重庆市农房安全智能评估系统建设奠定基础。

暑期以来,学院多个团队还持续推进了一系列跨界合作与学术交流,参加了中国菌物学会2025年学术年会,联合开展园林空间感知脑电实验,在第七届岩溶科学青年论坛分享碳循环最新成果等。

信息科学与工程学院:聚焦AI创新促发展,进一步深化产学研合作

7月18日,重庆交通大学与垫江县中医院中医数字研究中心签约授牌仪式成功举行。会上,重庆交通大学与垫江县中医院正式签署《中医数字研究合作框架协议》,并举行“重庆交通大学中医数字研究中心”授牌仪式,标志着渝东北地区中医药数字化发展迈入新阶段,双方将共同探索人工智能技术与传统中医的深度融合。

7月25日至27日,第十九届高校电子信息学院院长年会暨第二届学科建设大会在成都举行。信息科学与工程学院院长杨建喜教授作为邀请嘉宾出席本次会议,并代表学院成功加入中国电子学会高校电子信息学科建设专家委员会。

8月16日,由交通运输部牵头的交通大模型创新与产业联盟在北京正式成立。重庆交通大学以前期发布的BridgeGPT研究成果基础,受邀成为联盟成员单位,信息科学与工程学院院长杨建喜教授出席本次会议。作为联盟成员中兼具交通学科特色与AI技术研发能力的高校代表,学校将依托自身学科优势与BridgeGPT技术成果,参与联盟“1+N+X”(1套技术底座、N类垂域大模型、X个典型应用场景)综合交通运输大模型建设,在交通特色场景深化、标杆示范项目落地等方面贡献力量,同时通过联盟资源整合,进一步推动AI技术与交通行业的深度融合,助力智慧交通高质量发展。

暑假期间,学院教师还积极参与各类学术交流活动,在多个领域展现风采,取得了丰硕的交流成果。

8月7日-10日,信息学院李韧教授、蒋仕新副教授率领团队奔赴新疆乌鲁木齐,参加第十届语言与智能高峰论坛(NLPCC 2025)。NLPCC 2025是中国计算机学会自然语言处理专委会(CCF-NLP)主办的年度学术盛会。李韧教授凭借在自然语言处理领域的造诣和贡献,成功入选中国计算机学会自然语言处理专委会执委。

8月15日-17日,学院院长杨建喜教授受邀参加2025桥梁智慧管养与维修加固改造技术交流会,并作题为“AI语言大模型赋能交通基础设施智能管养思考与实践”的报告。报告围绕AI语言大模型在交通基础设施智能管养中的应用,分享了团队在该领域的最新研究成果和实践经验,引起了与会专家和学者的广泛关注和高度评价。

8月22日-24日,学院赵玲教授、谭晋高级实验师参加第十四届全国技术过程故障诊断与安全性学术会议(CAA SAFEPROCESS 2025)。该会议是国内技术过程故障诊断与安全性领域的重要学术交流平台,吸引了众多科研人员和行业专家参与。会议期间,赵玲教授和谭晋高级实验师深度参与中国自动化学会技术过程的故障诊断与安全性专委会活动,与同行们就故障诊断与安全性领域的前沿问题、研究方法以及实际应用等展开了深入探讨和交流。

为深化校企合作,探索产学研融合路径,推动信息技术与交通行业深度融合,2025年8月25日,重庆交通大学信息科学与工程学院杨建喜院长、李韧教授一行赴北京中交公路规划设计院调研。双方围绕智慧交通领域前沿技术、人才培养、项目合作等展开深入研讨,探寻合作方向。

此外,为推动科研成果转化,实现前期成果的快速有效推广,学院还分别于7月和8月,由蓝章礼副院长组织开展了两批次逆仿生视力提升代理商培训,新增重庆、四川、河南等多个代理商。

经济与管理学院:聚焦重大战略,赋能学术前沿

暑期以来,经济与管理学院多位教师受邀出席以“数智化运营赋能管理创新与变革”2025年中国生产与运营管理(POMS)国际会议,并在大会上积极分享研究成果,其中,葛显龙教授和王勇教授分别受邀担任了两个专题讨论环节的主席。王勇教授参加第25届海外华人交通协会国际交通高科技年会,并与新加坡工程院院士、新加坡国立大学孟强教授深入交流。

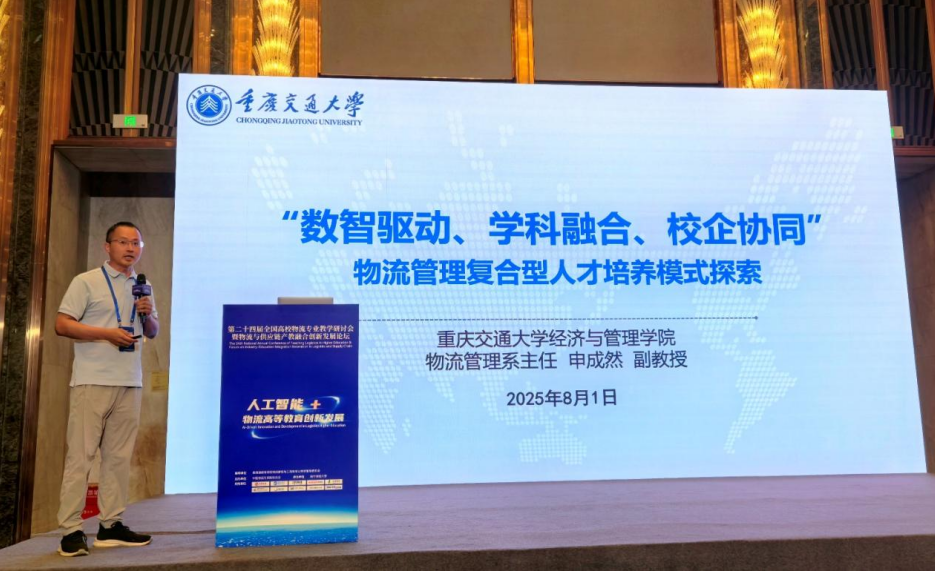

在第二十四届全国高校物流专业教学研讨会暨物流与供应链产教融合创新发展论坛上,经管学院副教授申成然在分论坛以“数智驱动、学科融合、校企协同-物流管理复合型人才培养模式探索”为题作了报告。

暑假期间,学院全体动员,积极赴各地走访调研,探寻教学与科研提质升级的更优举措,面向十五五规划新定位和布局,为学科专业转型寻找行业支撑。在苏交科集团股份有限公司,学院调研团队与公司围绕基础设施数字化、数智赋能多式联运信息化、低空经济等展开深入讨论。在江苏省物流与供应链管理学会与江苏省物流与供应链研究院,团队围绕物流与供应链智库和平台建设、现代物流创新发展、社会物流成本等展开研讨。在中国国际可持续交通创新和知识中心,团队围绕国际物流通道建设、产业链供应链协同、节点枢纽布局、口岸效率提升等深入讨论。团队还来到云南省社会科学院,聚焦东南亚南亚通道研究,从产业、经贸和通关等多个维度进行了交流。

8月以来,学院教师团队赴北京走访中国城市规划设计研究院,就面向南亚和东南亚物流大通道建设等问题展开探讨,明确了十五五规划城市新布局、基础设施新方向。此外,团队一行还到昆明走访云南建投物流有限公司,就企业“走出去”实践问题展开探讨,进一步明确了同企业紧密联系、联合开展科研及育人等领域的结合点。